F. O. B. Venus by Nelson S. Bond

- 初出:ファンタスティック・アドヴェンチャーズ 1939年11月号

- →電子化:Internet Archives

- →和訳(公開者による):この文書 2019年07月21日

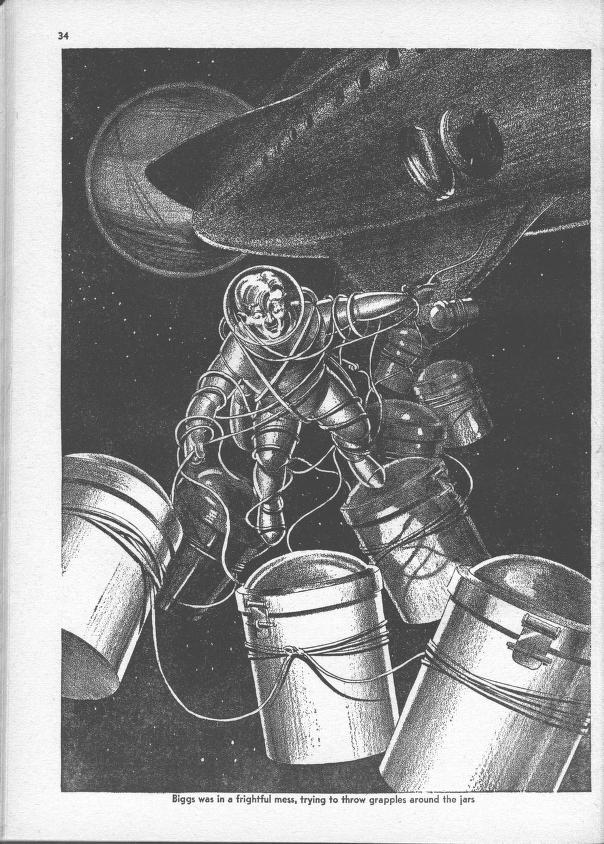

ビッグスはフォレンジ箱に鈎縄を巻きつけようとして、ごちゃごちゃにしてしまった。(訳注1)

『金星貨物便 宇宙船乗りランスロット・ビッグス第一話』ネルスン・ボンド著

登場人物

1

ハンソン船長がドアを開けて無線室に入ってきたとき、わたしは具合の悪い無線機を何とか修理して通話試験に取りかかったところだった。

当然、わたしは驚いた。船が金星のH層を抜けてから四時間ほどしか経っていなかったので、誰かが来るとは予期していなかったからだ。ましてや船長がお出ましとは。ハンソン船長は一番良さそうな椅子を選んでドスンと腰を下ろし、口を開いた。

「スパークス、わしを見てくれ! きみの目からはどう見える?」

どう答えたものだろうか。世間にはハンソンをぼんくらと言う者もあったが、わたしは船長が老いぼれて使い物にならなくなる日が来るとは思えなかった。彼はこの会社では大ベテランで、勤務歴は三十年以上。そのあいだ一日として

「たいへんご健勝のご様子に見えますが。船長。まあそこにお掛けになっていて下さい。何か飲むものでも――」

「たわごとを言うのは止してくれ、スパークス」と船長は疲れた声で言った。「モンキーレンチをそこに置くんじゃ! わしはまだ耄碌はしておらん。辛うじてな。虚心坦懐に答えてくれ。どう見える?」

わたしは答えた。「ありのままを言えば良いんですか? それとも詩的で婉曲な答えがお望みですか? とりあえず前者の方針で行くと、あなたは太っていて、だいぶ白髪があり、歳は五十代なかば。百戦錬磨で宇宙のことは何でも心得ている。そして――」

「とんでもない!」と船長が叫んだ。「スパークスよ。無線屋ちゅう種族はみな目が節穴なのかね? だからこそ無線屋なんて仕事を選ぶのかもしらんな。きみの目の前に居るのは、打ちひしがれた男じゃよ。避けられぬ運命に打ちのめされ、周囲に流されるしかない哀れな男。副社長の無理難題に口答えの一つもできない男じゃ」

ここでわたしはピンと来た。

「ビッグスの件ですか?」

「そうじゃよスパークスくん。ビッグスじゃ。なあ、教えてくれ。腹を割って話そうじゃないか。どうしてわしが貧乏くじを引かにゃならんのかね? わしが何をやったというのかね?」

問題はそこだった。

そんな本船がサン・シティ宇宙港で貨物を積んでいる間、船長は呼び出しを受けて本社に出かけたのだった。戻って来たとき、船長には金魚の糞のように一人の男がくっついていた。ビッグスである。

ビッグスは背が高く、ひょろひょろした体形で、ちょっと類を見ないほど喉仏が飛び出していた。この若者は溢れんばかりのにたにた笑いを顔に浮かべており、どう見ても間抜けだった。しかし三等航空士の免状を持っていたので、船上では“ミスター”ビッグスと呼ばざるを得なかった。とはいえ“ミスター”は、本名のファーストネームを呼ばずに済む格好の理由となった。その名もランスロットと言った。

ビッグスは、わが社の副社長――偏屈な老人プレンダーガスト・ビッグス――の甥なのだった。それゆえに船長は本当に言いたいことをぐっと堪え、ランスロット・ビッグスをサタン号に乗せろという命令を快諾するしかなかったのである。

この厄介者が自分のスーツケースにつまづいてひょろひょろの首の骨でも折ってくれないかと誰もが期待していたが、そういうことは起こらなかった。ビッグスは実に不器用で落ち着きがなかったので、転倒するにはしたのだが、幸運にもクッション材の上に倒れたのだった。

わたしは穏やかに言った。「で、やつに何をさせましょうか? 船長」

「と言うより、何をさせずにおくかじゃ」と船長がうなり声を上げた。「第一に、金星から離陸するとき、やつは自分が重力制御装置を扱えると抜かしおった。それで――」

「あっ! じゃああの事故はビッグスのしわざだったんですね?」わたしは自分の頭のコブを撫でた。

「自分を憐れむのははそのくらいにしておけ」と船長。「お前みたいにコブができる程度で済んだ者はほとんどおらん。機関長のギャリティは目をやられた。腕を折ったやつもおる。お陰で仕事が滞って仕方がない」

「ビッグスの悪行はそれだけですか?」とわたしは聞いてみた。

「とんでもない!」とハンソン船長が吠えた。「離陸してからもまたやらかした。あの馬鹿、何を思ったか偏向器の手動制御ボタンに触りおった。さっき、トッドがようやく針路の修正プランを計算し終わったところじゃ。本船は現在、〇・七度も本来の針路から外れておる。距離にすると三十万マイルの損じゃ! 燃料をどえらく浪費して、エンジンにひどい負担をかけて軌道修正するか、それとも到着が遅れると本社に連絡するか、二つに一つじゃ。それがどういう意味か、きみには分かるかね?」

わたしには良く分かった。どちらを選んでも船長が役員会で非難されることは明らかだ。金星から地球に飛んでいるサタン号一同は、学校での不始末を叱られるのが分かっていながら母親が待つ家路についた小学生のような状態にあるのだった。

「いったいビッグスをどうすればいいんでしょう?」とわたし。

「わしに何ができると?」

「あそこにエアロックがありますよね」とわたしは提案した。「誰もあなたを非難はしないでしょう」

「つまらん冗談を言っとる暇はないぞ、スパークス!」と船長。「わしは真剣なんじゃ。本船の積荷はニューヨーク向けのメケル芋とクラブ豆で、かなりの値打ちがある。もしビッグスがこの輸送業務をこれ以上妨害したら――」

船長は悲しげな身振りをした。わたしは頭のコブを撫でた。その時すばらしいアイディアがひらめいた。

「積荷! それが答えですよ船長!」

「どういうことかね?」

「ビッグスを船倉に封じ込めるんです。そうすればやつも航行中ずっと大人しくしているしかないでしょう。船倉には航宙に関わる装置は何もありませんから、船長を悩ませるネタは何もありません。隔離されているから、誰かを傷付けることもありません」

「それは積荷係の仕事じゃろう」と船長は難色を示した。「ビッグスもそれは分かると思うが」

「そうですが、ハークニスに演技をさせるんです。仮病でいいんじゃないですか? この航宙が終わるまでの間、休暇をやりましょう。どっちにしろたまには休暇も必要ですからね。そうなればビッグスに特別任務を与えることも不自然ではありません」

船長はにんまりと笑った。

「スパークス。さっき無線士について言った言葉は取り消させてくれ。まさに名案じゃよ」

「では、このプランで行くんですか?」

「うむ。直ちにな」とハンソン船長は立ち上がりながら言った。「善は急げじゃ!」

2

プランは実行され、わたしの描いた絵図のとおり事は進んだ。わたしは狭くてごみごみした食堂へ降りて行った。今日もスロップスの作る

「こんにちは、スパークス」と彼は言った。

「どうも」とわたしは返事をした。「こんな薄汚いところで何をしているんです? あんたは船長と一緒に食事をするはずでは?」

「今晩からはそうじゃないんだよ」ビッグスはにたにたしながら言った。「ハークニスが昼過ぎに病気になってね。船長は臨時の措置として僕をその代理にしたのさ」

「へえ、そうなのか」とわたしは素知らぬふりをしていった。

「なかなかの重要任務だよ。責任は重大だ。ご存じのとおり、今回の積荷はかなり高価だからね」

ビッグスの痩せた顔がまじめな表情になるのを見て、わたしは顔がほころぶのを抑えられなかった。

「ぼくは決心したんだよスパークス。この仕事に全力を尽くす。知ってのとおり、ぼくは理論家の端くれだ。そこでこの仕事をある観点から――」

ろくでもないボーイの一人がごった煮の皿を持って来た。わたしはそれ以上ビッグスのたわごとを聞いてはいなかった。だがそれは後で悲しい結果を生むことになった。もしわたしが話を聞いていればハンソン船長に急報を入れ、次なる騒動を事前に防ぐことができただろうに。

船内に異臭が漂い始めたのは、おそらく離陸後三日目のことだったと思う。そう。月面基地三号のジョー・マーロウから通信を受けた日は三日目のはずだ。わたしはサタン号の針路と速度の誤差を通知した。通例とは違う通信だったが、わたしはさして気に留めなかった。だがそれは甘い見通しだった。五日目になると、わたしは何か行動に出ることを決断した。

中途半端に手を打つことは逆効果だ。わたしは無線室から操縦室に向かった。その途中、わたしはハンソン船長と正面衝突した。船長は「うわ!」と叫び声を上げる以上のことはできなかったが、わたしはすぐに立ち直って先手を打った。

「話があります! わたしはこれまでこのオンボロの風呂桶のあらゆる欠点に耐えてきました。でも今度のやつは酷すぎやしませんか? スロップスが厨房で異臭を発生させるのを、可及的速やかに止めるのは船長の義務じゃないんでしょうかね?」

ハンソンは萎びたレタスのように元気が無かった。

「きみと言い争うつもりはないよ、スパークス! まさにその話をしに来たところじゃ。わしもこの臭気には苦しんでおる。それでじゃ、つまらん化学の実験に凝っていそうな馬鹿者に心当たりはないかね?」

「ありませんね」とわたしはすげなく答えた。「それに化学実験で異臭が発生するにしても、こんな腐ったキャベツみたいな臭いが出るなんて話は聞いたことがありませんよ。……ひょっとしたら硫化物の臭いかもしれませんが」

そこまで言ったところでわたしは船長と目が合った。「いや、冗談は止しましょう。臭いの元は厨房に違いありませんよ」

船長はうなり声で同意を示した。

「うむ。それ以外にありえん。このボロ船で金星=地球航路を飛ぶだけでも大仕事だと言うのに、どうしてこんな異臭騒ぎまで起きるんじゃろか。行くぞ! ガサ入れじゃ!」

わたしたちは厨房に降りて行った。スロップスはボウルに入った何かをかき混ぜていた。一瞥してわたしは身震いした。タピオカの澱粉――またか。澱粉をこね回すとどうなるかって? わたしは身体で知っているが、何も話したくない。スロップスに聞いてくれ。

船長が口火を切った。

「そこまでじゃ、スロップス」と船長は厳しく言った。「隠しているものを出してもらおうか」

スロップスはポカンとした表情をした。

「隠している? 俺が? いったい何の話です?」

「白ばっくれるなよ」とわたし。「この臭気の元だよ。取り出す時は鼻をつまんだほうがいいな。そうしないとショック死の危険性がある」

「スパークス! 黙ってろ」と船長が吠えた。そしてコックに詰め寄りった。「で、どこなんじゃ?」

スロップスは肩をすくめ、そして主張した。

「俺は関係ありませんよ。何も隠しちゃいません。この部屋に臭いものなんかありませんぜ。そろそろ焼きに入るんで、一人にしてもらえますかね」

船長とわたしは顔を見合わせた。

わたしたち二人は同時に同じ考えに至った。スロップスは嘘を付いていない。なるほど厨房には悪臭が満ちているが、上部デッキの悪臭とは種類が違うし、それほど強烈ではなかった。

ハンソン船長は頭を掻いた。彼は疑わしげに口を開いた。「スパークスよ。どう思う?」

「確かに違う臭いです。断言できます。航海日誌にそう書いていただいても結構です。だとすると問題の悪臭は――おいスロップス! 厨房と、無線室や操縦室の間には何がある?」

「俺はコックだ」とスロップスが澱粉をこね続けながら言った。「宇宙船の設計技師じゃねえんだ。俺に聞くなよ」

「黙らんか!」と船長がぴしゃりと言った。「馬鹿者めが。考えてみよう。まずは蓄電池室……それから燃料庫……それから冷凍室……そして――」

船長の目が大きく見開かれた。「スパークス!」

「はい?」

「野菜冷蔵室じゃ!」

3

それだ! 船長の言う通りだ。野菜冷蔵室だ――そこにはビッグスがいるのだ!

わたしたちは最寄りの傾斜路に突進した。悪臭はさっき通った時よりもひどくなっているようだった。船長は流星のように通路を疾走した。わたしもそれに続いた。わたしたちはドアを突き破らんばかりに飛び込んだ。

ビッグスがそこにいた。宇宙服を着こみ、腹立たしいほど穏やかな笑みを浮かべ、コンテナに入ったメケル芋やクラブ豆にホースで水をかけていた!

ビッグスはこちらに向き直った。透明プレートの奥で目が輝いていた。スピーカーから明るい声が発された。

「こんにちは! どうかしましたか?」

「どうかしましたかじゃと?」と船長は怒鳴った。「どうかしとる! 一体何のつもりじゃ? なぜ宇宙服を着とる? そのホースは何じゃ? それに――」

船長の顔は見る見るうちに紫色になっていった。

「この暑さはどういうことじゃ?」

「冷蔵装置は止めました」と三等航空士ははきはきと答えた。「ご覧のとおり、ぼくはここを金星と同等の高温多湿にしたんです。理論的に考えて、自然の状態に近づけてやった方が野菜たちにとっては好都合ですからね。それで――」

「で、なぜ宇宙服を着ておるんじゃ?」と船長が吠えた。

ビッグスは謙虚なそぶりを見せた。「もちろん、積荷を素手で触らないようにです。野菜が悪くなってしまったら大変ですからね。ご存じのとおり生鮮食品というものは――」

「高温……多湿……腐敗……」とハンソン船長はつぶやいた。彼は頭を抱えた。「スパークス! 説明してやれ。この男に、自分が何をしたのかを」

わたしは言った。「ビッグスさん。あなたの理論は間違っています。クラブ豆もメケル芋も、冷暗所に保管しなきゃ駄目なんですよ。さもなきゃ腐っちゃいます。実際、もう大半が腐ってます。だから船長とわたしが調べに来たんです――このひどい臭いの元を探してね。もしあんたが宇宙服を着ていなければ、自分でもすぐに気づいたはずですよ」

「臭い?」とビッグスが言った。「確かに船内で変な臭いがすることがあるとは気づいていたけど、ネズミか何かの臭いかと思っていたよ」

ネズミだと? 宇宙船に? 馬鹿な。

ハンソン船長はこれまで耐えに耐えて来た。だが堪忍袋の緒も限界だった。船長は爆発した。

「ビッグス!」と彼は叫んだ。「お前は積荷を台無しにしたんじゃ! お前をこの業務から外す。だが通常業務に戻る前に、この生ごみを全部片づけるんじゃ。一片たりとも残さず、きれいに、処分しろ! 分かったか?」

ビッグスはよろめいた。「で……でも船長。ぼくは良かれと思って――」

「黙らんか!」

船長は踵を返し、火のように怒り狂ったまま大股に出て行った。わたしも急いで船長に続いた。わたしは船長の耳にささやいた。「落ち着いてください船長。やつは副社長の甥ですからね。そうそうまずい事にはならないでしょう」

「落ち着いている場合じゃろうか?」と船長がうめくように言った。「五万ドル相当の積荷がオシャカになったんじゃ。只事では済まんぞい。あの馬鹿なボンボンを宇宙の彼方に射出してやりたいものじゃ。どんな代償を払おうとな」

わたしは何も言えなかった。五万ドル相当の野菜が船倉で腐り、無価値になったのだ。役員会はさぞかし荒れるだろう!

4

だが小康状態が続いたのは翌朝までだった。その朝、わたしと船長がブリッジに居ると、思わぬ訪問者があった。機関長のギャリティである。機関長がブリッジに来ることは通常あり得ない。なのでわたしはすぐに非常事態が起きていることを察した。

「ハンソン船長!」とギャリティは大声で言った。「あっしのフォレンジ箱の運命について聞いていただけますかい?」

「フォレンジ箱とな? 何の話じゃね?」

「フォレンジ箱が何かは知ってるんでしょうね?」と機関長は辛辣な口調で言った。「鉛の箱ですよ。蓄電池の電解液を入れるやつです。昨日までは備品庫に三十個はあったんです。それが今朝見たら、六個しか無くなってるんです!」

ハンソンは気難しい様子で言った。「機関長どの。そりゃお主の領分の話じゃろうて。わしは何も知らんよ。自分の持ち場の機材の員数が合わなくなったことを、なぜわしに言いに来るのかね?」

「あなたが食っちまったとは言ってませんよ、船長」と機関長。「要するに、あなたの手の者があっしの備品庫からフォレンジ箱を持ち去ったのが問題なんです。三等航空士のミスター・ビッグスのしわざですよ」

「ビッグス!」とハンソン船長は叫んだ。「ビッグスか!」

老船長の顔は真っ赤になった。彼はインターカムに歩み寄り、乱暴にボタンを押し、ビッグスの持ち場を呼び出した。

「ミスター・ビッグスかね?」と船長は金切り声で話しかけた。「ギャリティ機関長が操縦室に上がって来ておる。鉛の箱が二十四個、機関科の備品庫から不可解にも消え失せたらしい。まさか、何か知ってるということは――」

返事を聞いて船長はぎくりとした。目を大きく見開き、叫んだ。「何じゃと?」

インターカムが金属的な声でまた何か言ったが、ハンソン船長は返事をする元気もなかった。彼はふらふらとインターカムから離れた。

「ギャ……ギャリティくん」と船長はよろめきながら言った。「フォレンジ箱は、この航行の間に必要になるのかね? 着陸の前に?」

「いや、必ずしもそういうわけじゃありませんが――」と機関長は語気を緩めた。「なぜです?」

船長は弱々しい身振りをした。

「なぜって、フォレンジ箱はもう船内に無いからじゃ」

「何ですって?」とわたし。「船外に出たということですか? どうやって? なぜ?」

ハンソンは疲れ果てた表情をしていた。

「ビッグスじゃ」と魂の抜けたような声で船長は言った。「やつはフォレンジ箱をゴミ箱代わりに使いおった。腐った野菜を詰めて船外に捨ておったんじゃ!」

5

まあ、フォレンジ箱の予備が無くなったからといって直ちに船の運航に支障が出るわけではない。問題はミスター・ビッグスである。その夜、わたしはミスター・ビッグスからの個人的なメッセージを受信し、彼の船室に降りて行った。ビッグスは割り当てられた小部屋に一人きりで居た。ずいぶんと落ち込んでいるようで、わたしも少しは気の毒に思って長話に付き合うことにした。

「ぼくをさぞかし間抜けだと思っているだろうね、スパークス」と三等航空士は深刻な顔で言った。「ハンソン船長もそう思っているだろう。でもね、知ってのとおりぼくは実際の宇宙航行は初めてなんだ。誰もゴミを何に入れて捨てるかなんて教えてくれなかったもんだから――」

「いいですかビッグスさん」とわたしは言った。「宇宙空間にゴミを投棄する場合、容器に入れる必要はないんです。単にエアロックから排出すればそれで終わりなんです」

「そうなのかい? じゃあそうすれば良かった」

「いや、そうじゃありません。そもそも、誰もゴミを船外投棄しろとは言ってはいません」

「船長は腐った野菜を残らず処分しろと――」

「処分しろとは言いましたが、投棄しろとは言っていません。宇宙船内でゴミを処分する場合、焼却処分にするのが普通なんですよ。第一、何でもかんでも船外に投げ出したら、慣性の法則でそのまま母船に付いてきてしまいますよね?」わたしはにやりとした。「はたから見ると、サタン号は生ゴミが詰まった二十四の衛星を引き連れて飛行しているわけです。宇宙港の職員にとっては災難でしょうね」

ビッグスはすぐに要点を呑み込んだ。

「なるほど。けど地上までゴミが一緒に来ることはないんじゃないかな。大気圏に突入すれば、摩擦熱でフォレンジ箱も中身も蒸発してしまうはずだよ」

わたしは口笛を吹いた。

「いやはや、確かにそうですね。大気のことは考えてなかったですよ。ハンソン船長もずいぶんご立腹でしたが、わたしと同様、そのことは忘れていたに違いないです。つまるところ、大気圏突入前であれば、一個二百ドル相当のフォレンジ箱を回収できるというわけです」

ビッグスはおどおどとしながら言った。「失敗の取り返しがつくのは嬉しいけど、船長が何と言うかな? スパークス、悪いんだけど、きみから話してみてくれないかい?」

「いいでしょう」とわたしは言った。

そして翌日、わたしはその件をハンソン船長に打診してみた。船長は下唇を引っ張りながら少々思案していたが、賛同した。「やらせてみよう。地球に着くまでぶらぶらさせておくよりはマシじゃろう。それにロケットの噴流にでも巻き込まれてくれればめっけものじゃて」

わたしはビッグスに指示を伝えて無線室に戻った。月面基地三号のジョー・マーロウから呼び出しがあった。その通信内容を聞いて、それまで考えていたことは全て頭の中から吹っ飛んでしまった。発信元は本社の首脳部だった。

いわく、「積荷の正確な量と価格を報告されたい。緊急に返信願う」

わたしは迅速に船長へメッセージを伝えた。そうしてから、好奇心を満足させるためジョーに個人用帯域で探りを入れた。今のメッセージはどういうことなのか? 相手は注意深く答えた。

「ニューヨークの株式市場が急落しているんだ、バート。特にわが社の株は低迷している。サタン号の積荷が切り札なんだ」

おお、何たる悲報! 個人的に得た情報だとは言え、いくら何でもこれは

「地獄の鐘じゃ! スパークス。こんな場合、まさかありのままを報告するわけにはいかん!」

“ありのまま”を報告するならば次のようなメッセージになるだろうか。「積荷は台無し。値打ちはゼロ」

「もしひねりなく報告すれば、わたしたちは皆、着陸と同時に求職を始めなきゃならないでしょうね。株ってのは気まぐれですね。状況によっては五万ドルの積荷程度、問題にもならなかったかもしれないのに。でもこうなったからには、サタン号の積荷が何の価値もないと本社が気づいたら――」

「どうしたもんかのう?」

「引き伸ばし戦法で行きましょう」とわたしは提案した。「到着までに、ひょっとすると事態は改善してくれるかもしれませんから」

そしてわたしたちは、頭をひねって事態を急変させないようなメッセージを書き上げた。すなわち「サン・シティ宇宙港で荷積みした時点での見積もり価格は五万ドルなり」と。このメッセージに嘘は無かった。

6

そのときビッグスが、間の悪いところに好んで出現するという天賦の才を発揮して、勢いよく無線室に入ってきた。宇宙服は着たままだったが、

ビッグスは言った。「やあスパークス。エネルギーや放射線に関する本を持ってないかい?」

「あるんで、好きなやつを持ってってください」と、わたしは本棚を指さして言った。「しかしまた、何を興奮してるんです?」

「ぼくが思うにだね、おそらくこの現象は――」

ハンソン船長が怒ったライオンのように吠えた。

「ミスター・ビッグス! きみはフォレンジ箱の回収に取り組んでいるものと思っとったが、違うのかね?」

「そうであります。そうだったのです。そうしていたところ――」

「黙らんか! 何も聞きたくない。さっさと仕事に戻れ!」

「ハッ。了解いたしました!」とビッグスは敬礼しながら言った。そしてわたしに向かって意味深な目線を投げた。「ありがとう、スパークス。お陰で考えがまとまって来たよ。やはりぼくの仮説のとおり――」

「行くんじゃ!」と船長が怒鳴った。

「ハイッ!」

ビッグスは急いで無線室から逃げ出した。だが通路を消えていく彼の後ろ姿は、わたしの本のページをめくりながら歩いているようだった。ハンソン船長は怒りが収まらないまま自分の下唇を引き延ばした。

「会社は破滅の縁にある。サタン号はギロチンの下にあるようなものじゃ。わしらは全員失職するじゃろう。それなのに……それなのにあの頭のおかしい若僧は、まるで学校にでもいるように振舞っておる!」

「何かにずいぶんと興奮していたようですね」とわたしは言った。

「何だか知らんが、もしフォレンジ箱を回収できなければ」と船長は言い切った。「目にもの見せてくれるわい」

これが、聖書風に言うならば離陸して七日目の出来事だった。サタン号がこの航路を飛ぶのには十日かかる。だからわたしたちが重たい心を抱えてニューヨーク宇宙港に着陸するまで、あと三日間あるわけなのだ。

本社側も大変なようだった。船長とわたしは無線機にかじりついて株価の推移を始終チェックした。わたしたちは状況が改善され、積荷の損失を見過ごしてもらえるようになることを切望したが、そんな幸運は訪れなかった。どういうわけだかサタン号の積荷の価値が会社を持ち直させるには不充分だという噂が流れたのだ。ウォール街のハゲタカどもは、噂が事実だった時に備えて待機に入っていた。

一方われらの愚かな友人、ビッグスはフォレンジ箱を船外から回収するのにやけに時間をかけていた。それほど難しい仕事ではないはずなのだが。非番の時間に、わたしは彼の様子を見に船外に出てみた。ビッグスは鈎縄を箱に引っ掛けていたが、一つとしてエアロックに引き込んでいなかった。

わたしは言ってやった。「何を遊んでるんです、ビッグスさん? 大気圏突入は明日ですよ。早いとこエアロックから引っ張り込んでくださいよ」

「分かってるよ」とビッグスは上の空で答えた。「けどもう少し待たないと。ねえスパークス。きみの貸してくれた本によると、宇宙線の波長は十万分の一オングストロームを下回るそうだね?」

「そうですけど?」とわたし。

「つまり宇宙線はガンマ線の十倍以上のエネルギーを持つということになるね」

「そうですけど、それがどうかしたんですか?」

「それを確かめようとしているところさ」

ビッグスの言動は不可解だった。彼はしばらくの間フォレンジ箱を引き寄せたり離したりしていたが、切り上げてエアロックに向けて泳いだ。

「手伝いますよ? さっさと済ませましょう」

「いや、結構だよ。スパークス。明日までこのままにしておこうと思う」と彼は言った。

「でも船長が――」とわたしは言いかけたが、ビッグスは言い切った。

「明日だよ」

「そうですか」わたしは肩をすくめた。「わたしは通信士ですからね。あなたの仕事に口は出しませんよ」

7

翌日、フォレンジ箱は全て船内に回収された。ビッグスが作業しているところは見なかったが、わたしが気づいた時にはエアロック近くの通路に防水布を掛けて並べてあったのだ。それからたったの一時間後、サタン号はヘヴィサイド層に突入した。

地球への着陸は通例どおりスムーズに進んだ。サタン号は収納式の着陸翼を広げるとともに、逆噴射で速度を落としていった。二時間もしないうちにわれわれはニューヨーク宇宙港の駐機場に居た。

わたしは無線室を施錠し、室外に出た。わたしが自分の持ち場で出来ることはもう何もなかったからだ。操縦室に上がってみると、ハンソン船長が人差し指の爪を噛んでいた。かじられる部位は見る間に第二関節まで進んで行った。

「あのー、船長?」とわたし。

「何かね? スパークス。まさか今さら良いニュースでも?」

船長は一縷の望みを抱いたようだったが、わたしは首を横に振った。

「悪いニュースだけです。本社はすぐに鑑定士を送り込んできます」

船長は疲れ果てたように言った。「やむを得ん。ベストを尽くすまでじゃ。頭のおかしいビッグス野郎がやらかしたにしても、積荷を失ったのはわしの責任じゃ。だが打つ手は――」

「国際成層圏飛行株式会社で無線技士を募集してないですかね?」とわたしは陰鬱に言った。

われわれはすでに接地していた。エンジンが止まり、エアロックが開く音が聞こえてきた。われわれの着陸と重役たちの到着はほとんど同時だったらしい。チャレンジャー博士、ブローフィ大佐、そしてプレンダーガスト・ビッグス老人御本人が乗り込んできた。どうやら最期の時が来たようだった。

チャレンジャーがにこやかに近づいて来た。

「無事着陸おめでとう、船長!」と満面の笑みをたたえた重役が言った。「諸君が何事も無く到着してくれて、言葉にできないほど嬉しいですぞ。ニューヨーク市場では手ひどくやられましたが、もう大丈夫! これで全てうまく行きます」

船長は言った。「さようですな。しかし少しばかり報告したいことが――」

「そんな話は後で! まず確認ですが、積荷はメケル芋とクラブ豆で、約五万ドル相当ということで間違いありませんな? 鑑定士も連れて来ています。五万ドルという見積もりが正しければ、わが社の経営状態は……大嵐からただの嵐くらいには持ち直します」

ハンソン船長は奥ゆかしく咳払いした。彼は言葉を濁した。

「あのですな。実は、積荷のことなんですが――」

三人の重役の顔から一瞬で笑みが消え去った。墓場のような沈黙が場を支配した。ブローフィ氏が意を決して沈黙を破った。「ハンソン船長。まさかあなたの見積もりに間違いがあったとでも仰るつもりですか?」

「いえ。わしの見積もりは正確じゃったんですが、しかし――」

8

やってきた若い方のビッグスが口をはさんだ。

「失礼します、皆さん。どうもよく分からないのですが、なぜクラブ豆だのメケル芋だの、野菜類ばかりを話題にしているんですか?」

ハンソン船長はビッグスに視線を移し、ピシャリと言った。

「ビッグス!」

そして船長は老ビッグスに向き直って言った。「副社長。わしは言わねばならんことをギリギリまで引き伸ばして来ました。だがそれも限界でしょう。あなたの甥御さんが――」

老人は愚鈍に笑った。

「皆まで言わずとも分かっておりますよ、船長どの。なかなかやり手の若者でしょう? で、何を言おうとしていたんだね? ランスロットや」

わたしはハンソン船長の腕を捕らえた。そうでもしないと怒り狂った船長が誰彼構わず打ちかかるのではないかと思ったからだ。だがそうなる前に、ランスロット・ビッグスが船長に向けて話し始めた。

「船長さん」と彼は真剣な口調で言った。「ぼくが言いたいのは、積荷の野菜なんて今となってはどうでもいいってことです」

そして重役たちの方を向いた。

「皆さん、どうか落ち着いて聞いてください。この船は、もはや金星野菜を積んではいません。船長が言おうとしていたのもそういうことです」

ハンソン船長の顔が真っ青になった。「こりゃ! 物には言いようがあるじゃろが」

ビッグスは構わず続けた。「代わりに見ていただきたいのは、これです!」

そして素早い動作でフォレンジ箱に掛かった防水布を取り去った。わたしは息を呑んだ。それらがフォレンジ箱であることは確かだった――しかし変化していた。色が、元々の鈍い白色ではなくなっていた。箱はみな銅のような赤みを帯びていた。いや、これは銅色というよりもむしろ……。

ビッグスは手近の一つを愛情を込めて撫でた。

「鑑定士に見てもらいましょう。ぼくが思うに、たぶん二十五万ドルにはなると思いますよ。純金がこれだけあれば!」

船長の腕を捕まえておいたのは正解だった。重役たちが「すばらしい! 何という見事なトレードだ! さすがはハンソン船長!」などと叫び出すのと同時に、船長は気を失ったからである。彼は脱ぎ捨てた宇宙服のようにへなへなと崩れ落ちた。わたしは自分が叫び声を上げたのを覚えている。「水だ! 誰か水を頼む!」

だがわたしの記憶はここまでだ。なぜならば、わたしも気絶したからだ。

9

その後、わたしたち三人は操縦室にいた。船長が言った。「ビッグス、これは一体どういうことじゃね? さっぱりわけが分からん。どういうカラクリを使ったんじゃ?」

ビッグスは顔を赤くしてもじもじした。

「たぶん船長がお察しになっているとおりですよ。ぼくに分からないのは、なぜ過去二十年の宇宙時代に、誰も同じことをやらなかったのか――ですね。そもそも鉛は変質しやすい金属です。だから宇宙船や宇宙服には鉛じゃなく

「どうも話が見えんな。核心を言ったらどうじゃ?」

「え? 言うまでもないと思っていましたが。宇宙線ですよ。高エネルギーな宇宙線の作用で鉛の原子が変化したんですよ」(原注1)

ハンソン船長は恐れ入った声音で質問した。「宇宙線に曝露したせいで鉛が金になったと?」

「そうです。人為的に物質を変換することは、二十世紀の初頭から行われていたんですよ。ガンマ線を利用してのことです。そして宇宙線の波長はガンマ線に比べれば十分の一以下の短さですからね。

ぼくは最初にフォレンジ箱を回収しようとした時に、何か普通じゃないことが起こっていると気づいたんです。色が少し変化していたし、質感も若干ざらざらした感じになっていたんです。そこでぼくはスパークスに放射線の本を借りることにしました。本を読んで、やはり鉛が別の元素に変化しているところだと確信を持ったんです。おそらくこの時点では中間鉛の段階にあったのでしょう。タリウムの同位元素です。

そこでぼくは少し様子を見ることにしました。変化がこのまま続いてくれれば――」

船長は額の汗を拭った。

「のうビッグスくん。もし今回よりさらに長時間放っておいたらどうなったんじゃろか? 金の次には何が出来ていたんじゃろうかね?」

「そうですねえ。それは面白い問題ですね。周期表で金の次にあるのはプラチナなので、おそらくプラチナが生じていた可能性が高いですかね」(原注2)

「ちょっと待った!」と船長が叫んだ。「きみは今プラチナと言ったのかね?」

「そうですが。どうかなさいましたか?」

「いや別に。全く、全然、何でもないよ」

言いながらも、ハンソン船長はインターカムをひっつかんだ。

「ロスかね?」と船長は怒鳴った。「もしもし? 出航の準備じゃ! 午前中に離陸するぞい。行き先は金星じゃ。おいロス、聞いておるか? それからな、問屋に電話してフォレンジ箱を五ダース……いや六ダース仕入れるんじゃ。さよう。フォレンジ箱じゃ。ああ。そうじゃ。

おっと、フォレンジ箱はなるべくでっかいやつを頼むぞい。ふふふ。本船はこれより、会社には内緒で錬金術ビジネスを開始する! そしてミスター・ビッグスは一等航空士に昇進することとする!」

終わり

原注1

鉛は原子番号82、原子量207またはそれ以上の元素である。原子番号とは、原子一つあたりに含まれる陽子の数を示す。

一方、金の原子番号は79で原子量は197である。

鉛の原子からアルファ粒子二つとベータ粒子一つを奪い去ると、原子番号79、原子量199の金の同位元素になる。この物質は実用上、通常の金と変わらない。

原注2

プラチナは原子番号78、原子量195またはそれ以上の元素である。

訳注1

口絵の画家名は明記なし。cf.isfdb

訳注2

単行本版でのマクドゥーガルに相当。

訳注3

サタン号の建造を「2084年ないし2085年」としているのは単行本版の設定。