The Pygmy Planet by Jack Williamson

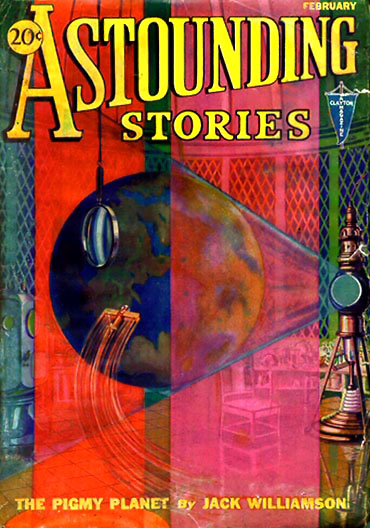

- 初出:アスタウンディング・ストーリーズ 1932年02月号

- →電子化:Project Gutenberg 2009年06月20日

- →和訳(公開者による):この文書 2019年07月03日~

本作が掲載されたアスタウンディング誌(1932年2月号)の表紙。表紙絵は本作を描いている。

『小人の惑星』ジャック・ウィリアムスン著

1

「なぜ、ぼくの人生には何も起こらないんだ!」

ラリー・マナハンは職場のデスクの奥に座り、小声で不満を吐き出した。彼は週給五十ドルで広告代理店に雇われていた。

「ぼくが知っている冒険と言えば、映画で見るか、雑誌で読むものだけだ。なんてつまらない人生だろう!」

ラリーは無意識に身体を伸ばした。彼は身長六フィート、引き締まった身体をしていた。髪は燃えるような赤毛で、縮れて、刷毛のように逆立っていた。彼はごつい拳を握りしめた。

ラリー・マナハンは冒険を渇望し、エネルギーを持て余していた。言わば丸い穴に差し込まれた四角い杭だと彼は思った。二世紀も昔であれば、例えば海賊船にでも乗って名を上げていたはずの若者が、今日の文明社会ではデスクに縛り付けられているのだ。ラリーがまさにそれだった。

「何かが起きている人もいるのに」と広告マンはつぶやいた。「どうしてぼくの身には冒険が訪れないんだ?」

ラリーは席に座り、雄大な山地の風景が映った写真を物憂げに見つめた。だがすぐに彼は現実に戻った。鉄道会社から受けた仕事があった。その時、電話機のジャングルの中が一つが鳴動した。

「もしもし? ラリー?」と、息切れで震える声が聞こえてきた。

だが、カチリという音と共に通話は切断された。

電話の相手は女性で、聞き覚えのある声だった。ラリーは何とかして電話をかけ直そうと試みた。

「現在、回線がパンク状態です。そういうことはできかねます」と交換手が冷たく答えた。

ラリーは受話器を戻し、記憶を総ざらいして声の主を思い出そうと努力した。相手は二・三語しか口にしなかったが、ずいぶんと興奮しているようだった。

2

突然彼は思い出した。

「アグネス・スターリングだ!」と叫び声を上げた。

アグネス・スターリングはスレンダーで妖精のような黒髪の乙女だった。たまたま二・三回顔を合わせただけだが、可愛らしい娘だった。彼女がとある研究所で秘書兼助手をやっていることを、ラリーは知っていた。研究所の主はトラヴィス・ホワイティング博士という人物で、引退した大学教授であり、原子の構造を研究していた。ラリーは何ケ月か前にちょっとした仕事でホワイティング博士の私設研究所を訪れ、そこでアグネスと知り合ったのだ。だがそれを含めても彼女と会ったのは二・三回に過ぎなかった。

その彼女が切羽詰まった様子で電話をかけてきたのだ。そして何かを伝える前に妨害を受けたのである。

「どうやら探していた冒険が近くにあるようだ」とラリーはつぶやいた。「これがその入り口かもしれない!」

彼は何分もしない内にタクシーでとある建物――トラヴィス・ホワイティング博士が住居兼研究所にしている建物――の前まで駆け付けた。二階建てのスタッコ壁の家で、かなり古びていた。歩道からはだいぶ奥まった位置にあり、家と歩道の間は芝生になっており、低木が散在していた。ドアは閉まっており、窓もカーテンで閉ざされていた。廃墟のような近寄り難い雰囲気が醸し出されていた。

ラリーは不揃いなレンガの通り道を駆け上がり、呼び鈴を押した。彼はいらいらしながら数拍のあいだ返事を待った。しかし中からは何の物音も聞こえてこなかった。青年は不吉な気配を感じた。家は謎めいた沈黙で包まれていた。ホワイティング博士の実験の不手際か何かで、アグネスの身に危険が及んでいるのではないか、そんな考えが浮かんだ。

3

本能的にドアノブをまさぐると、驚いたことに鍵は掛かっていなかった。ドアはあっさり開いた。少しの間、彼は暗い室内を覗き込んで躊躇していた。だがアグネスが危機に陥っているかもしれないことを思い出し、思い切って踏み込んだ。

広間には数個のドアがあり、どれも閉じていた。そのうち一つが研究室への入り口であることを彼は知っていた。漠然とした予感に駆られて、ラリーは細長い広間を走り抜け、問題のドアを開けた。

研究室に踏み込むと同時に、彼は何か赤いもので足を滑らせた。何とか踏みとどまりながら、彼はそれを見つめた。

身を屈めて、ラリーは自分を滑らせた場所を手早く検めた。血だまりだった。まだ変色もしていない、真っ赤な鮮血が床にこぼれていた。そしてその傍らにはリボルバー式の拳銃が一つ落ちていた。武器を拾い上げた彼は、驚いて叫び声を上げた。

拳銃には何かが起きたようだった。用心金は引き裂かれ、輪胴は何らかの抗いがたい力によって押しつぶされていた。銃床はねじれていた。銃身はほとんど円を描くほどに折り曲げられていた。つまるところ、常人が粘土の拳銃を壊すかのように、この拳銃は恐るべき力で壊されていた。

「こいつは奇妙だ」とラリーはつぶやき、壊れた武器を床に戻した。

彼の目は、静まり返った室内を探った。

大きな部屋だった。平面的にはこの建物の奥側の約半分を占めており、縦方向には一階から屋根までを貫いていた。二十フィートの高さにある天窓から、曇り空が薄暗い光を室内に注いでいた。部屋の隅には電気器具や化学実験器具が散乱していた。だがラリーの目は部屋の中央に鎮座した奇妙な装置に釘付けになった。

4

目立つのは強烈な光を放つ二本の柱だった。直径一ヤードほどの円柱が、一ヤードほどの距離を置いて直立していた。片方はルビーのような深紅の光、もう片方はアメジストのような深い菫色の光を放っていた。柱の中には液状化した光が満たされているようだった。柱の上には奇妙な形状の真空管、鏡、レンズ、プリズム、そしてコイルや回転する円盤が並んでいた。装置はほとんど天井まで届く高さだった。ガラスか水晶でできた円形の台が、光柱の土台になっていた。

赤と菫色のどっしりとした二本の光柱の間に、緑がかった球体が忽然と浮かんでいた。球体は直径一ヤードに近く、どちらの光柱にぎりぎり触れていなかった。その表面は暗い色の部分と明るい色の部分が不規則に分布していた。球体はゆっくりと一定の速さで自転していた。ラリーには、球体がどうやって浮いているのか分からなかった。下から支えられているわけではなく、上から吊り下げられているわけでもなく、床から数フィートの高さにぽっかりと浮いていた。

謎の球体から何とか目を話したラリーは、もう一度室内を見回した。だがやはり研究室内に人影はなかった。ビーカーや試験管が散らかった作業台の陰には誰も隠れていなかったし、部屋の片隅にある発電器や変圧器の間も無人だった。

ラリーの頭の中を疑問が駆け巡った。彼は混乱していた。

どんな災厄がこの研究室を襲ったのか? 床の血だまりはアグネス・スターリングのものなのか、それとも科学者のものなのか? いかなる異常な力が拳銃を破壊したのか? アグネスとホワイティング博士の身に何が起こったのか? 何が彼らを襲ったのか? アグネスが自分に電話をかけたのは、事が起きる前なのか、起きた後なのか?

5

意思に反して、彼の注意は再び球体に引き付けられた。球体は赤と菫色の柱の間に浮かび、自転を続けていた。宇宙空間に浮かぶ惑星のように、目で見える支えは無かった。磁力の作用に違いないとラリーは思った。

そうだ。ミニチュア惑星だ!

彼の精神はそのアイディアを高速でもてあそんだ。ここにやって来た目的は半ば忘却されていた。ラリーは球体に近付いた。それは実に地球型惑星に似ていた。不規則な形の青い領域は海に違いなかった。緑と茶色の部分は陸だろう。だとすれば、表面の一部を覆うぼんやりとした霧状のものは雲だろう。

空中に浮かんだ球体の背後十フィートばかりの位置には風変わりなライトが据えられており、鮮やかな青い光を球体に投げかけていた。球面の約半分はこの光で明るく輝いており、もう半分は陰になっていた。ラリーには、この青色灯が地球を照らす太陽のように見えた。

「馬鹿な!」と彼はつぶやいた。「そんなことはあり得ない!」

この驚くべきものをもっと良く見ようと、ラリーは球体にさらに近寄った。回転速度は最初に思っていたよりだいぶゆっくりしており、一回転に数秒はかかっているようだった。目を凝らすと、緑の部分が森林であり、銀色の筋が河であることが見て取れた。赤茶けた部分は砂漠で、青く広がっている部分は明らかに大洋だった。

「箱庭世界か!」とラリーは声を上げた。「研究室内の惑星! 何という実験だろう……」

青年がふと視線を上げると、何かの反射光が目に入った。いかにも強力そうな巨大なレンズが、頑丈な鋼鉄の梁から黒いコードで吊り下がっていた。

6

ラリーは早速レンズを引き下ろした。目の前にレンズを置き、彼は空中で回転する奇妙な球体に屈み込んだ。

「こりゃたまげた!」と青年は思わず叫んだ。

レンズを通して見ると、小世界はせかせかと活動していた。緑の森林は、それを構成する木々まではっきり見ることができた。不毛の、ところどころ地割れのある、黄土色の砂漠はまさに広大だった。そして青い大洋は果てしがなかった。

そして彼の目に何かが映った――都市か?

ラリーは自分の目を疑った。それはすぐにレンズの下を通り過ぎてしまった。だが一瞬で充分だった。小さな、幻想的な、妖精が建てたようなビルの集まりは、彼の心に刻み込まれた。

やはりこの球体は一つの世界だった。大宇宙に浮かぶ惑星のように研究室内に浮かんで自転する小人の惑星だった。だがどういうことだろう? アグネスからの電話はこれと関係があるのだろうか。床の血だまりは? この不吉な沈黙は? 無人の散らかった研究室は何を意味しているのだろうか?

「あらラリー!」

突然、聞き覚えのある声が戸口から聞こえた。

「来てくれたのね?」

ラリーはぎょっとしてミニチュア惑星から目を離し、ドアの方を見た。一人の娘が音も無く研究室に入ってきたところだった。アグネス・スターリングだった。その黒髪は乱れていた。その小さな顔は紅潮しており、褐色の目は大きく見開かれていた。白い手には小さな金色のオートマティック式拳銃が握られていた。

彼女は神経質な様子で部屋を横切り、ラリーに近付いた。彼女の目には、ラリーが来たことで少しだけ希望の光が見え始めていた。

「来てくれて嬉しいわ!」と彼女は息を切らしながら言った。「電話をしたけど、あなたが殺されてしまったらどうしようと怖くなったの。気を付けてね。『あれ』がいつ戻ってくるか分からないわ。逃げましょう。ホワイティング博士はついさっき捕まってしまったのよ!」

「ちょっと落ち着いてくれ」とラリーは遮るように言った。「順番に行こう。まず、博士を攫い、僕を殺そうとしているのは何者なんだい?」

「恐ろしいものよ!」と彼女はおののきながら言った。「怪物よ。やつが戻って来る前に早く逃げないと!」

7

ラリーは高めのスツールを作業台の間から引き寄せ、アグネスの前に置いた。

「興奮しないで」とラリーが言った。「大丈夫だから。座って、何があったか話してくれ。ここで何が起きたんだい? ホワイティング博士の身に何が起きたんだい?」

青年は娘をスツールに座らせた。彼女は青年を信頼した目で見つめ、早口で話し始めた。

「あの小っちゃい惑星が見える? 怪物はあそこからやって来て、博士を連れ去ったの。けど、あいつは満足していない。獲物を求めて戻ってくるに違いないわ!」

彼女は、赤色と菫色の光の間に浮かんだ球体を指さした。

「ちょっと待ってくれ!」とラリーが言った。「話を急ぎすぎないで。つまり、あの回転する球体は本当に惑星だと言いたいのかい?」

「そうよ。ホワイティング博士いわく『小人の惑星』です。博士はこれが世紀の大実験だと称していたわ。彼は進化の実験をしていた。私たちは若くて熱い状態から初めて、火星みたいな年老いた惑星になるまで観察を続けたの。生命が生まれ、進化していった。そして奇妙な文明が興亡を見せた。今では、惑星上の知的生物は生身の脳と機械の身体をした奇妙なものになっているわ。そして、錆びた機械を神として崇拝していて……」

「待った待った!」と青年が再び口をはさんだ。「よく分からないんだけど、博士があの惑星を作ったの? 自分の手で?」

「そう。原子構造に関する研究が発端だった。博士は特定の周波数のX線を使えば――ほとんど宇宙線に匹敵するくらい強力なX線を使えば、電子の軌道を変えられることを発見した。知ってると思うけど原子というものは太陽系に似ていて、電子が陽子の周りを回っている。そこに博士のX線を当てると、電子の軌道を信じられないほど縮めることができた。つまり、原子のサイズは小さくなり、原子でできている物体のサイズも小さくなるということよ。生き物でもそうでない物も、何であっても顕微鏡的なサイズに縮小することができるし、適切な波長の光線を使って元のサイズに戻すことも自由自在。

そして、小さくした物体の方が時間が早く経過することを博士は発見しました。おそらく、電子の軌道を小さくすると公転周期が短くなるからでしょう。そこで博士は新たなアイディアを得たのです――実験室内で惑星の一生を観察するというアイディアを。手始めに私たちは少数の動物を縮小し、一種の箱庭で実験を行いました。

そして実験の規模は拡大して行き、小人惑星を創造したのです。私たちは一つの世界における生命進化の全てを目にしました……」

8

(※以下、作業中)

9

10

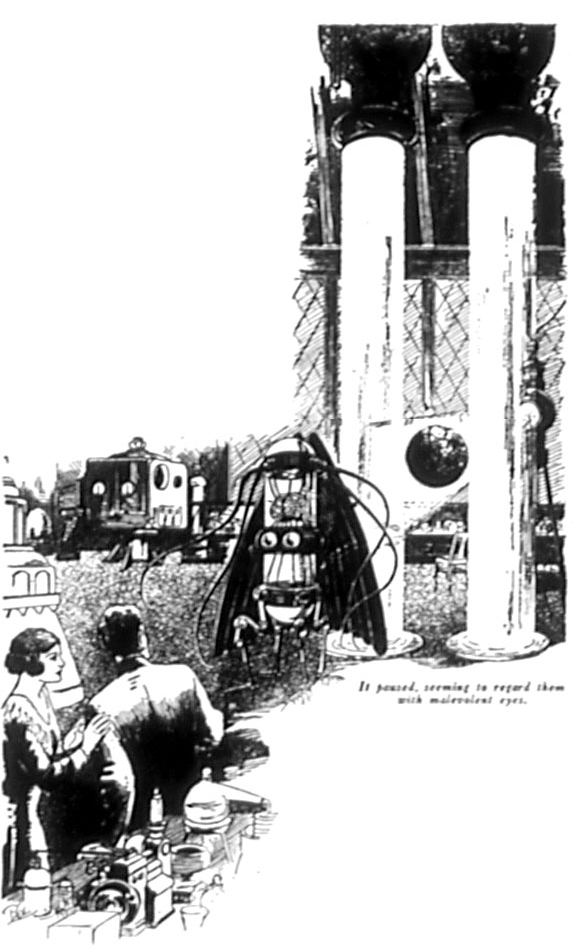

それは停止し、邪悪な機械眼で二人を見つめた。

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

終わり

訳注:表紙絵はH・W・ウェッソ (H. W. Wesso) 画。挿絵はフランク・R・パウル画。cf.isfdb