Raiders of the Universes by Donald Wandrei

- 初出:アスタウンディング・ストーリーズ 1932年09月号

- →電子化:Project Gutenberg 2009年07月12日

- →和訳(公開者による):この文書 2019年06月16日~2019年07月03日

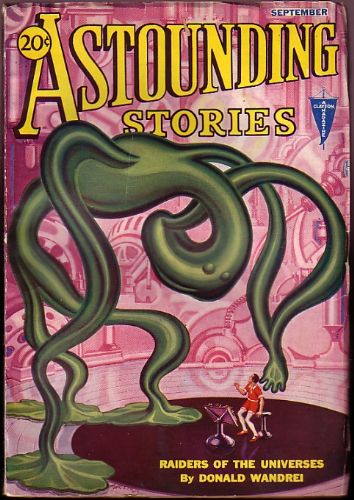

本作が掲載されたアスタウンディング誌(1932年9月号)の表紙。表紙絵は本作を描いている。

『大宇宙の略奪者』ドナルド・ワンドレイ著

第一章 異変

1

あの暗黒星が、恒星間史上に比類のない有名な侵略行為を始めたのは、地球の暦で三十四世紀のことだった。それに最初に気づいたのは天文学者フォーバルだった。彼が新型のサッセンドルフ式彗星発見鏡で天空を走査していたところ、何かが目に留まった。ヘラクレス座の手前に新天体が燦然と輝いていたのだ。

その晩彼は本来の観測計画を中止し、徹夜でこの天体に集中した。この時代はメルシアの虚無化装置――興味深くも複雑な装置で、四次元幾何学に基づいていた――が発明された直後であった。宇宙空間を何百年もかけて地球に到達した光をこの装置で捉えれば、光源から地球までの間の光景を瞬時に見ることが可能だった。この発明品の助けを借りて大ざっぱに計算した結果、フォーバルはこの天体が地球から三千光年の距離にあり、毎秒千二百マイルで遠ざかりつつあることを知った。注目すべきは、この天体は四等星であるにも関わらず、これまで知られていなかったことである。つまり、恐らくはまさに今夜、天空に忽然と現れたということである。

翌晩、フォーバルは再び大いに驚くことになった。最初の天体とほぼ同じ方向に、ただし数百光年近くに、第二の新天体が更なる光度で輝いていたのである。同様に太陽系から千二百マイル毎秒で遠ざかっていた。フォーバルは仰天した。二つの新天体が二十四時間以内に天空の同じ象限で発見されたのだ――しかも両方とも四等星なのでである! だが驚きは終わらなかった。次の夜、フォーバルが見ている前で第三の新天体が出現したのである。方向はこれまでと同じだが、もっと近くに。

彼が最初に気づいた時にはかすかな光点だった。深夜〇時までには、新天体は八等級の水準まで明るくなった。二時になると二等級になった。地球から遠ざかる速度は他の二つと同様、千二百マイル毎秒だった。そして翌日の夜も、次の夜も、次の次の夜も、新天体は出現し続け、その数は七個になった。いずれもヘラクレス座にあり、大きさが異なるにも関わらず、いずれも同じ光度で、同じ固有運動をしていた!

2

フォーバルは他の天文学者たちに自分の発見を触れ回った。彼らは疑い深かった。そして夜になって、全世界の望遠鏡がヘラクレス座に向けられると、そこには歴史的な大異変が繰り広げられていた。宇宙の彼方で、前代未聞の規則性と前代未聞の正確性をもって新天体が出現し始め、その現象はヘラクレス座から太陽系に進行しつつあった。

フォーバルの発表は五惑星連邦の他の世界――金星、火星、木星、土星にも瞬時に伝えられた。土星からはこの現象について何の報告も無かった。輪が観測の邪魔になることと、メルシア式虚無化装置が無いためだった。だが木星は事情が違った。彼らは然るべき機材を持っていたので、問題の現象を確認できただけではなく、新天体の近くの星々が通常の位置から急激にずれ始めているという奇妙な現象を報告してきた。

これらの現象はまだ一般人に認知されてはいなかった。虚無化装置を使わず、肉眼や通常の光学機器で夜空を見た場合、その現象が見え始めるにはまだ何百年もかかるからだ。虚無化装置を持った天文学者たちは、我も我もと、異常事態が発生している天空の一角に望遠鏡を向けた。何か凄まじい力が働いているのだ。何かが新天体を次から次へと作り出し、七つの新天体から何億マイルも何兆マイルもの範囲に力を及ぼし、星々を掻き乱したのだ。その力が何なのか、天文学者たちは憶測に頼るしかなかった。

3

そして八夜目。義務感に駆られるフォーバルは日没と共に観測を始めた。昨夜は七番目の天体が地球から約五百光年の距離に出現した。もし八番目が出現するならば、ほんの二・三光年のところになるはずだった。だが何も起こらなかった。フォーバルは一晩中望遠鏡を覗き、八番目の天体が現れると自分が予測した天球上の一点を見つめ続けたのだが、天空は何の異常も見せなかった。朝になると、彼は天文学者仲間に何か発見が無いか熱心に問い合わせたが、平常と違う現象を観測した者は一人もいなかった。未知の現象は終わってしまい、七つの新天体は宇宙の謎として残り続けるのだろうか?

次の夜、フォーバルは再度観測所に居た。望遠鏡で七つの新星を追い、そして八つめが現れているはずの方向を注視した。何時間もの間、彼の目に映るのは宇宙の深淵だけだった。何も見つからなかった。明らかに、新天体が出現する現象は終わったのだ。真夜中になって、彼は退屈な計算に移る前に、最後に一目だけ望遠鏡を覗いた。

4

一時になるころには、第八の新天体は五等級になっていた。二時には一等級の明るさになっていた。月明りもない十一月の冷え込む夜に曙光が終止符を打った時、新天体は白熱して輝いており、全天で最も明るい天体になっていた。その光が実際に地球に届くときには夜空で最も美しい星になるであろうことが、フォーバルには分かった。だがこれほどまでに数学的な規則性を持って新たな恒星が出現したという異常現象の原因については、全く分からなかった。

その宇宙的な力が何であれ、太陽系に向かって来ていることは確かだった。このままでは惑星の運動が掻き乱されてしまう恐れがあった。その危険性はすでに別の天文学者が指摘していたが、何しろ前例のない異常現象であるため、予測は難しかった。

次の夜は曇っていた。木星からは、一つを除けば注目すべき報告は無かった。その報告とは海王星が本来の軌道を外れ、不安定で予測困難な軌道を取るようになったという件である。

フォーバルはこの報告について熟考した。最外縁(※訳注)の惑星は翌晩には一体どうなってしまうのだろう。驚いたことに、翌晩、望遠鏡を夜空に向けたフォーバルはあるべき位置に海王星を見いだせなかった。星図は全く役に立たなかった。夜空を走査すると海王星はすぐに見つかったが、あるべき軌道から八千万マイルは外れていた。これが一時四十分の出来事だった。二時十分に、彼は中央執務局からの速報を読んで雷に打たれたかのように仰天した。冥王星より外側に新惑星を発見したことを、全世界の天文台と天文学者に周知する内容だった。フォーバルは我が目を疑った。何世紀にも渡り、冥王星以遠に惑星は存在しないと信じられていたからだ。

※訳注:本作は1932年発表だが、作中で冥王星は正式な惑星ではなく準惑星のようなものとして扱われている。そのため海王星が「最外縁」と表現されている。

5

熱病に憑りつかれたかのように、フォーバルはせかせかと動き回り、巨大な望遠鏡に駆け寄った。そして新惑星があるとされる方向に焦点を合わせた。海王星の五億マイル彼方から、超大型のサーチライトが照らしているかのように、輝く光条が海王星へと伸びていた。フォーバルは息を呑んだ。彼は自分の目が伝えてくる光景を全く信用できなかった。落ち着いてもう一度目を凝らすと、その光条は依然として視界に入ってきた。そしてフォーバルは更なる事実に気づいた。光源は円盤型をしていた。漆黒の円盤だった!

疑う余地なく、巨大な新惑星が太陽系に加わったのである。しかし、その惑星は太陽光に対する反射率が限りなくゼロに近かったため、「見る」ことは極めて困難だった。海王星は従来よりも明るく輝きながら、千二百マイル毎秒の速度で太陽から遠ざかりつつあった。

夜を徹して、フォーバルは二つの謎めいた現象を観測し続けた。三時になるころには、彼は電光石火の計算により、太陽系への闖入天体が時速一千万マイル以上の速度で太陽へ突進していることを確信した。三時十五分、遠ざかりつつある海王星が、新惑星から伸びる謎の光条よりも明るくなったように彼は思った。四時、その感覚は確信へと変わった。驚嘆と畏怖の念に捉われたフォーバルは望遠鏡の前から動けず、長く冷える夜の間、天空で繰り広げられる大見世物――大惨事と言うべきか――を注視し続けた。

夜が明けて星が見えなくなると、フォーバルはようやく大望遠鏡を離れた。頭の中では旋風がぐるぐると吹き荒れ、心の中は大いなる恐怖で満ちていた。彼は一つの世界――自分と同じ太陽系に属する惑星――が、侵入者によって終焉を迎える様子を目撃したのだった。夜明けで観測は打ち切られたが、フォーバルは海王星の明るさの原因に気づいていた。今や海王星は太陽のように白熱し、速度を増しながら太陽系を離れつつあった。理屈は分からないが、暗黒星から放たれた恐るべき熱線が海王星を軌道から弾き出し、そして海王星を金属も解けるほどの灼熱地獄と化したのだ。

6

夜明けとともに中央執務局から第二の急報が届いた――海王星の表面温度は三千度Cにも達し、天体力学のあらゆる法則に反して太陽から遠ざかりつつある。このままだと三日以内に太陽系から消え去り、永遠に戻らないだろう。それどころか太陽系全体が危機に瀕している。天王星と木星はすでに軌道を外れている。暗黒星の突入を迅速に阻止しない限り、太陽系の諸天体の運行は掻き乱され、カオス状態に陥り、全天体が無限の恒星間空間に投げ出されるだろう――と。

怪光線の正体は何か? 何がそれを産み出したのか?

暗黒星は知性を持った存在によって制御されているのか? それともただの放浪天体が偶然にも太陽系に迷い込んだのか? 怪光線が発されたことから考えると、どうやら前者らしい。謎の知性体が人類には考えも及ばないエネルギーを駆使しているのだろう。天空の危機は、今や万人が肉眼で、白熱した円弧として目視できる段階まで来てしまった!

世界は破滅の縁にいた。常人には窺い知れない神秘の力が、全惑星を太陽系から掃き出そうとしていたのだ。

次の夜の空気は冷たく、そして澄んでいた。海王星があったはずの位置を巨大な暗黒星が占めていた。海王星はだいぶ見えづらくなっており、本来よりも数億マイル離れた位置にあった。フォーバルが推計したように、暗黒星は太陽光を一パーセントほどしか反射していなかった。これは他の惑星に比べると異常に低い値だった。その夜、フォーバルは宇宙に掛かった熱光線の弧をさらに詳しく観測できた。宇宙を薙ぎ払うかのような死の光線を見ているうちに、彼の心には畏怖の念が高まって行った。それは暗黒星から太い柱のように伸びていた。まるで他の惑星を食い物にしようと意図しているかのようだった。

背筋の寒くなるような恐怖で、フォーバルは身を震わせた。光束は今や三本になっていた。一本は海王星へ、一本は土星へ、もう一本は太陽に向かって伸びていたのだ。第一の光線は乳白色から霧のように薄い白色へと弱まりつつあった。第二の光線は第一の光線の最盛期に匹敵する明るさだった。第三の、太陽に向かう光線はオレンジ色のまばゆい光を発しており、むらの無い、恐るべき強烈さをもって二十五億マイルの宇宙空間を貫いていた! その輝きは全天で最も明るく、その言語を絶する眺めに人々はぽかんとして見入るのだった。恐ろしい、底知れぬ力は人に何か崇高さと美しさを感じさせた――それが破滅をもたらすのだとしても!

7

五惑星連邦の物理学者や天文学者の中に、この怪光線のことを説明できる者はいなかった。怪光線は光の性質を有していたが、さながら石柱のように固体の性質も有しており、含まれる光のごく一部だけが漏れ出して輝いているのだ。そして光束の後は全く見えなかった。要するに、全く未知の力が具現化したがごとく、言い表しがたい数々の性質を有していたのである。

人類はこの怪現象――暗黒星が発する謎に満ちた、そして脅威となる光線――を嫌でも目にし続けざるを得ないのだった。夜明けが来てもそれは視界から消えず、来たるべき災厄の予感で、人々は恐怖と圧迫感に苛まれた。

フォーバルは早朝に眠りに就いた。目が覚めると、疲労が回復し、気分が良かった彼は散歩に出かけた――いつもと変わらぬ穏やかな日光の下を歩けることを期待して。しかしそうはならなかった。ドアを開けると外は薄暗く、赤みがかかっていた。空に雲は無かったが、太陽の輝きは妙にくすんだ赤色で、弱弱しかった。空は濁って仄暗かった。まるで科学者が予見していた何十億年後の太陽の老年期のようだった。

フォーバルはくすんだ大空と弱弱しくくすぶる太陽をしばらく見つめていた。空気中には何か嫌な気配が感じられた。ふいに彼は悟った。暗黒星の怪光線のせいだ! 人類には想像も付かない謎の光線は、太陽から光を吸い取っているのだ! いや、吸い取っているのはそればかりではないかもしれないと考え、フォーバルはぞっとした。

8

フォーバルは家に戻ってドアを閉めた。今日は世界の最期の日なのだ。暗黒星の目的が破壊なのであれば、どの惑星も対抗手段を持たない。人類の兵器の射程は最大で数千マイルに過ぎないのに、暗黒星は数百万あるいは数千万マイルも離れているからだ。もし暗黒星がこのまま通り過ぎて行くだけだとしても、被害は甚大だ。海王星と土星のように一思いに破滅させられる方がまだましだろう。太陽が無くなっては何者も生きては行けない。太陽が残るとしても、このままでは全惑星の軌道が大きく変えられてしまう。

優れた天文学者である彼も、まさか宇宙からこのような災厄が訪れるとは全く予測していなかった。暗黒星は三千光年という距離をどうやって一週間で渡って来たのか? 全く検討も付かない。

絶大な力を制御し、巨大な天体を操作し、星々を破壊するとは、いったいどれだけのエネルギーと、どれだけの技術が要るのだろうか? しかし彼自身の目が燦然と輝く怪光線を、その証拠として捉えた。それは宇宙の支配者だった。暗黒星が踏みつぶし、征服し、変えられないものは何も無いようだった。その巨大な、超越的な力について考えると、フォーバルは気が遠くなるようだった。おそらくは人類文明を遥かに超える、完全無欠な、全知全能とも言うべき文明の成せる業なのだろう。

9

すでにそのニュースは世界中に広がっていた。フォーバルがテレビを付けると、悪夢のような光景が映し出された。ラジオは世界の危機的状況について支離滅裂な言葉を垂れ流していた。

ある日、パニックが地球を襲った。そして五惑星連邦の残りの世界でも同じことが繰り返された。暴徒たちは、審判の日を語る狂信者たちの祈りを暴力で消し去った。大火事が燃え盛り、空気を汚染した。機関銃が街中で発射されるのが日常茶飯事になり、略奪や殺人を始めとした、恐怖による犯罪が頻発した。文明は一夜にして崩壊した。

潮の満ち引きはかつてないほど激しくなり、アメリカの沿岸地域では数千人が溺死した。中国やインドでは十万人が溺死した。死火山は生き返り、最悪の活火山になった。日本の半分は史上類を見ない激烈な地震により海に沈んだ。大地は揺れ、海は沸き立ち、大竜巻が空を暴れまわった。何十億もの目がメッカに焦点を合わせ、アフリカ中を狂った太鼓の音が鳴り響いた。女、子供が教会の中で狂信者の集団に踏み殺された。

「人生の意味とは何だったのか?」と哲学者は問いを発した。

「世界は破滅する。逃れる術はない」と科学者は言った。

「審判の日が来た! 神の怒りが我らの上に降りかかっている!」と辻説法者は叫んだ。

フォーバルは茫然としてスイッチを切った。夢遊病者のようにふらふらと歩いて外へと転がり出た。どこにいても死ぬのは同じなのだ。

大地と空には死臭が漂っていた。太陽は半ば死んでいるようだった。太陽と暗黒星の間に輝く怪光線の弧だけが、変わらない明るさを保っていた。邪悪で威嚇的なその光は今や太陽よりも明るかった。放浪天体は天高くに君臨していた。

フォーバルが暗黒星を眺めていると、自分の周りの空気が妙にちくちくと刺激的になったのを感じた。第六感が警告を発した。彼は自宅に逃げ戻ろうとしたが、それは果たせなかった。異様なオレンジ色の光がフォーバルに浴びせられ、彼は全身に無数の針を刺されたかのような痛みを感じた。周囲が暗転した。

第二章 脅迫

10

どういうわけか地面が消失した。一瞬、目の前が真っ暗になった。永遠の時間が須臾に圧縮され、宇宙を落下しているような感覚がフォーバルに強い吐き気を催させた。混乱の時間が過ぎると、徐々に周囲の輪郭が見えてきた。

天文学者フォーバルは完全に取り乱して、わめき散らすか駆けだしそうになった。彼は想像しうる限りの巨大な建築物の中にいるようだった。ユニット構造の一つだけでもニューヨーク市より大きかった。頭上を見ると、黒い金属製の天井が地平線の彼方まで伸びていた。足元を見ると、床も同じ材質のようだった。巨大な構造物の中心で威容を放っているのは一つのタワーで、数千フィート上空の天井に突き刺さっていた。

そこかしこで機械装置が動いていた。巨大な発電機、百フィートはある陰極管、何なのか見当も付かない幻想的な装置の数々。空気は青みがかって、帯電しているようだった。建築物の基礎的な材質であるらしい黒い金属からは、ぼんやりとした光が放たれていた。エンジンの轟々たる響きと、恐るべき放電の唸りが周囲を満たしていた。右手を見ると、ジブラルタルの巨岩ほどもある巨大な凝縮器から、セコイア樹ほどもある青紫の炎が上がっていた。フォーバルは、半マイルほど離れた中央タワーの基部に、銀色のメーターが点在する巨大な配電盤のようなものを見とめた。その周囲にも一連の機構があったが、何の働きをするものか、フォーバルには分からなかった。

11

わけの分からないものだらけの中で、さらにフォーバルを困惑させるものが現れた。高さ百フィートほどの金属製の怪物である。何とか描写してみよう。地球人の言語では表現できない色をしており、力と邪悪さを感じさせた。体形は不定形で、水銀のように波打っており、のっぺりした形状を取ったかと思うと一転して千本もの擬足を生やしたりした。フォーバルがぞっとしたのは、怪物が知的生物だと気づいたからだった。そのものは、正しい英語で印刷された文章のように、明確に思考を投射してきた。

『付いてこい』

哀れな天文学者の頭はほとんど機能していなかった。だが足は従順に動いた。金属製の怪物に精神を掌握されたフォーバルは、操り人形のように動いた。彼は自分が向こうに見える直径十数ヤードの円盤の上に乗らなければならないことを、ぼんやりと意識した。そしてさらに悟った。彼は何らかの理解しがたい力の作用によって地球外へ何百万マイルも運ばれて、どこかの星に――いや、疑う余地もなく例の暗黒星に――運ばれてきたのだった!

不定形な巨人は、名状しがたい、宇宙的な色の身体を波打たせながら、金属光沢のある黒色金属の円盤に乗り込んだ。円盤の中心には金属製の座席と制御盤があった。

『座れ!』

フォーバルは腰を下ろした。巨人は制御盤をつついた。だが何も起こらないようだった。

何か根本的なところがおかしいようだった。フォーバルは巨大な案内人が驚いていることを察した。その時の彼には知る由も無かったが、太陽系の命運はこの障害に懸かっていたのだった。

『来い!』

12

不意に巨人は身を屈めた。フォーバルは後ずさりしたが、冷たい液体金属の固まりが彼を包み込み、空中に五十フィートは持ち上げた。フォーバルは、目眩と吐き気と恐怖ですでに意識が薄れていたので、巨人のこの突然の行動にはほとんど気が付かなかった。自律機械が競争するかのように慌ただしく走り回り、無数の軟体巨人が蠢いている様子を彼はぼんやりと目にした。突然、天を突くビルの壁面が割れたかと思うと、金属の路面を疾走して行った。ふらつきながらも、フォーバルは周囲の驚くべき光景に興味を惹かれた。見渡す限り、植物はなく、水もなく、ただただ鈍い黒色金属があるだけだった。ただし、空気はあった。

彼らの前に一つの都市が姿を現した。フォーバルにとっては、神々の都市、あるいは巨人の都市のように見えた。その都市は優に五マイルは空中に伸びていた。アーチ、直方体、ピラミッドが織りなす異様な街並みは、まさに異星人の幾何学の産物だった。都市は何層も積み重なった構造で、幅は百マイルはあった。彼らが後にして来たビルと同様、究極的には中央タワーにつながっているようだった。

フォーバルは自分たちがどうやってここまで辿り着いたのか、よく分からなかった。だが彼の麻痺した精神は巨人の意志力によって強制的に正常化された。フォーバルは正気に戻った。彼をここまで運んだ巨人はどこかへ去って行った。彼は直径千フィートはある円形の大部屋にいた。頭上遥か高くにはドームがあった。天文学者の前は演壇のようになっており、そこに一体の怪物が立って――いや、座って――あるいは休息して――何とも表現しかねる状態で待ち構えていた。その怪物はこれまで見てきた同類よりも遥かに大きく、生きた液体金属でできた山のようだった。フォーバルは自分が権力者の面前に引き出されているのだと悟った。

13

金属製のサイクロップスは、人間が蟻を検分するようにフォーバルを検分した。冷たく、感情のない、理性的な眼差しが天文学者を舐めまわした。

そのものは音声を発しなかった。しかしフォーバルの意識の内側に、冷たい金属の山の頂上から直接的に質問が伝わってきた。

『お前は何と呼ばれている?』

フォーバルは口を開こうとした――だが言葉を発する前に、彼は相手が自分の思考を読み取ったことを察した。『フォーバル』と。

『わたしはガーボレッググ。惑星グザラーブティの統治者であり、全宇宙の支配者である』

『全宇宙の支配者ですって?』

『わたしとわたしの惑星は、お前たちの望遠鏡の視界が及ばない彼方からやって来た』

フォーバルは自分を生まれたての小鹿のように感じた。

『なぜわたしをここに呼び寄せたのですか?』

『お前の母星である地球に通告させるためだ。通告は次のとおり――お前たちが所持するラジウム原鉱の全てを、わたしが指定する地点に供出せよ。七日間の猶予を与える』

一ダースもの質問がフォーバルの口から飛び出した。彼は再び、自分がここでは一人前ではないことを感じた。

『なぜラジウム原鉱が欲しいのですか?』

『それは貴重な元素であり、この天体では欠乏しており、われわれのエネルギー源として有益だからだ』

『なぜ採鉱をするなら他の天体でやってくれないのですか?』

『すでにやっている。これまで発見した全ての世界でわれわれはラジウムを採掘してきた。そして、お前たちの世界を例外とする理由はない』

大宇宙の略奪者! 無力な惑星からラジウムを奪って回っているのだ! 宇宙規模の海賊行為だ!

『もし地球があなたの要求を拒否したら?』

14

ガーボレッググは壁際まで這って行き、ボタンの一つを押した。不可思議にも、謎の機構により、壁が消失し、巨大な銀色の円盤群と制御レバーの林が姿を現した。

『わたしの要求を拒否した場合、このような事態が発生する』

巨人は第一のレバーを倒した。円盤の一つが、フォーバルが金属製の都市で目にしたような巨大なタワーを映し出した。

ガーボレッググは測距儀のような調整レバーを回した。そして第三のレバーを倒すと、タワーに凄まじいエネルギーが集中し、稲妻のような放電が周囲四分の一マイルに飛び散った。巨人がさらに別のレバーを倒すと、第二の円盤がニューヨーク市を映し出した。

そして――フォーバルは何が起きるのか、固唾を呑んで待った。緊張した空気が流れ、神経が張り詰めた。天文学者の目は映像を凝視した。一体何が起きるのか?

突然それは起きた。

厖大なエネルギーの奔流が、太さ四分の一マイルはある巨大な青紫の稲妻となって生じ、ニューヨーク市の中心部を襲った。マンハッタンは薙ぎ払われた。そして奔流は消えた。

たったの十五秒ほどで世界最大の都市は灼熱地獄に姿を変えた。建築物は溶け、何百万もの人間が焼き殺された。

フォーバルは打ちのめされ、がっくりと膝を着いた。魂の無い、悪逆非道な連中に対する激しい嫌悪が湧き上がってきた。ひょっとすると――

『無駄だ。お前には何もできない』心を読んだ怪物が告げた。

『しかし、なぜそんな要求をするのですか? わたしを地球から連れ出したのと同じ方法で勝手にラジウムを持ち去れば良いのでは?』とフォーバルは質問した。

『お前が知っているオレンジ色の光線は、狭い範囲に対してのみ有効である。そのため、地球人は惑星全域に散らばったラジウム鉱石を採掘し、一カ所に集めなくてはならない。われわれはそうなってから転送を行う』

『なぜ無数にいる地球人の中からわたしを選んだのですか?』

『地球の政府に通告を伝えるには科学者が最適だと判断した。それがお前である理由は、こちらの探知機が最初に見つけた科学者だからに過ぎない』

「しかし、要求が叶った後は?」とフォーバル声に出して叫んだ。「その後はどうするつもりなのです?」

『われわれはこの宙域を去る』

『ラジウムを根こそぎ差し出すことは、死を意味するのですよ! 太陽系は滅茶苦茶で、天王星はすでに軌道を外れているし、土星もそうなりそうなのに!』

15

ガーボレッググは何も答えなかった。無感情で、冷たく、非人間的なこの怪物は一つや二つの世界が滅びることを何とも思っていないようだった。フォーバルは、グザラーブティの統治者が単に力を示すためだけに一つの都市を平然と破壊する様子をすでに目にした。要求を呑んだからと言って侵略者が行き掛けの駄賃に地球を破壊しない保証があるだろうか? だがフォーバルは自分が無力だと分かっていたし、地球が結局は暗黒星の要求に従うしかないことも分かっていた。

『お前がこの場に居られるのはあと二時間だ』と、フォーバルの思考の流れを断ち切るかのように暗黒星の統治者が告げた。『前半の間は、地球人について、私がお前に質問する。お前は何もかも包み隠さず答えなければならない。後半の間は、われわれに対するお前の理解を深めるべく、お前の質問に答えてやろう』

天文学者は再び異星人の侮りを感じた。この金属質の巨人にとって、地球人と接するのはちょっとした遊びのようなものなのだろう。だが選択の余地はなかった。彼はガーボレッググに地球での生活の一部始終を語った。人類の知識についても手短に述べた。科学の発達具合、軍隊や兵器の完成度、そして社会組織についても。

話し終えたフォーバルは、石器時代の人間が三十五世紀の一流科学者の前で感じるであろう恥ずかしさに捉われた。一方、暗黒星の統治者がどんな感情を抱いていたにしても、フォーバルには全く読み取れなかった。だがガーボレッググが地球人の文明を原始的なものに過ぎないと見なし、見下していることは明らかだと彼は思った。

続く四分の三時間ほどの間、無知蒙昧な生徒に対する講義のような雰囲気で、巨人は心象映像をフォーバルにどんどん送り込んだ。フォーバルは侵略者たちのことをいくぶん理解した。そして突然、宇宙の深淵から太陽系に迫る大火炎の映像を受信して恐怖した。

16

『お前の種族が熟知している太陽系は、無数にある恒星系の一つに過ぎない』とガーボレッググが言った。『この太陽系には、お前たちが知る限りでは九十二の元素が存在する。お前たちはスペクトルのことも、各種の光線や波動のことも知っている。物理法則で万物を理解しようと努力もしている。

だがお前たちの知識は一面的なものに過ぎない。一兆光年の空間の彼方、悠久の過去に起源を持つわれわれには別の尺度がある。お前たちが百万年を費やしても、同じ知識段階に至ることはない。地球人より遥かに古く偉大な種族であるわれわれは、長年の研究により、自由自在に恒星間を移動することや、天体を生成および破壊すること、そして天体を移動する技術を習得した。

われわれ本来の太陽系に、植物生命は存在しない。元素の数はおよそ八四二種から九六六種ある。地球人が水と呼ぶものも、生態系も存在しない。その代わりにエネルギー、力場、光線、波動が存在し、われわれにとっての食物となっている。お前たちが豚肉やジャガイモやパンで栄養を摂るのと同様である』

17

『お前たちの時間単位で言うと数兆年前――われわれにとっては数十世代昔のことに過ぎないが――われわれのオリジナルの太陽系のキュグプトンという巨大惑星に生命が発生した。それが我が種族であり、知性を備えた、変幻自在の金属体である。無限に近いエネルギーを持つわれわれは、ほぼ不老不死に近い。

しかし何事も永続はしない。キュグプトンには有用な金属と無用な金属があった。前者は後者に比べるとごく少なかった。キュグプトン自体がお前たちの太陽系より大きく、直径は約四十億マイルあった。われわれの祖先は、キュグプトンが徐々に死んでいくことに気づいていた。われわれの生命維持に不可欠な元素であるシュタールレーが減少傾向にあったからだ。しかし祖先たちは自分たちの太陽系内に手を伸ばす力をすでに身に付けていた。お前たちには想像も付かない技術を駆使し、星々の間の引力や斥力を活用した宇宙船で系内の隅々まで探検した。

キュグプトンの金属生命が成し遂げた技術的偉業に比べれば、お前たち地球人の橋梁や鉱山は虫けらの努力に過ぎない。われわれの祖先はキュグプトンの表層から中心部に至るまで全てのシュタールレー鉱石を採掘し尽くした。その後、巨大な牽引光線発生装置を開発して他の天体から物体を引き寄せられるようになった。この装置は原子力投影機、エネルギー吸収機、重力相殺機、空間調整機、その他もろもろの機器の組み合わせで実現された。

採掘され、牽引光線を照射されたシュタールレー鉱石は揮発して宇宙空間を光線のように直進する。そして受信側で再び固形化する。お前たちの時間感覚で例えると十年ほどの期間で、われわれの祖先はキュグプトンのシュタールレーを一原子も残さず採り尽くした。そうなってから、天空に巨大な人工世界が作られた。それが今お前が立っている新惑星グザラーブティである』

18

『グザラーブティは、ただの均一な金属の固まりではない。内部に部屋や廊下や倉庫があり、トンネルが表面から表面へと走っている。われわれは必要な設備を全て盛り込んだ。実験室も貯蔵庫も、無数の発電室も、エネルギー蓄電室も、ありとあらゆる機械装置がそろっている。

準備が整った時、われわれや宇宙船や転送装置で必要物資を母星から人工惑星へ全て運んだ。作業が終わると、われわれはもはや用済みになった巨大惑星キュグプトンを滅びるに任せて、グザラーブティで宇宙へと漕ぎ出した。

だがそもそもわれわれの太陽系そのものが、信じられないほど齢を取っていた。お前たちの若い大洋がまだガス状の星雲だったころ、すでに成熟していた。お前たちの惑星が太陽と別れ、灼熱する岩の固まりとして成立したころ、われわれの太陽系はすでに衰微の道を辿っていた。地球で、沸騰する海と大陸の区別が付き始めたころには、われわれの太陽系は寿命を迎えていた。お前たちの単位で百万年ほどかけて、われわれはグザラーブティで銀河系内を巡り、あらゆる資源とエネルギーを採り尽くした。われわれが後にした恒星系は、みな何の価値もない燃えカス、何の生命もなく、エネルギーも輻射もない死の世界になった。

光がまだ届いていないのでお前たちはまだ気づいていないが、無数の恒星系がわれわれの活動により暗黒の深淵に沈んでいる。われわれの採鉱活動は加速している。その目的は、われわれの惑星を避けがたい死から遠ざけるためだ。われわれは全宇宙で最も壮大な賭けを行った』

19

『まずわれわれは惑星を旋回させ、目的とする方向の反対側に向けた。そして牽引光線で無数の星々を引き寄せた。徐々に光線のパワーを上げてゆき、フルパワーにした。こうしてグザラーブティを絶え間なく加速させた。そして、星々が間近になると今度は反発光線に切り替えて全力運転をした。

われわれの初速は秒速二十四マイルに過ぎなかった。元の太陽系内の半ばを横切るころには、光速度――すなわち秒速十八万六千マイルに達した。そして太陽系を離れる時には毎秒十六億マイルで猛進していた。これほどの速度をもってしても、お前たちの太陽系に到達するには何年もの時間を要した。もしこのような猛スピードで小惑星にでも衝突していれば、われわれと言えども白熱し、蒸発し、消滅していただろう。だがわれわれの天体力学は精緻を極めており、天文学者の予想と相違する出来事は何も起こらなかった。

果てしない恒星間空間からお前たちの太陽系に入った時、われわれは切望していたものを発見した。若い太陽系だ。惑星がいくつもあり、特に、ラジウム鉱石に富んだ冷涼な惑星があった。われわれが求めているエネルギーを補充するのに役立つ元素は、お前たちの太陽系内だとこれしかない。地球以外の惑星からはすでに大半のラジウムは獲得した。残るのはお前の惑星だけだ。次の太陽系に行く前に、全てをもらう。グザラーブティはどこの太陽系にも属さない惑星だ。かつての母星のような理想の天体を見つけるか、さもなくばグザラーブティが崩壊してわれわれが死に絶えるまで、われわれは宇宙を放浪し、略奪を続けるだろう』

20

『われわれにとって、地球人を一掃して自らの手で採鉱を行うことは容易である。しかしそれはエネルギーの浪費に過ぎない。お前たちがわれわれに抵抗できないことは分かっている。また、お前たちの生命への渇望が、他の知的生命体と同様に激しく燃えており、自らの命を守るためにはどんなことでもすることは分かっている。それゆえにわれわれはお前たちを働かせ、エネルギーの節約を図るものである。その後お前たちがどうなるかは、われわれの関知するところではない。

お前が観測した七つの新しい恒星は、この天体を減速させるための緩衝材として使用した。反発光線を一つの天体に集中した場合、その天体は必然的に液状化もしくはガス化する。どちらになるかは諸条件による。海王星はグザラーブティの質量が生み出す自然の引力によって太陽系から弾き出された。お前が怪光線と呼んでいるものは様々なエネルギーの流れである。例えば太陽に向けた光線は熱、光、電気を吸い取っており、将来的に活用するために貯蔵に回している。

お前に照射されたオレンジ色の光線はわれわれの輝かしい技術的成果の一つだ。その作用はお前たちが硫黄鉱山で使っている複動ポンプ――二重になったパイプのうち太い方を通じて熱水が強制的に送り込まれ、その反作用で細い方のパイプから硫黄が吸い出される――に似ている。外側の分解光線が物体を瞬時に分解し、粒子になった物体は光線の中心を通って発信機側に戻る。そしてお前が意識を取り戻した時のように、ディスク上に再構築されるのだ。

さて、そろそろ時間だ。限られた時間でわれわれの全てを説明することはできないし、できたとしてもお前には理解できないだろう』

そしてガーボレッググは恐るべき利己主義で自慢した。

『この制御盤はグザラーブティの全てを統括している。これ一つでグザラーブティの全機構を操作することができる』

フォーバルはやけくそで尋ねた。『このレバーは何を制御するものなんですか?』

21

グザラーブティの統治者から細い金属の触手が制御盤に伸びた。

『この部分は、お前が最初に目にした研究所の装置と同じだ――だがこの情報を利用できると考えるな。お前はわれわれの通告を伝えるためにあと十分で地球に転送される。それまでの間、お前の一挙手一投足は監視され、不逞な行動をする機会は与えられない。

この一本目のレバーは牽引光線を制御するものだ。二本目は反発光線の制御レバーだ。三番目のものは転送光線を制御するダイヤルだ。四番目は先ほどニューヨーク市を破壊した電撃のスイッチだ。その次は、お前がまだ動作を見ていない装置のスイッチである。これを押すと、グザラーブティ全体にクランゴール波が送出される。クランゴール波は、原子一つ一つに作用し、物体を縮小する。シュタールレー合金であろうと何だろうと、原子内は大半が空虚であり、その間隔を圧縮することで縮小を実現するのだ。理論上、グザラーブティは質量を保持したまま数分の一のサイズに圧縮されるはずだ。

そして次のレバーはこの部屋と、お前が最初に具現化した研究所の間で物質転送を行うためのものだ。実現方法は異なるが、物体の分解と再構築を行うという原理はオレンジ色の光線と同じである』

22

最初の怪物が自分を円盤に乗せて何かしようとしたのは、この装置でこの部屋に転送しようとしたのだとフォーバルは気づいた。

『私をこの装置で転送できなかったのはどうしてですか?』とフォーバルは質問した。

『お前を構成する元素がこの太陽系に特有なものだからだ』とガーボレッググが答えた。『実際にやってみなければ、新元素がどのような法則に従うのか知ることはできない』

ガーボレッググの身振りに苛立ちが感じられた。

『われわれの機械装置には汎用的な設計のものと、そうでないものがある。例えばオレンジの転送光線は前者であり、お前を地球上から拾い上げた。だがここにある近距離用の転送装置は後者である。完全にシュタールレー合金で構築されているこの惑星上では、お前の肉体を構成する元素も、お前の肉体の物理的性質も、われわれの想定とは異質である。そのためお前の肉体は転送されなかった』

金属製の怪物が制御盤を手早く操作した。するとフォーバルを捕獲した個体、もしくは同じくらいの体格の個体が部屋に入ってきた。

『お前を地球に送り返す』とガーボレッググの思考が送られてきた。『われわれは、地球人が指示に従うかどうか、星間望遠鏡で常に監視している。地球全体が従わない限り、七日後に地球を抹消する』

無感情な怪物はフォーバルの怒りを無視して去って行った。もう一体の怪物がフォーバルをつまみ上げ、再び研究所へと向かった。彼はそこから地球に送り返されるのである。

第三章 崩壊

23

猶予は七日間しかない! だがフォーバルに本当に残された時間は十分もなかった。何か手を打つならこの天体上でやるしかない。いったんグザラーブティを離れれば、地球が全力を結集しても反撃できる見込みはないだろう。しかし、仮に十分ではなく十日間あろうと、たった一人で何ができるだろうか?

捕獲者たちは実に傲慢だった。猫がネズミに対してするように自分をもてあそんでいるとフォーバルは感じた。最大の問題は読心能力だった。敵はすでに充分な英語を学習していた。

フォーバルの心の奥底からふとしたアイディアが湧き出した。何十年も昔、学校で何を学んだ? ホメロスの『オデュッセイア』、そしてプルタルコス……。錆びついた記憶の片隅から忘れかけていた言葉が浮かび上がってきた。彼はこれからやろうとしていることを頭から追い出し、ギリシア語で頭を埋め尽くそうと全力を尽くした。

フォーバルは捕獲者が困惑しているのを感じた。さらに追い打ちをかけようと、彼は古代イギリスの子守唄に頭を切り替えた。捕獲者から伝わって来る嫌悪に、フォーバルは笑い出しそうになった。フォーバルは声を出して大笑いすることもできたが、そうはせずにギリシア語に戻った。

24

天文学者と巨人はすでに山のように高い巨大都市を遥か後にしていた。彼らはグザラーブティの黒い地表を弾丸のように疾走していた。二・三分もすれば目的の研究室に着いてしまうだろう。そうなれば永久に手遅れだ。フォーバルの集中力は、異星人が理解できないギリシア語の奔流を頭の中に産み出した。彼はチャンスを待っていた。伸るか反るかの大博打に出るチャンスを。アイディアはすでに閃いていた。

彼らは目的地に到着した。巨大なドアがきらめく霞になって空中に溶け去った。金属の巨人はフォーバルをつまんだまま、スピードを落とさずに戸口を通り抜けた。

フォーバルの手はポケットに入れたものを外側から撫でた。うまく動作するだろうか? 成功するだろうか?

戸口をくぐった巨人は広大なフロアを横切り、中央タワーを越え、最初に見た制御盤へと向かった。

極限状態のフォーバルの精神は、紫色のエネルギーの奔流が天空から降り注ぎ、研究所の天井を突き破って捕獲者の背後に打ち寄せる心像を作り出した。恐るべき死のイメージを受信した捕獲者は稲妻に打たれたかのように回転し、長い触手を身体から突き出し、そして地球人を地面に落とした。

フォーバルは弾かれたように駆けだした。そしてポケットに手を入れ、光沢を放つ物体を取り出して、十ヤードほど離れた制御盤の五番目のレバーに全力で投擲した。フォーバルのごちゃごちゃした鍵束は、不格好な飛翔体となって空中を突き進んだ。そして狙いを違わず目的のレバーにぶつかって金属音を立てた。

グザラーブティ人が慌てて触手を伸ばした。しなやかな金属の触手の束が天文学者に向かって蛇の群れのように突き進んだ。

だがその二・三秒のうちに周囲は大惨事になった。五番目のレバーが倒れるとすぐに甲高い音が鳴り響き、辺りを圧倒した。そして足元では地割れが起こり始めた。全ての物体は身震いし、溶けてゆき、不気味な素早い動きで縮んでいった。天高くそびえていた天井が間近まで降りてきた。遠くにあった壁が内側に迫ってきた。そして金属質の巨人たちは破れたゴム風船のように小さくなっていった。

25

フォーバルは触手を避けて飛び下がった。迅速な反射行動と、巨人がかなり小さくなっていたことが彼の命を救った。フォーバルはいつしか大声で叫んでいた。今や、この惑星全体が崩壊しつつあった。これが、彼が狙っていた唯一のチャンス、一発逆転の賭けだった。

縮みつつある研究所のそこかしこから、怪物どもがフォーバルに殺到して来た。だいぶ小さくなった捕獲者が一本の触手を制御盤に伸ばした。だがそれを予期していたフォーバルは制御盤に重い棒材を打ち付け、修理しないと使えないようにした。元は百フィートもあった巨人たちは今や地球人と同じくらいの大きさになっていた。とは言え、仕事の手を止めて次から次へと駆け付けてくるのは脅威だった。

天文学者フォーバルは研究所での悪夢のような格闘を生涯忘れることはなかった。何もかもが矢継ぎ早に起きたので、彼は反射的に対応するのが精いっぱいだった。グザラーブティ人たちの鞭のようにしなる触手攻撃から半ダースほど身をかわし、数秒間息を継ぐことができた。人工惑星グザラーブティは苦悶のうなり声を上げ、そしてそれは引き裂かれるような悲鳴に変わった。フォーバルの心肺は激しい運動に耐えかねていた。彼は何度も何度も金属の触手から逃れた。今や、怪物は身長一フィートほどに縮んでいた。巨大だった凝縮器やチューブ、巨人用の機械類も相応に縮んで、今やピグミーの研究所のようだった。天井はまだまだ下がりつつあった。

しかしフォーバルはとうとう追い詰められた。彼は一フィートほどのグザラーブティ人に取り囲まれた。包囲が完成すると、最初の個体が一ダースほどの触手をフォーバルに投げかけた。フォーバルは全くの丸腰だった。制御盤から離れる際の狂気じみた格闘のどさくさで、棒材を取り落としたからである。彼は自分が身動きが取れなくなったことに気づいた。このままでは数分もしないうちに天井に押しつぶされてしまう。

26

切羽詰まったフォーバルは原始的な本能のままに、目の前にいるずんぐりとした怪物を渾身の力で蹴りつけた。怪物は打撃を受け流そうとしたが、果たせなかった。グザラーブティ人はフォーバルの靴の下で潰れてぴくぴくと震える小片になり、そして静かになった。侵略者が不死身ではないことを悟ったフォーバルは、手近の敵に飛びかかっては踏みつけていった。足の下で、小怪物どもは生命のない金属のパルプ状のかたまりと化していった。

天文学者は乱闘の輪を逃れ、制御盤の方に突進した。一瞥すると、天井はすでに五・六ヤードの高さにまで迫っていた。フォーバルは小さなレバーやダイヤルを慌ただしく操作した。反発光線――フルパワー。牽引光線――フルパワー。そして棒材を再び拾い上げ、制御盤をめちゃくちゃに打ち壊した。彼は人工惑星がカタパルトに弾かれたかのように宇宙の果てへと投げ出されるのを感じた。

研究所の天井はもはや彼の頭上一フィートばかりにあった。フォーバルは反転し、一ダースほどの小さな怪物を踏みつぶし、今や直径数インチにまで小さくなった転送装置の円盤に飛び乗った。前かがみになり、何とかバランスを取りながら、彼は小さなスイッチを押すことに何とか成功した。オレンジ色の光が彼を包み、急激なめまいと吐き気、そして痛みが彼を襲った。フォーバルは底なしの宇宙空間を落ちて行くような感覚を覚えた……

彼は小さなスイッチを押すことに何とか成功した。

27

疲労困憊でほとんど身動きもままならないフォーバルは、意識を取り戻した。十一月のインドの空気は昼間でも少し冷たかった。周囲には明るい陽射しが降り注いでいた。目を上げると、太陽は昔のとおり燦然と輝いていた。遠くからは鐘や太鼓で人々が馬鹿騒ぎをする音が聞こえてきた。やがて彼は、グザラーブティの発する光線が天空から消えていることにぼんやりと気づいた。

よろめきながら彼は自分の観測所に向かった。疲れ切った手足で階段を上り、二時間前に暗黒星に照準を合わせておいた望遠鏡ににじり寄った。震えながら彼は接眼レンズを覗いた。

暗黒星は無くなっていた。宇宙の深淵のどこかへ、未知の空域へ、引力と斥力の二重の効果が生み出す恐るべき加速度で暴走しているに違いなかった。

深い深い眠りに落ちた天文学者フォーバルの口から、満足な溜息がもれた。後になって彼は太陽系の全天体が新しい平衡状態に落ち着いていく現象や、地球に訪れる大寒波、侵略者がもたらした永続的な変化や、そしてオリオン座における新星の発見――これは金属製の人工惑星グザラーブティの終焉を意味するものと推測された――を知ることになる。

だがそれは先のことだ。今の彼が求めているのは、丸一日の、夢も見ない深いまどろみだった。

終わり

訳注:挿絵、表紙絵はH・W・ウェッソ (H. W. Wesso) 画。cf.isfdb