The Barbarians by Tom Godwin

- 初出:イフ 1955年12月号

- →電子化:Project Gutenberg 2019年05月06日

- →和訳(公開者による):この文書 2019年5月12日~2019年5月21日

本作が掲載されたイフ誌(1955年12月号)の表紙。ケリー・フリース画。

『宇宙船に乗った野蛮人』トム・ゴドウィン著

その死刑判決はタルナール星の閑静な日常を乱した。

だが、そうせざるを得なかったのだ。地球人という生き物はこの惑星にとってあまりにも危険な存在だった……

1

タルナール星の最高行政官タル=カランスは、書類を見て溜め息をつき、それを気送管に送り込んだ。これにより、地球船からもたらされたテープやレコードに関して180日間かけた研究結果は役目を終え、その日行われる

すなわち、地球人どもは有罪であり、タルナール星に再び日が昇る前に処刑されることが決まったのである。

タル=カランスは、幅の広い窓に歩み寄った。窓は日光の暖かさを検知して自動的に開いていた。彼は窓の外に広がる都市を眺めた。この都市も昔は名前を持っており、歴史の本やテープには記録されていたが、この五万年間はただ“都市”と呼ばれていた。“都市”は他の全ての都市を統べる都市であり、タルナール文明の中心地であった。建物は美しく、庭園には花が咲き、公園の景観は見事だった。五百世紀に渡り、学問と永世平和の中心地として栄えていた。

穏やかな夏の風はラナ樹の花の甘い香りを運んだ。風や音――せわしない騒音ではなく静かなざわめき――が都市に行き渡るのはいつものことだった。平和が五万年続いていた。平和と、悠揚たる静寂が。それが“都市”の日常だった。これまでの最高行政官は“都市”の安寧を保持する能力を買われ、選ばれた。タル=カランスもそうだった。

彼は窓に背を向けて机に戻り、ぴかぴかに輝く金属製の天板を撫でた。ここに置かれて三万年以上を経ているにも関わらず、

タルナール星の平和やライフスタイルを破壊されないためには、地球人は死なねばならなかった。彼らは若い種族だった。彼らが洞窟から出て来た時、最高行政官の机はすでに一万五千年を経ていたほどだ。彼らは未熟で、危険な種族だった。彼らはたったの三百年前に種族内での戦争を経験していた。三百年と言えば、タルナール星人の寿命の約三倍程度に過ぎない。対して、タルナール星人が最後に戦争をしたのは六百世代も昔のことだった。

これほど若い種族が程度の高い文化を有しているわけがなかった。地球人は――タル=カランスは適切な表現を探した――宇宙船に乗った野蛮人だった。彼らはタルナール星人のような優雅さや賢明さを欠いていた。彼らのやることは予測が付かず、危険だった。そのことは地球の歴史書にも見ることができたし、タルナール星人が捕らえた二人の地球人を見ても明らかだった。

最高行政官が机の端に並んだたくさんのボタンのうち一つを押すと、立体映像が出現した。180日前、地球人の船がタルナール星に着陸した時の映像である。

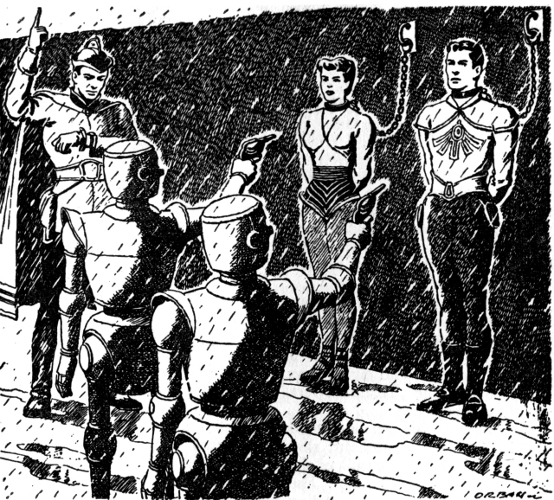

地球人の宇宙船は行政府の裏に立っていた。日光で銀色に輝く機体は、巨大なビルと比べるとスリムで優雅に見えた。地球人はタラップを下りて来た。男の右手首と女の左手首は鎖で繋がっていた。男女の後には、二本腕で無表情な金属製ロボットが続いた。四本腕のタルナール星人の衛兵がタラップの下に立ち、地球人を逮捕すべくで待ち構えていた。

地球人は用心深く衛兵に近づいた。その様子を見て、彼は昔のフィルムで見たヴェンダール星の海岸オオカミを連想した。彼らの歩き方は、ウォーキングをたしなむタルナール星人の洗練された動きとは違い、何か未知のエネルギーを体内に抑え込んでいるかのように見えた。男の顔は痩せて険しく、黒い目は燧石のように不可解な光を放っていた。女の方は、衛兵たちを全く取るに足らないと思っているかのように無頓着だった。それに対して、タルナール星人の衛兵たちは厳めしいと言うより生気が無く見えた。

地球人の男が衛兵を見る目には敵意があった。少しでも弱みを見せれば衛兵に襲い掛かって武器を奪い取りかねない気配だった。そして女の地球人は――彼女はどうするつもりだろうか? 海岸オオカミの雌が雄を助けるように、突進して来るのだろうか。

タル=カランスは映像を切った。知的生物を処刑することを考えると、若干の罪悪感を覚えた。地球人は生きており、知覚と知能を有している。ただ文明度が低いだけだ。彼らがもっと異質でおぞましい外見――むくんだ身体で、たくさんの脚を持った昆虫のような外見をしていれば良かったのに、と最高行政官は思った。地球人の死が罪悪感をもたらすのは、彼らが全くもってタルナール星人に似ているからだ。

全くもって?

彼は首を振った。そうとは言えない。彼我の類似点は表面的な見た目だけ――その見た目にしても、近くでよく見るとそこまでは似てはいなかった。その肉体には暴力性が潜んでいた。地球人はタルナール星人とはだいぶ違っていた。その違いは五万年の歴史の違いだった。蛮性と、偉大にして平和な文明の違いだった。

最高行政官タル=カランスは再び“都市”を眺め、その柔らかなざわめきを聞いた。何百世紀もの間、“都市”では争いも暴力もあったためしがなかった。だが野蛮人どもがやって来たらどうなるだろう。二人だけならともかく、何千人もやって来たら? 彼らは何をしでかすだろうか?

地球人の有害さを考えると、その男女を処刑することに良心の呵責を覚えるのは無意味だと、彼は自分に言い聞かせた。

彼らが“都市”で暮らし、タルナール星人に悪影響を及ぼすことは許されざることだった。

2

ボブ・ランドールが広い座席上で少し身動きすると、彼とヴァージニアを繋いだ鎖がガチャガチャと金属音を鳴らした。その音は静かな室内ではやけにうるさく鳴り響いた。

ヴァージニアがボブの方に顔を向けると、その拍子に彼女の黒髪がボブの頬を撫でた。彼女は横と後に立っている四人の衛兵に聞こえないようにささやいた。

「これでほぼ終わりね?」

ボブがうなずくと、ヴァージニアは前方の五つの席に座っている五人の判事に再び注意を戻した。そのうち中央の席に着いた白髪の人物が進行を担当しており、名前はヴォール=ダーガルであることをボブは知っていた。彼の知識は目と耳で直接得られたものに限られていたので、残り四人の名前は知らなかったし、彼らが判事であることも、これが裁判であることもよく分かっていなかった。タルナール星人は特にそのことを告知しなかったのである。

ヴォール=ダーガルは彼らに話しかけた。

「手短に言うと、事実は次の通りである。君たち二人は、自らを地球から出発した科学調査隊であり、銀河誕生に関係するデータを収集するために銀河の中心方向を目指していたと主張している。君たちの船は二人乗りであり、同様の船が複数台、同様の任務に就いている。これら小型探査船による航宙はどれだけの期間を要するか予測がつかないため、君たちの政府は互いに耐えられる可能性の高い組み合わせとして男女のペアを選んだ」

要所要所でヴァージニアの頬が引きつりを見せたが、彼女は穏やかな微笑みを保った。

「そして君たちはこの太陽系に到達して」とヴォール=ダーゲルは続けた。「本星の姉妹惑星であるヴェンダール星をかすめた。君たちはヴェンダール星の手前でわれわれの巡視艇と遭遇し、砲撃を受けた。君たちは危険から逃げずに、流星粉砕装置のタイト・ビームを使って巡視艇を破壊した」

ヴォール=ダーガルはいったん話を止め、相手の言葉を待った。ボブが言った。

「こちらの機器により、巡視艇が無人機であることが分かったからです。有機物や生命反応は検知されませんでした。また直近の惑星――ヴェンダール星、ですか――では鉱山と工場が稼働しているものの、ごく小型の生物を除けば有機生命体は存在しないことを検知しました。こちらの知識では、機械が自発的に工場を作ったり仲間を生産することはあり得ません。そのためわたしたちはヴェンダール星を、住人が絶滅した世界であり、残されたロボットが過去の命令に従っているものだと判断したわけです」

「だからと言って、故意に巡視艇を破壊したと?」

「そうです。たかが機械……自動機械ですから。それに、とうの昔に滅んだ種族を守っているに過ぎないと思ったのです。わたしたちはその種族の謎を解きたいと意図していました」

ヴォール=ダーガルと他の判事たちは、納得はしたが意見は変えなかった。ヴォール=ダーガルが言った。

「君たちはヴェンダール星に近づくまでに、少なくとも三隻の巡視艇と遭遇した。引き続きの戦闘で、君たちはその内の一台をひどく損傷させた。最終的に巡洋艦の

「そのとおりです」とボブ。

「つまるところ、君たちは意図的にタルナール星の領空に侵入し、タルナール星の宇宙船舶を意図的に破壊し、阻止する者が無ければヴェンダール星に着陸していたに違いない。

有罪であることは物証からも証言からも明らかだ。何か言い足りないことがあるかね?」

「ありません」とボブが答えた。

ターナー星人たちの中にも、処刑を避けるべき酌量の余地があると言い出すものはいなかった。

「その有罪性は当初から明らかであるが」とヴォール=ダーガルは言った。「われわれは180日を費やし、君たちの船にあった書物やテープを研究した。その結果、君たちの歴史や文明の形態は看過しがたいものであることが分かった」

ヴァージニアがその手を夫の腕に伸ばすと、鎖がチャリンと音を立てた。彼女は夫を一瞥して言った。「さあ、来るわよ!」

ヴォール=ダーガルは地球人に宣告した。

「明朝、33時12分に、君たち二人はロボット部隊により銃殺刑に処される」

ヴァージニアは息を呑み、ボブの腕をぎゅっと握った。だが彼女が表した感情はそれだけで、その目はヴォール=ダーガルに対して何の揺らぎも見せなかった。

ヴォール=ダーガルはヴァージニアを無視してその後ろの衛兵に命令した。「彼らを牢に戻してくれ」

衛兵は新たな手錠を出し、二人の腕を身体の後で拘束した。衛兵と地球人は部屋を横切り、ドアから出て行った。

日が沈みつつあった。太陽はすでに低い雲の陰に隠れていた。ボブは、処刑の時刻として示された「33時12分」まで地球の時間にしてどのくらいあるのか、時計を見ながら考えた。

3

タル=カランスは開いた窓のそばに立ち、衛兵たちが地球人を牢に戻すのを眺めた。別の衛兵たち――ロボットもタルナール星人もどちらもいた――が監獄のビルの内外に夜間も配置され、脱走を警戒した。そして、万が一にも地球人が牢を破って宇宙船にまで行き着いた場合に備え、その周りを更なるロボット兵が警備した。

もしも彼らが離陸できたとしても、地球人の宇宙船はあまりにも小さく、タルナールの宇宙巡洋艦に勝てるとは思えなかった。とは言え地球船の流星粉砕装置は精巧で、装置が発するタイト・ビームは侮れなかった。

タルナールの宇宙巡洋艦はなぜ同じ兵器を積んでいないのか? 彼らも流星粉砕装置は装備しており、地球のものと同程度の性能であるから、転用すれば恐るべき兵器になり得るはずだった。なぜ誰もそのことを思いつかなかったのだろうか。なぜ五万年もの間、宇宙巡洋艦は

地球人は他にどんな兵器を持っているのだろうか。小さな探査船がタルナールの宇宙巡洋艦に善戦できるなら、彼らの軍艦はどれだけ強力なのだろうか?

地球人捕虜を地球に返してタルナール星のことをしゃべられるわけには行かない。かと言ってもタルナール星の監獄で一生飼い殺しにするわけにも行かない。地球へと逃げ帰ってしまうか、あるいは地球に通信を送ってしまう危険性がいつまでも残るからだ。タルナール星のロボット艦隊は地球艦隊の攻撃には耐え切れないだろう。“都市”の静寂と安寧が破滅を迎えるのは火を見るより明らかだった。

ゴムで覆われた金属の足が立てる足音が遠方から聞こえた。最高行政官がそちらを見ると、六体のロボットが地球船の警備に加わったところだった。船は行政府ビルからさほど遠くなく、彼の目――七十歳になった今も曇っていなかった――には“

猫とは――彼は地球の書物で読んだ定義を思い出した――食肉目の捕食動物で、隠密性と俊敏性に優れており、怒ると獰猛になる……

4

ロボットが、牢のドアの下部にある差し入れ口から、食事の載ったプラスチックのお盆を無造作に押し入れ、廊下を歩み去っていった。ヴァージニアは窓の外に視線を戻した。“猫号”の輪郭は暗闇に溶け込みつつあった。

「最後の晩餐ね、ボブ」と彼女は言った。「食べて、飲んで、楽しく過ごしましょう」

ボブはドアに近づいて食物を引き入れた。外を確認すると、左手の突き当りにロボット三体とタルナール星人が二人、右手にも同じ人数がいた。ヴァージニアが近寄って来て言った。「朝までに逃げ出せる見込みはなさそうね?」

「そうだな」と答えながら彼はお盆を持ち上げた。「論外だね」

彼は部屋の中央にある小さなテーブルにお盆を置いた。妻が向かい側に座り、過去半年の間そうしてきたように、二人は食事を始めた。だがヴァージニアはプラスチックのスプーンをいじるばかりで、食物を口に入れようとしなかった。

「やつらはどうして銃殺なんて方法を思いついたかしら?」彼女は問いを発した。「これほどの超文明の星なら、花の香りがする苦しくない毒ガスだとか、そういう方法があるはずなのに」

「三百年前、地球で最後の戦争があったころ、スパイは銃殺になるのが定番だった」とボブが答え、かすかに苦笑いした。「タルナール星人はぼくらをスパイと見なしているから、その伝統に従ってくれたんじゃないかな」

「ありがたいことね。部屋に閉じ込められたまま死ぬより、広いところで死ぬ方が良いわ」とヴァージニアはお盆の縁をいじりながら言った。「ねえボブ、あいつらはわたしたちに一度も『なぜ』と尋ねなかったわね。何も聞かず、選択肢も示さなかった。わたしたちはやつらの無人船とロボットを壊しただけで、生身のタルナール星人は一人も傷つけてないというのに!」

「ぼくらは、やつらの防衛網を破り、その安全神話を揺るがしたのさ。やつらは地球からの攻撃を恐れている。そう思うね」

「やつらはわたしたちに何も聞かなかった」と彼女は繰り返した。「まるで獣を扱っているみたいに」

「いやそこまでではないよ」とボブ。「彼らは地球人の社会的進化度を下に見ているだけさ」

彼は、脱走の機会があれば肉体が力を発揮できるように食物を無理に呑み込んだ。だが彼の心は、そんな機会は訪れないだろうと確信しており、暗く沈んでいた。

「少しでも食べたほうがいいよ、ジニー」とボブは言った。

彼女は何とか食べようとした。だがほんの二・三口しか食べられなかった。

「お腹が空いてないみたい。今はまだ」と彼女は言い、窓の方を一瞥した。暗闇で“猫号”はほとんど見えなくなっていた。「夜明けまでどのくらいあるの? ボブ」

彼は時計を見て答えた。「約七時間だ」

「たった七時間?」ヴァージニアの声には物足りなさがにじみ出ていた。「夜がそんなに短いなんて、これまで思ったこともなかったわ」

5

タル=カランスに要求された資料を机に置いて、ロボットは引き下がった。地球船から押収したレコードとテープである。タル=カランスは疲れたため息をつき、最初のテープを映写機に入れた。この胸のわだかまりは何だろう、自分が地球船の資料に答えを求めているのはなぜだろうと考えながら。徹夜仕事になるだろうが、すでに知っている以上のことが分かるとはほとんど期待していなかった。タルナール星の安全は脅かされており、ロボット艦隊への信頼は幻想なのだ。

映写機を回す前に、彼は娘に電話をかけた。

スラールナの映像が現れた。彼女はソファに寝そべり、ロボット二体に爪を手入れさせていた。父の映像に気づくと、彼女はロボットを下がらせ、起き上がった。

「あら、お父様?」と彼女は言った。

娘はタル=カランスが話し出すのを待っていた。彼女の灰色の目は父親に向かって大きく見開かれ、その漆黒の巻き毛は、若く繊細で美しい顔を飾っていた。娘の顔を見て、タル=カランスは自分がどうあるべきかを改めて思い出した。より円熟し、より強く……

彼は自分の娘が地球人の女を思い出させることに気づいて、少なからずぎょっとした。スラールナが28歳なのに対して地球人の女は21歳だったが、後者の方が大人びて見えた。二人とも目は灰色、髪は黒の巻き毛、顎の線も唇もよく似ていた。

だが類似は表面的なものに過ぎなかった。スラールナの美には優雅さと物柔らかさがあった。それは五万年の時を経た文明のたまものだった。蛮人の娘の表面的な美は、動物的な生命力と潜在的な暴力性を隠しているのだ……

「どうしたの? お父様」と娘が慎重な声色で質問した。

「今夜は劇場に行くのかね?」

「ええ。今夜の劇はドリット=ソーンの脚本で、ほとんど古典に匹敵するくらいの出来だと言われてるのよ。でもお父様、なぜそれを?」

「今夜は遅くまで仕事をすると、伝えようと思ってな。朝まで帰らないかもしれない」

「ロボットに任せられないの?」

「無理だ。自分でやらなくては」

「それって二人の異星人の件なの?」

「そうだ」

娘の顔に心配の色がかすかに浮かび、素早く消えた。娘はしわの痕跡を消そうとするかのように細い指で額を撫でてから言った。「けどその心配も、今夜で終わりになるわね? 地球人が逃げ出して“都市”に潜り込んだらと思うと、怖くて仕方がなかったわ。ねえお父様、やつらは脱走できないでしょうね?」

「うむ。脱走の可能性は皆無だ」と彼は言った。「おまえは予定通りに過ごしなさい。劇が終わったらすぐ家に帰るんだろうね?」

「すぐにではありませんわ。劇のあと、キンがダンスに連れて行ってくれるんです」

「例の場所――古典ダンスの復興をやっているところかな?」

「いいえ。最近あそこに行く者はいません。古典ダンスはやっぱり退屈ですもの。行くのは現代ダンスよ。古典と違ってゆっくりとした、優雅なダンスよ」

「よろしい」とタル=カランスは話を切り上げた。「楽しんでおいで」

「はいお父様」

スラールナは電話を切り、ソファに深くもたれかかって目を閉じた。タル=カランスは席に座り、映写機のスイッチを入れる前に娘との会話を少しの間反芻した。彼の心中では、タルナール星に迫るもう一つの危機の存在が形を成しつつあった。

6

ヴァージニアは手をかざして窓の外を眺めた。「ここから見ると、明かりは点いているけど街路には全然人がいない。ロボットがちらほらいるだけ。この都市の人間は全員寝ているに違いないわ」

「毎晩のことさ」とボブ。「早く寝て、遅く起きる。おかしな種族だよ。何が楽しくて生きているんだろう。でも、今夜ばかりはやつらを見習うべきだよ。つまり、休息することさ」

彼女は窓から向き直って言った。「眠くないわ。ずっと考えていたんだけど、何とかして

「朝になって、やつらが牢を開ける時までチャンスはないね。だから今のうちに少しでも眠っておこう」

「分かったわ、ボブ」彼女は簡易ベッドに腰かけ、夫に寄り添った。「今は何時……時間はどれだけ残ってるかしら?」

「残り約三時間だ」

ヴァージニアは夫に頭をもたせかけ、夫は妻の身体に腕を回した。「少し疲れて来たみたい。でも眠りに落ちたくないの」

「分かったよ、ジニー」

「運が良ければ、三時間後に逃げ出せる。運が悪ければそこでお終い。わたしは最後の三時間を無駄にしたくないの」

7

タル=カランスは再び窓際に立ち、“都市”を眺めた。“都市”は夜明け前の暗闇の中でまだ眠っていた。どれだけの市民が眠っているのだろうか? 最盛期には“都市”の人口は三百万だった。だが調査の度に人口は減っていることが判明していた。五年前の調査では百万人に過ぎず、家屋の約三分の二が空き家で、ロボットに保守されていた。

どこをどう間違ったのだろうか? そして、こうなる前に問題に気づいた者は誰もいなかったのだろうか?

彼は席に戻り、再度座った。永久合金の机の上には地球人の探査船から押収した資料が乱雑に広げたままにしてあった。彼は疲れており、無力感に苛まれていた。タルナール星は危機に瀕している。だが誰もそれに気づいているようには思えない。野蛮人の侵入は、彼にロボット艦隊への過信を気づかせた。しかしそれは問題の一つに過ぎない。ロボット艦隊は地球船に対して効果が薄い、と言うよりも、未知の危険に対して無力に近いのだ。

タル=カランス最高行政官がボタンを押すと、部屋の中は音楽で満たされた。これまで、彼にとって音楽とは神経をなだめ、休息を与えるものだった。しかし今夜聞いた野蛮人の激しい響きの音楽と比べると、タルナール星の音楽は平板で退屈だった。彼は音楽の再生を止めた。

何がいけないのだろう? これは最新の曲だった。ほとんどクラシックにも匹敵すると評価されている曲なのだが。

ほとんど匹敵……スラールナが鑑賞しに行った演劇も、展示されている美術品も、運動競技の記録も、自然科学上の発見も、タルナール星のあらゆる物事が同じ謳い文句だ。過去のものに「ほとんど匹敵」はするが、上回るということがない。五万年間ずっとそうだ。

これが答えの一部なのか?

いや、そうではない。問題の一部だ。野蛮人の侵略よりも大きな問題の一部だ。そして、タル=カランスはそれに対する答えを見出せなかった。五万年の間にタルナール星人は何かを失ったが、それが何なのか、どうすれば取り戻せるのか、彼には答えることができなかった。

ボタンを押すと警備士官テン=クオスにつながった。二つの問題のうち、目先の一つを取り扱うことはタル=カランスの能力の範囲内であった。彼は地球人の処刑について最終承認を出した。

8

ボブは淡い灰色に輝く四角形――窓の方を何度も見返した。夜明けだった。衛兵が自分たちを連れ出しに来るのは、そろそろだろう。ヴァージニアはとうとう眠り込んでいた。本人が思っている以上に疲れていたようだ。彼女は夫の腕に抱かれ、その肩に頭をもたせかけたまま眠っていた。ボブは自分の脚をゆっくりと伸ばした。衛兵がやって来た時に脚が痺れているような事態は避けたかったが、妻を起こして辛い現実に直面させたくはなかったからだ。

だがその身動きで充分だった。ヴァージニアは眠そうに目を開けた。そして一瞬で状況を思い出し、眠気は吹っ飛んだようだった。彼女は窓を見て、そして言った。「あとどのくらい時間が?」

「間もなくだろう」

「寝かさないでと言ったのに」

「きみは疲れていた」

「眠りたくはなかったし、眠れるとも思ってなかった」そして彼女は感情的にならないように話題を変えた。「ロボットはお盆を取りに来なかったわね。このままじゃ最後の時まで牢は散らかったままじゃない? あいつらは牢屋が空いたら掃除して、消毒するのかしら――」彼女は少し笑った。「――ほら、あの、ノミとかを防ぐために」

ヴァージニアは頭を上げて夫の頬にキスをした。そして立ち上がって窓の方に歩み寄った。

「雲が出てる。霧雨が降っていて、空は見えない」と彼女は言った。そして「とっくに時間は過ぎてるんじゃないかしら」

ボブは妻のそばに立ち、厚い雲を透かして朝日を眺めた。

「“猫号”が見えるわ――あたしたちを待ってる」と彼女が言った。

彼も愛機を見つめた。それは朝日で銀白色に輝き、真っすぐに立っていた。スリムで力強い船体は、今にも大空に飛び立ちそうな印象を与えた。

「なんて美しい船かしら」とヴァージニアが言った。「もしやつらが……」

その時、廊下の向こうから音が聞こえた。タルナール星人の号令だった。そしてそれに続き、足音が近づいてきた。重い足音はロボット、軽い足音は衛兵のものだった。

ヴァージニアは窓に背を向けた。二人はドアの方を向いて待ち構えた。

「来たわね」

「怖いかい? ジニー」

「怖いですって?」と彼女は笑ったが、笑うのは若干早いようだった。「昔の地球を舞台にした劇みたい。夜明けのコーヒーとピストル。けど実際はコーヒーは来ないし、ピストルが出てくるとしたら敵のものだけど」

「最後まで諦めちゃいけない。劇の結末はぼくらの手で変えられるんだ」

「あなたの動きを良く見てるわ、ボブ。あなたが行動を起こしたら、阿吽の呼吸で合わせるから」

タルナール星人の衛兵たちがドアの前で行進を止めた。彼らの手には破壊銃があった。一人がカギを開け、二体のロボットを牢に入れると、すぐにカギを閉めた。ロボットは武装しておらず、鎖を三本持っているだけだった。

ドアの外の指揮官がガサガサした声で命令した。

「二人とも後を向いて、両手を背中に回せ」

ボブは、すぐには従わず状況を見極めた。ロボットはがっしりした造りで、重さ六百ポンド以上はありそうだった。自分が素手で攻撃しても金属製の身体には傷一つ付けられそうになかった。だが万に一つのチャンスはあった。不意を突いて一体目のロボットを転ばせ、ドアの方に倒せれば、その重さでドアを破れるかもしれなかった。

彼は渾身の力を込めて、ロボットに体当たりした。一瞬遅れてヴァージニアの小さな身体も加勢してきた。

だがそれは岩山を押すようなものだった。体当たりされたロボットは全く動じず、バランスを取った。ヴァージニアが暴れている間、もう一台のロボットがボブに手錠を掛けた。

「やめろジニー」抵抗を止めてボブが言った。「無駄だ」

彼女はもがくのを止め、ロボットは後ろ手に手錠をはめた。

ヴァージニアは落胆した夫の顔に微笑みかけた。「仕方がないわ。敵が強すぎたんだもの」

ロボットが三本目の鎖を出し、ガチャリと音を立てて二人の首をつないだ。

ドアが開いた。衛兵の指揮官が言った。「出てこい。ロボットに従って歩くんだ」

二人はロボットの鉄の指に腕を掴まれて牢から出た。捕らえられた野生動物のように地球人夫婦が歩くと、首に巻かれた鎖がガチャガチャと音を立てた。うまいやり方だとボブは考えた。一人ずつの拘束なら逃げようもあるが、二人なら可能性は半減する。タルナール星人は地球人を恐れていた。そしてそれゆえに地球人を憎んでいた。人を意図して野獣のように扱うことで、満足感を得ているのかもしれないとボブは思った。

一同は朝の冷たい外気の中に踏み出し、刑場の黒い石壁に向かって歩いた。空は寒々とした灰色で、冷たい霧雨が降っていた。ヴァージニアは濡れた顔で夫の顔を見上げた。

「これで終わりね、ボブ」

「堂々と歩こう、ジニー。やつらが見ている」

「そう?」と彼女は穏やかに答えた。

彼らは壁に到着した。壁には金属製の輪が付いており、ロボットが二人の鎖を輪につないだ。地球人二人は壁を背に立った。

タルナール星人は念には念を入れた。二頭の危険な野獣を死刑にするには最後まで用心するのだ。用心しすぎるということはない……

破壊銃で武装したロボットが二体やって来て、地球人から二十フィートのところに位置を占めた。指揮官が時計を見て、腕を上げ、ロボットたちに何かを言った。ロボットたちは破壊銃を持ち上げて水平に構え、一体はヴァージニアの心臓に、もう一体はボブの心臓に狙いを定めた。

だが撃つのはまだだった。衛兵の指揮官は時計を見続けていた。明らかに、最初の命令の意味は「狙え」であった。であれば次の「撃て」は、時計が33時12分を指した瞬間に発されるはずだった。

ヴァージニアの肩は、触れているボブの腕で温かかった。だが後ろ手に拘束された彼女の手は冷たかった。

「銃殺

指揮官の命令で、ロボットは安全装置を外した。ヴァージニアはかすかに身体を左右に揺らしたが、その動きは小さすぎてタルナール星人からは見えなかった。

「あたしは……」と彼女は言った。「……全然怖くなんかないわ、ボブ」

「ああジニー。きみは勇敢だ」

指揮官は再び時計に視線を戻した。緊張の一瞬が延々と続いた。地球人捕虜に聞こえるのは、雨が彼らの背後の壁に当たるかすかな音だけだった。ヴァージニアの顔は冷たい雨で濡れていた。彼女は最後に夫の顔を見上げた。

「ねえボブ、今まで一緒に色んなことをやったわね。まさかこんな風に終わりになるなんて。けど一緒に死ぬなら本望よ」

彼女は正面を向いて来たるべき運命を待ち受けた。小雨が背後の壁でしとしとと音を立て、また地球人たちの首枷を濡らし、水晶のような雫を作った。彼女はもはや震えてはいなかった。そのまま最期の瞬間まで動じないだろうと、傍らに立つ男には分かった。

衛兵の指揮官は、もう時計を見る必要がなくなったかのように腕を下ろしていた。彼は地球人をすばやく一瞥すると、ロボットの方を向いた。その表情からは、これから叫ぼうとしている命令が何なのか、明白に見て取れた。

ヴァージニアは最後にボブの手を固く握った。ボブは妻の手首の脈拍が強く早くなっているのを感じた。だが依然として彼女はしっかりと立ち、破壊銃をまっすぐに見つめていた。そして二人は指揮官がロボットにタルナール語で命令を叫ぶのを聞いた。

「ドレンド・テンダー!」

9

33時1分。

タル=カランス最高行政官は壁の掛け時計を何度も見ていた。33時1分だった。あと11分で、二人の地球人は存在しなくなるのだ。

生命とは、人生とは何だろうか? その背後にある真の目的は何なのだろう? タルナール星人は五万年もかけたと言うのに、先祖と比べて特段、答えに近づいたようには思えない。生命はなぜ存在しているのだろう? いや、恒星や惑星、非生命もなぜ存在しているのだろう? なぜ無数の恒星や惑星が無限の時間と空間の中で銀河を構成し、互いの周りを回っているのだろうか? なぜ宇宙が存在し、生命が満ちているのか? なぜ、ただの空虚ではないのだろうか?

野蛮人たちは、最初の恒星間宇宙船を作って百年もしない内にその答えを見つけようとしていた。タルナールの宇宙船も恒星間飛行の能力はあったが、過去五万年を通じて恒星間には出ていなかった。それどころか生身のタルナール星人が過去一万五千年間で訪れたのはヴェンダール星だけなのだ。

タルナール星人はどうして好奇心を無くしたのだろう。タルナールに栄光の時代をもたらした原動力は好奇心とハングリー精神だったのだが。

彼は今夜発見したことについて再度考えた。地球人が自分の宇宙船を“

これは――高い自尊心の現れなのか? 劣等感や失敗を受け容れない自尊心は、間違っているのか? 五万年の文明は誇るに足るはずではなかったのか?

33時5分。

タル=カランスは窓際に行ってボタンを押し、自動健康保護システムをオフにして、手動で窓を開けた。窓はあっさり開き、彼は冷たく湿った空気をぐいと吸い込んだ。土と草とラナ樹の花の匂いがした。花は雨なので閉じていたが、日が出てくればまた開くだろう。

明け方の“都市”は静まり返っていた。見える範囲内で動くものは、歩行者が一人、自走車が三台だけだった。“都市”は、ラナ樹の閉じた花のようだった――嵐が過ぎ去り、太陽が顔を出すまで開くことがない。

33時9分。

“都市”は全くもってラナ樹の花に似ていた。その美しさと完璧さは、どちらも五万年の長きに渡って品種改良され純粋培養されたものだった。そう、“都市”はラナ樹の花にそっくりだった……

だが、花には目的がない。ただの――ただの植物に過ぎない。

では“都市”の目的な何なのだろう?

彼には分からなかった。彼は“都市”の最高行政官だったが、そんな彼にも分からなかった。

33時10分。

彼はデスクに向かい、監獄の前にある処刑場の立体映像を映した。

地球人の男と女が壁に鎖でつながれ、ロボットたちは指揮官からの第三の命令を待っていた。ロボットたちの万力のような手は破壊銃を握っており、金属製の顔は無感情だった。彼は男女がもっと良く見えるように倍率を上げた。男の表情は固く、恐怖の色が無いこと以外は何も読み取れなかった。だが、女の顔からは燃えるような抵抗の意志が読み取れた。地球人の女と自分の娘の肉体的類似性は、雲散霧消していた。野蛮人の女には強い生命力の息吹があり、彼女が死の間際に見せている態度は、タルナール星人の目から見ても野性的で美しかった。

スラールナは昨晩何と言っていた? 「……地球人が逃げ出して“都市”に潜り込んだらと思うと、怖くて仕方がなかったわ」

怖くて仕方がない――

スラールナがロボットの銃殺隊の前に立たされたらどうなるだろう。破壊銃の黒い銃口を目の当たりにして、自分の人生が秒読み状態になっても、タルナール星人の自尊心を失わずにいられるだろうか。蛮族の女のように、堂々と反抗的な顔をして立っていられるだろうか。それとも腰を抜かし、命乞いをするだろうか?

答えは分かり切っていた。とは言ってもそれはスラールナ個人の欠点ではない。娘に限らず全てのタルナール星人がそうだろうから。

33時11分。

野蛮人の男女とタルナール星の市民は何と違っているのだろう。だがその異なった存在も、まもなく存在しなくなる。銃殺されてしまえば、地球人の無限とも思える活力も意志力も失われ、冷たくなった身体は濡れた地べたに倒れるだろう――生きながらにして生命力に欠けたタルナール星人のように。

生まれ故郷から何千光年も離れた異星の地で、寒々とした明け方に死を迎えるというのはどんな気持ちだろうか? だが彼らはそういう事態も覚悟して旅立って来たのだ。地球人の船“猫号”の名前が示すように。それゆえに、そして……

突然、霧が晴れたように、タル=カランス最高行政官は地球船の名前の二つ目の意味を悟った。

33時12分。

10

衛兵指揮官は腕を振り下ろし、ロボットに最終指令を下した。タル=カランスの精神は疾走し、二つの事態が明々白々に洞察できた。

一つ目は、タルナール星と“都市”はすでに火が消えたようなもので、これからはただひたすら衰退が続くだろうこと。二つ目は、死にゆく地球女の見せた野生味と荒々しさあふれる美は、ラナ樹の花の美――あるいはタルナール女性の美――と正反対であるということである。

最高行政官タル=カランスは、タルナール星と“都市”が直面している危機が分かった気がした。

「ドレンド――」

指揮官の口から、命令の一語目が発された。タル=カランスの指が、デスクに並んだボタンの一つにすばやく伸びた。ボタンが勢いよく押され、処刑場のロボットに活動停止信号が飛んだ。指揮官が二語目を口にする前に、ロボットたちは凍り付いたように静止した。

「――テンダー!」

タル=カランスは通話ボタンを押して警備士官テン=クオスに命令した。

「地球人の鎖を外して、居心地のいい部屋に案内してやりなさい。監視は付けないこと。そして最高行政官からの謝罪の意を伝えてくれ。彼らが好きな時に、好きなようにタルナール星から離陸することを許可する」

11

翌朝。太陽は明るく、空気は温かかった。青空には羊毛のような雲が少しだけ浮かんでいた。タル=カランスは再び窓の前に立っていた。ヴォール=ダーガルも傍らに立っていた。二人は目覚めつつある“都市”を見下ろしていた。その目覚めは過去五万年間そうだったように、ゆっくりと、悠揚迫らぬ調子だった。

ヴォール=ダーガルは、すでにタラップを上げ、エアロックを閉めた“猫号”の方を注視していた。

「離陸の準備はできたようですね」と彼は口を開いた。「あなたのご判断が間違いでないことを祈ってますよ。他の地球人がタルナール星を知ったら、そして宇宙船でやって来たら……」その言葉は尻切れトンボになった。

「地球人がやってくれば」とタル=カランスが答えた。「得るものは多く、失うものは少ないだろう」

「失うものは少ない、ですって?」とヴォール=ダーガル。「われわれはタルナール星を、“都市”を失うことでしょう。それはわれわれにとって命を失い、文明を失うことと同義ではありませんか」

「そう。文明だ」とタル=カランス。「われわれが神のごとく崇めていたタルナール文明だ。だがね、ヴォール。わたしの話を聞いて欲しい。

わたしは地球人の処刑が決まった夜、考えたのだよ。過去数千年の間、タルナール星人が自分の生き方を批判的に検討してみたことが一体どれだけあっただろうか。おそらくほとんど無かったのではないか、それは恐れるべきことだ。だから考えてみた。タルナールの宇宙船――恒星間宇宙船――は、過去五万年の間、有人で運用されたことがない。常にロボットを乗せて送り出されてきた。

恒星間探検の始まりとしては良いかもしれない。しかしそれに終始してしまうのは良くない。われわれタルナール星人に必要なのは、同レベルの仲間だが、これまでは存在しなかった。無人船が見つけた原始的な種族に、われわれは接触の労を取らずに来た。そうする必要性を誰も感じなかったからだ。タルナール星は唯一にして至高の文明を有しており、銀河系の探査済みの領域で発見された若い種族は、いずれもわれわれに供するものを持っていなかった。

そしてわれわれは探査船を送るのをやめた。われわれはタルナール星とヴェンダール星に隠棲し、下級種族が宇宙船の建造法を身に付ける日に備え、ロボット艦隊で周囲を固めた。われわれは文化を追求することに熱中し、確かにそれは満開したが、いつしか自己満足に陥っていた。タルナール星人は自分の殻に閉じこもり、どの世代も安楽で、前例踏襲的で、単調な人生に満足していたのだ。そしてロボット艦隊は役目を果たし、われわれの安逸な生活を乱そうとする種族を排除し続けた。

一万五千年前、人々はヴェンダール星から、より理想的な生活ができるタルナール星に戻って来た。その頃のタルナール星には充分な空きができていた。人口が何千年にも渡って――今もそうだが――減少していたからだ。女性たちはあまり子供を欲しがらなかった。自分たちの不都合になるからだ。彼女らが欲したのは快適なこと、満腹なこと、柔らかなソファ、ロボットの召使いだ。そして、それは男性も同様だった。

タルナール星の人々の生き方は、変化を失い、先祖のやり方をなぞるばかりになっていった。新しいものは何もなく、過去の記録を塗り替えることもなかった。人々は穏やかな満足感に浸っていた――家畜のごとき、いや野菜のごとき満足感だ。われわれは、収穫力の落ちた土壌に何世紀も植えられ続けた植物のようなものだ。痩せた土壌が、タルナール文明の土壌なのだ。

行き着く先が見えないかね? ヴォール」

タル=カランスは、ヴォール=ダーガルからの熱い反論を予期していた。この老人はタルナール文明を熱烈に擁護するだろう、と。しかし反論は無かった。なので彼は言葉を続けた。

「――もしこの傾向が続けば、艦隊勤務のロボットの数が、艦隊に守られるタルナール星人の数を上回る日が来るだろう。そうなるのと、野蛮人の手で風習を破壊されるのと、どっちがましかね?」

「破壊ですって?」と老人が言った。「確かに彼らにはその能力があるでしょうが、わざわざその労を取るでしょうか? タルナール星人の心情としては認めたくありませんが、専門家のチームが出した忌憚ない研究結果は、地球人がタルナールと“都市”の産物を特に欲さないであろうことを示しています。彼らは征服の手間を掛けないでしょう。

また、仮にあなたの仰るとおり地球人がやって来たとして、なおかつ彼らが敵意を持っていなかったとしても、彼我の接触にはリスクこそあれ得るものは何もないのでは?」

「得るものは、新しい生き方さ。われわれはあまりに長い間痩せた土地に引きこもって、無理に収穫を上げようとして来た。好奇心を失い、探求心を失い、自分自身を見つめるためのユーモアを失い、自尊心も勇気も失った。そしてそれにより、種族を維持しようという意志も失ったのだ。

ヴォール、今朝の“都市”の街並みを見るがいい。動くものの少なさとのろさを見るがいい。そして聞くがいい。これが、百万の住人のざわめきかね? 墓場のように静まり返っているではないか。今日が何の日か知っているかね? これまで何千日も何万日も果てしなく繰り返されて来た、終焉のリハーサル日だよ。

地球人はわれわれが失ったものを持っている。彼らは若い種族で、炎のように燃える生命力を持っている。われわれの消えかけの火とは違う。それが、わたしが彼らを行かせてやった理由だよ。わたしは地球人がタルナール星を知り、やって来るのを望んでいる。まだ遅すぎはしない。彼らは、われわれが失ってしまったものを分けてくれるだろう」

12

彼が言葉を切ると二人の間には一瞬だけ静寂が訪れたが、それは“都市”を揺るがす轟音――“猫号”のエンジン噴射音で破られた。船はほっそりとして優雅な船体をきらめかせながら上昇し、青空に突っ込んで行った。タル=カランスは地球船が星のように小さくなり、宇宙の彼方に消えてゆき、エンジンの轟音が消え去るまでずっとそれを見つめていた。

彼はゆっくりと空から“都市”に視線を戻した。死にかけだったが、そのことに気づいていなかった都市に。タル=カランスは何か胸を掻き立てられるような感覚を覚えた。身体的ではない何かを求める感覚だ。そのような感覚は生まれて初めてだった。それは長い間タルナール星人が忘れていた感覚で、それを表現する言葉も忘れられていた。だが地球には適切な言葉があった。“旅行熱”だ。

「できるものなら、わたしもあの船に乗って行きたかったよ、ヴォール」と彼は言った。「彼らは銀河の核まで飛んで行き、物質生成の謎を解明するかもしれない。その間タルナールのわれわれは、どうでもいい議論をしながら甘い飲み物をちびちび飲み、天気が良くなるまで空調の利いた部屋に閉じこもっているわけだ」

「地球人がお考えのとおり略奪でなく友好のために来るとすれば」とヴォール=ダーガル。「われわれは、あの二人が銀河の中心で何を発見したのか聞けるわけですな――実に興味深いことです。もちろん彼らが途中で命を落とさなければの話ですが」

「地球人と出会った敵性生物は、すぐに相手が一筋縄では行かないことを悟るだろう」とタル=カランスは言った。「われわれが彼らを拘束するのに多大な対価を払った時のように。地球人の船の名前は、二つの格言に基づいている。二つ目の格言に気づくのにだいぶ時間は掛ったが、それに気づいた時、わたしは彼らの決意と自信がいかに大きいものか分かったのだ。

彼らの任務は、未知の宙域を探検することだった。それが危険――非常に危険であることは彼らもよく分かっていた。だから地球人は自分たちの船を“猫号”と名付けたのだ。地球の格言に『好奇心は猫をも殺す』と言うからね。だが、それは理由の半分に過ぎない。彼らは銀河の中心にまで行き着こうと意図しており、どんな困難があっても諦めないつもりだったのだ。だから船名にはもう一つの格言の意味が込められている。

『猫に九生あり』という格言の意味が」

終わり

訳注:イラスト ポール・オルバン (Paul Orban)。cf.isfdb