The Coming of the Ice by G. Peyton Wertenbaker

- 初出:アメージング・ストーリーズ 1926年6月号

- →再録:アメージング・ストーリーズ 1961年7月号

- →電子化:Project Gutenberg 2008年10月19日

- →和訳(公開者による):この文書 2019年5月1日

『氷河期来たる』G・ペイトン・ワートンベイカー著

アメージング・ストーリーズ1926年6月号からのクラシック再録

サム・モスコウィッツによる序文

1926年4月号をもって創刊された『アメージング・ストーリーズ』であるが、編集部は深刻な問題に直面していた。その1つが、作家の確保である。この雑誌にふさわしいタイプの作品を書ける作家を、いかにして発掘すれば――あるいは育成すればよいのか? 当座の処置として、『アメージング』誌の最初の2冊は旧作で構成されることになった。その後の4年の間に、誌面における書下ろしの割合は増加していくわけだが、その先陣を切ったのが第3号に掲載されたG・ペイトン・ワートンベイカーの『氷河期来たる』である。ワートンベイカーはSF界において新参者というわけではなく、すでに1923年にはガーンズバックの『SCIENCE AND INVENTION』誌に『The Man From the Atom』を売っていた(その時、彼はたったの16歳であった!)。そして19歳に成長した彼が、世界最初のSF専門誌に颯爽と登場したわけなのである。

著者の想像力の遠大さは、その若さにも関わらず印象的であり、『氷河期来たる』は説得力のあるクライマックスに向けて組み立てられている。

その後ワートンベイカーはグリーン・ペイトン名義で最初の長編小説『Black Cabin』(1933年)を上梓している。彼は最終的には南西部の権威となり、『For God and Texas』、『America's Heartland』、『The Southwest』、『San Antonio, City of the Sun』などを著した。だが宇宙旅行への関心は薄れたわけではなく、フベルトゥス・シュトルークホルトの『The Green and Red Planet』(1953年)の執筆を手助けしている。これは火星における生命の可能性を論じた科学書である。またワートンベイカーは『FORTUNE MAGAZINE』の特派員としてロンドンで勤務したこともある。

妙な気分だ。独りぼっちで、寒さに震えているのは。地球最後の人間であるということは。

雪が静かに、絶え間なく、深々と降り注いでくる。わたしはこの打ち捨てられた惑星のどことも知れぬ片隅でただ一人。間違いなく全宇宙で最も孤独な生き物だ。わたしが真の意味で属していた時代から、いったい何万年、何億年が過ぎたのだろう? 長い間わたしは一人でいたが、血と肉を備えた人間が地球にいなかったわけではない。だがもう彼らは存在しない。みな、無限の雪と薄明の彼方に消えていってしまった。今や人の温かみを探すには星々へと手を伸ばさねばならない。

わたしが地球上に初めて囚われた時から、いったいどれだけの年月が経ったのだろう。どうでも良いことなのに、おぼろげな不満――かすかに残った本能のようなものが、繰り返し繰り返し囁く。「何年だ?何年だ?」と。

わたしの人生に大いなる転機が訪れたのは1930年のことだった。当時、一人の天才がいた。彼は人体を救う手術に長けており、人は彼を外科医だと思っていた。が、その男“サー”・ジョン・グランドゥンにとって外科学は趣味の一つにすぎなかった。より正確に言わせていただけるなら、ジョンは外科医として名声を築きはしたが、自分の真の仕事は臨床ではなく研究だと感じていたのである。彼は言ってみれば夢想家であった。ただし夢を実現した夢想家であった。

わたしはジョン卿とは親友だった。ロンドンでアパートをルームシェアして暮らしていた。彼があの大発明を成し遂げた日はよく覚えている。わたしは田舎でアリスと犬ぞりを乗り回して帰って来た直後で、窓際の椅子でぼんやりしながら、窓の外の雪と夕暮れについて何となく書き物をしていた。わたしの物語が雪と薄明で始まり、そして終わるというのは奇妙なことではなかろうか。

さてジョン卿は突然ドアを開けると部屋に駆け込んできた。反対側のドアのほうへ急ぐ彼は狂喜しているようだった。

「やったぞ!」足を止めずに彼は叫んだ。「ついにやったぞ!」

わたしは彼に微笑みかけた。その時のジョン卿は全く滑稽に見えたのだ。

「いったいどうしたんだい?」

「聞いて驚け。大発見――そう大発見をしたんだ!」そこで彼はドアを閉めて誇らしげに叫んだ。「世紀の大発見だ!」

わたしは、もちろん興味はそそられたが本気にはしなかった。彼の言う“世紀の大発見”よりもその取り乱しようが気になったくらいだ。あれこれ考えるのは無駄だった。わたしは夕食の席で何らかのヒントが得られることを期待した。それまでわたしはルームメイトの書棚――空想力に富んだ本が並んでいた――から1冊を抜き出して読みふけることにした。

その時読んだのはH・G・ウェルズの本だった。確か『睡眠者めざめる時』だったか、それとも別の本だったか、いずれにしてもすばらしい先見性あふれる空想小説だった。その影響でわたしはどんな奇妙なことでも信じられる心境になっていった。そしてわたしはジョン卿と向かい合って食卓に着いた。その時アパートに充満していた驚異と神秘の空気を読者に体感してもらえないのは残念である。それができれば、わたしがジョン卿の新発見を素直に受け容れたことも理解していただけるのだが。

彼は堰を切ったように話し始めた。

「ぼくが狂ったとは思わないだろうね? デネルくん」と彼は言った。「自分では正気な確信があるんだが。実は、ぼくはあるテーマを何年もの間研究をしてきた――ライフワークだと言ってもいい。そして、ある日突然答えを見つけた。いや、むしろ、恐ろしいことに、より大きな別の問題の答えを見つけてしまったんだ」

「一体何を見つけたんだい? 難しくなく教えてくれ」とわたし。

「よろしい」とジョンは答えた。そして少し考えて「デネル、これは物凄い発見なんだ。世界をがらりと変えてしまうことだろう。」

わたしは催眠術にかけられたかのように、ジョン卿の眼から視線を外せなかった。

「デネル、ぼくは不老長寿の秘密を手に入れたんだ」

「冗談はよせよ、ジョン!」と、わたしは半ば笑い出しながら叫んだ。

「冗談ではないよ」とジョン卿が言った。「きみも知っているとおり、ぼくは長いあいだ生命の誕生を研究してきた。特に、受精の過程で何が起きるのかを解き明かそうとしてきたんだ」

「それで、解き明かしたと?」

「いや、ぼくはそのテーマから脱線して、別のことを発見してしまったんだ」

「専門的なことは抜きにしてくれよ。わたしは素人なんだから。だけどその発見がどういう意味かは分かってきたぞ……」

ジョン卿がわたしにその話をしたのはもう何万年、何億年も昔のことだ。わたしがジョン卿の理論をどれだけ理解しているのかは甚だ怪しい。だが、できる範囲内で何とか彼の話を再現してみよう。

「胎児の成長の過程を研究していくうちに――」と彼は話し始めた。「――男児女児を問わず、とある痕跡的な活動が発生することに気づいたんだ。また、われわれが摂取する食物の中には生殖に重要な2種類の“エッセンス”が含まれ、片方は女性の体内に、もう片方は男性の体内に蓄積されることにも気づいた。子供ができる時は精子と卵子のみならず、この2種類のエッセンスも結合するわけだ。

さて、ある日ぼくはモルモットで実験中にちょっとした失敗をした。とある臓器の手術をしくじってね、てっきり哀れな実験動物はお陀仏かと思った。ところがそうはならなかった。ぼくはこのモルモットを檻に戻した。何年かして、ふと、問題のモルモットに気づいた。そいつは子供も産まず、成長もせず、老いもせず、明らかに数年間まったく変わっていなかった。

全てはそこから始まった。ぼくはそのモルモットを再検査し、慎重に観察を続けた。細かい話は省くが、最終的にぼくは自分の“失敗”が大発見であることを理解するに至った。ある器官を停止させ、ある導管をバイパスし、ある休眠状態の器官を目覚めさせるだけで――あら不思議、生殖の全過程が劇的に変化することが判明したのだ。

きみも知ってのとおり、人間の身体は常に変化している。毎時毎時、毎分毎分ね。2~3年もすれば人体は“生まれ変わる”と言っても過言ではない。新陳代謝と生殖はよく似ている。元の身体がそのままの形で置き換わるのか、新たな身体が別に生成されるのか、そこが違うだけだ。さて、生き物が寿命で死ぬのはなぜか? 自分自身を更新するためのリソースが生殖のために使われてしまうからではないのか? ぼくはそう考えた。馬鹿馬鹿しいと思うだろ? だが、それが真理だったのだ。仮に理屈が間違っているにしても、ぼくの編み出した手術術式は再現可能であり、それにより寿命が無限に延長されるということだけは客観的事実だ。これがぼくの、ぼくだけが知っている大発見なのだ」

ジョン卿はさらに詳しく話してくれたが、秘密の骨子をお伝えするにはここまでの話で充分だろう。この大発見を聞いたときのわたしの心境をどう表現すればよいだろうか。性格上、ルームメイトが真実を語っているのは明らかであった。わたしは死を恐れることのない、永遠の存在にもなれるのだ。何世紀もかけて知恵と経験を積み重ね、神の如き存在にもなれるのだ!

「ジョン!」と、彼の話が終わる前にわたしは叫んだ。「わたしにその手術をやってくれ!」

「いやいや、デネルくん。ちょっと性急なんじゃないか? ぼくの腕を盲信しないでくれよ」

「術式にはもう熟達してるんだろう?」

「そりゃそうだが」と彼は答えた。

「人間で実験してみたいんだろ? そうじゃないか?」

「もちろんそうさ。だが、それでも、ぼくは怖いんだよ。デネル。人間は不老長寿に耐えるようにできていない、そう思うんだ。犠牲になるものが多すぎる。例えば、きみは愛も官能の喜びも諦めなければならない。この手術は単に生殖ができなくなるだけではなく、性的な感情も、恋する感情も、美しいものを愛でる気持ちも、詩や美術品を鑑賞する感覚も、全てを奪ってしまうのだ。残るのは自己保存に必要な感情、すなわち利己心だけだろう。分かるかい? 被験者はすばらしく知的にはなるだろう。だが、それ以上のものにはなれない。冷たい理性の化身になりたいのか? ぼくはそんなやつと暮らしたくないね」

「ジョン。悲観的に考えすぎじゃないのか? 新しいものは何だって危険だよ。それに、きみはすでに大自然の摂理をねじ曲げたんだ。今さら後悔しても遅いよ。そんなことはすでに分かっていると思っていたんだが」

「そう。そのとおりだ。分かっているとも。だが考えたくない。問題を直視したくないんだ」

「わたしは恐れずに直視するぞ」

「デネル……きみは理解していないんだよ。ぼくも、きみも、地球上の誰も、次の段階に進む準備はできていないと思う。つまるところ、完全無欠な人間でなければ不老長寿には耐えられないと思う」

「完全無欠な被験者なんて永遠に現れないよ、ジョン。わたしの決意は固いんだ。友人として頼む。わたしに手術をしてくれ」

こうしてわたしたちは議論に議論を重ね、最後には向こうが折れた。ジョン卿は3日後に手術をすると約束した。

……しかしわたしは議論の間、一つ大事なことを忘れていた。一身上の重大なこと、すなわち恋人のアリスのことを忘れていたのだ!

後になってアリスをこの腕に抱いたとたん、自分が何をやったのか突然気づいた。その時浮かび上がってきた無数の感情を、文字にすることはとてもできない。そんな感情を感じる能力は大昔に失ったからだ。今のわたしは、かつて感じていた何千種類もの感情を分類し、命名し、暗記している。しかしそれを真の意味で理解することはできない。感情を理解できるのは感情だけ、知性を理解できるのは知性だけなのである。

アリスを腕に抱いて、わたしは全てを話した。頭の回転の速い彼女は、わたしが気づいていなかったことにすぐ気づいた。

「でもカール!」とアリスは叫び声を上げた。「分かっているの? そうなれば、あたしたちは結婚できなくなるのよ!」

その言葉を聞いて、わたしはようやくそこに思い至った。愛という概念を再移植できればいいのに! 愛を失えば、さらに何かすばらしいものを失うと、分かっていたはずなのに! だが、それのどこが問題なのか? わたしはアリスと愛を失った。そしてアリスなしでは二度と愛を取り戻せるわけがないのだから。

悲劇的な夜だった。わたしとアリスは何時間も堂々巡りの議論をした。だがわたしは何か運命のようなものに囚われており、今さら決心をひるがえす気にはなれなかった。ひょっとすると、全くもって小学生じみているが、臆病者と思われるのを避けたい心境だったのかもしれない。アリスもようやく心を決めた。

「カール」と、唇をわたしの顔に近づけてアリスは言った。「要するに、肉体的な愛なんて精神的な愛に比べれば取るに足らないものよ。あたしたちが恋人同士であることは変わらないわ。ただ、肉欲が無くなるだけ。手術をお受けなさい!」

アリスの決意を揺るがすことができなかった。わたしは彼女を危険な目に遭わせぬべく、論理的に論じた。しかし彼女は、全くもって女性らしい論法で、わたしが彼女を愛していないのではないかと批判し、わたしを打ち負かした。わたしは彼女を愛している、彼女を失わないためなら何でもする、そう答えざるを得なかった。

わたしは今でも時々考える。わたしたちは確かに精神的な愛を知っていたのではないかと。愛というものは完全に肉体的なもので、皮肉な神が繁殖のために作ったものなのか? それとも情緒とは無関係な愛、熱情とは無関係な愛、2つの冷たい知性の間の愛というものは存在しうるのだろうか? わたしには分からない。あの時もこれ以上はこの話題を追求しなかった。ただただ議論を早く切り上げたかったのだ。

……この件はこれまでにしよう。わたしの手にはすでに震えが来ており、残された時間は少ない。もうすぐわたしはこの世から消え去り、わたしの物語も消え去り、人類も消え去るのだ。残るのは雪と氷と、寒さだけだ。

3日後、わたしはアリスと腕を組んでジョン卿の病院の門をくぐった。ことは然るべく――多少の問題がないわけではなかったが――進んだ。手術が終わるまでアリスには待っていて欲しいとわたしは主張し、アリスも同意した。2日間をかけて慎重に絶食をさせられた後、わたしは白い壁、白いベッド、白い照明の手術室に運ばれた。なぜか現実感が欠如していた。手術室は煌煌と照明され、清潔で整然としており、天井は高く、やや丸い形をしていた。わたしは柔らかい白色光の下に横たえられた。冷たい銀色の器具が運ばれてくると、その反射光がまぶしかった。ジョン卿とわたしは握手をして、少しの間の別れの挨拶をした。アリスもわたしの手を握り、キスをした感覚があった。その時、突然筆舌に尽くしがたい痛みが襲ってきた。当時は表現できなかったし、今も表現できない。しばらくの間、わたしは体が動くなら起き上がって手術をやめてくれるよう叫び出したいくらいだった。だが痛みは過ぎ去っていった。

何かが口と鼻に押し付けられ、エーテルの匂いが広がった。医者たちの眼が白いマスクの奥からわたしの身体を舐めまわした。わたしは本能的にもがいた。しかし手術台にしっかりと固定されていたので全く意味がなかった。微細な光点が、黒い背景上を前後に揺れ動き始めた。頭の中をブンブン言う音が鳴り響いた。わたしの頭は急に空洞に――音と光が混ざり合って脈動する大きな空洞になったようだった。脈動は永遠に続くかのように感じられた。今にして思うとそれは夢だったのかもしれない。今のわたしからは、夢を見る機能は失われているが……

わたしはエーテルの麻酔作用から徐々に目覚めた。薄暗かったが、アリスがそばにいることは分かった。ジョン卿もいた。

「終わったよ。見事に耐え抜いたな!」とジョン卿が言った。アリスも何か言ったはずだが、思い出せない。しばらくの間わたしたちは会話した。麻酔から覚め切っていないわたしは支離滅裂な言葉を吐いて、アリスとジョンを面白がらせた。少し経つと、2人が帰ろうとしていることに気づいた。突然、わたしは無性に彼らを引き留めたくなった。わたしは懇願した。だが2人はにっこり笑って夕食を食べに行かなくてはと言った。わたしは行くなと命令した。ジョンとアリスは、すぐ戻るからとわたしに優しく言い聞かせた。わたしは子供のように涙を流したが、ジョン卿は看護婦を呼んで何かを指示し、行ってしまった。わたしはいつの間にか眠りに落ちた。

再び目覚めたとき、わたしの意識は明瞭だった。だが周囲はエーテルのひどい悪臭で満ちていた。目を開けると良くない事態が起きていることがすぐに感じ取れた。わたしはジョン卿とアリスを呼んだ。看護婦の顔になんとも言えない表情が一瞬だけ浮かび、そしてすぐに隠された。看護婦は意味不明な早口を何かつぶやいてから、わたしに眠るように言った。だがわたしは眠れなかった。親友と恋人の身に良からぬことが起きたのは確実だと察したからだ。いくら懇願しても無駄だった。看護婦は沈黙を守った。最終的に――おそらく睡眠薬を投与されたのだろう――わたしはまた眠ってしまった。

続く2日の間、アリスとジョンには会えなかった。わたしは懇願し、要求し、騒ぎまくったが石像のごとく寡黙な看護婦には全く通じなかった。唯一聞き出せたのは、2人が1日2日、所用で出かけているということだけだった。

そして3日目、謎が解けた。看護婦が交代するときの会話を聞いたのだ。彼女たちはわたしが眠っていると思っていた。

「この人、やっぱり同じことを言い続けてるの?」

「ええ。かわいそうな人だけど、大人しくさせておくのは一苦労よ」

「完全に回復するまではそうしておかないと」

しばらく沈黙が続いた。わたしは寝息を装うのがつらくなってきた。

「でも、突然のことだったわね」と片方の看護婦がもう片方に言った。「あんなにあっけなく死んでしまうなんて……」

わたしはこれ以上盗み聞きしていられず、飛び起きて叫んだ。「後生だから教えてくれ! どういうことなんだ?」

ベッドから飛び降りて看護婦のうち近くにいたほうの襟首を掴みよせた。看護婦は怯えの表情を見せた。わたしは超人的な力で彼女を揺さぶった。

「教えるんだ!」わたしは絶叫した。「教えるんだ! さもないと――」

看護婦はこらえ切れずに、喘ぎながら白状した。「交通事故です! タクシーが……衝突して……2人とも……即死したんです」

そこまで聞いたとき、看護婦の援軍が到着してわたしを取り押さえ、無理やりベッドに寝かしつけた。

それから数日間のことはよく覚えていない。わたしは精神錯乱に陥って、うわごとを言い続けたらしい。正気に戻ったときの感覚は何とも表現できない。常人だった頃の感情と、それを今になって言葉にしようとすること(あるいは思い出そうとすること)の間には大きな壁がある。かつて持っていたはずの感情は、今や理解することも表現することもできない。

わたしが覚えているのは、あの数週間、従来は想像すらできなかったほど落ち込んでいたことだけだ。たった2人の近しい人間は、もういない。独りぼっちだ。そうなって初めて、自分の行く末が見えてきた。ただひたすら退屈で孤独な日々が同じように続くのだ。

だがわたしは何とか気持ちを切り替えた。

四肢にかつてない力がみなぎってくるのを日ごとに感じた。そう、不老長寿のもたらす異常な活力だ。ゆっくりとだが、わたしの苦悩は消えていった。1週間もすると、わたしは自分から感情が失われていることを理解し始めた。愛も、美も、詩情も、すべてわたしとは無縁になったのだ。最初のうちは耐えられなかった。かつてのわたしは黄金の日光と澄んだ青空を見て言ったものだ。「神よ! 何と美しいのか!」と。だがその言葉はもう意味を持たない。かつて情熱的に愛した恋人、アリスの顔を思い出して泣き叫ぶこともあった。「おお、神よ! 彼女なしでどうやって生きていけば良いのですか!」と。だがいつの間にか頭の片隅で奇妙な声が聞こえてくるようになった。「アリスだって? いったい誰のことだ?」

そして確かにそのような気もしてきた。アリスは本当に存在していたのだろうか?

こうして、常人らしい感情はゆっくりとわたしから消え去っていった。それに代わって知覚の地平が広がっていくことをわたしは楽しんだ。学生時代以来忘れてしまっていた数学の公式をもてあそび、詩をこねくり回しては言葉の陰影を楽しんだ。わたしは手術前の自分が物事を何一つ理解していなかったことを理解した。感情が全てを支配し、思考を妨げていたからだ。

退院までの数週間はそうして過ぎていった。

……しかし考えてみると、この自伝の目的は何なのか? 誰もこれを読む人間はいないのは明らかだ。雪は永遠にやまないと聞いたはずだ。わたしはいずれ雪氷に埋もれ、本稿も一緒に埋もれる。それで終わりだ。だがそうは言っても無聊を紛らわせるには、多少の書き物をするのがよいかもしれない……

手術の日から数えてわたしは何千年も、何万年も、ひょっとすると何億年も生きてきた。経験したことを書くときりがない。全ては夢のように現れ、そして消えていった。思い出そうとしても、途切れ途切れにいくつかの時期が思い出せるに過ぎない。ここから先は「日」や「月」ではなく「世紀」や「千年紀」を単位に話していくのが良いだろう。

激しい吹雪が貧弱な焚火に吹き付けている。焚火とわたしの生命の火が吹き消されるのは遠くはないようだ……

歳月は過ぎていった。最初のうち、それは新鮮な驚きに満ちていた。わたしは世界中のあらゆる場所に行き、全てを見て回った。勉学にも励んだ。大学に戻っていたある日、30過ぎの男がわたしを驚いた顔で凝視し、歩み寄ってきて言った。

「おいおいデネルじゃないか。あんたはもう学位を持ってるはずだ。これ以上何が欲しいんだい?」

よく聞く質問だった。わたしはこんな風に答えたものだ。「今度は内科学と外科学を修めようと思ってね」と。本当は法学もやろうと思っていることは言わなかった。生物学、化学、建築学、工学、心理学、哲学もだ。それだけ手加減してもなお、知り合いはこちらを奇人扱いするのだった。哀れな馬鹿者どもよ、そうわたしは思った。目の前の男にはあらゆる学問を修める時間があることを、想像すらできないのだ。

わたしは何十年も学生を続けた。大学から大学を渡り歩き、じっくりと時間をかけて楽しみながら、学問という果実を集め尽くした。わたしほど学生時代を堪能した人間は他には存在するまい。常人と違って時間はたっぷりあった。わたしの肉体はいつまで経っても壮健だったし、頭脳はいつまで経っても明晰で、先見性も並外れていた。わたしは自分を超人のように感じていた。その気になれば人類の英知を全て我が物にし、世界の支配者になることもできるのだ! 急ぐ必要はなかった。永遠の生命万歳! だが、皮肉な神はしっぺ返しの準備をしているだけだった。

さらに数世紀、わたしは名前を変え住処を変え、学生生活を続けていた。退屈は感じていなかった。退屈はわたしが切り捨てた原始的感情の一つであって、真の知性に退屈はあり得ないのだ。しかしながら、そんなある日――2132年のことだった――ザレンツォフという男が大発見を成し遂げたという情報が入った。アインシュタインの理論を塗り替える、空間の湾曲の理論である。わたしはとうの昔にアインシュタインの相対性理論をマスターしていたので、すぐにこのエポックメイキングな新理論にも取り掛かった。

驚いたことにその理論は支離滅裂、意味不明だった。わたしには、ザレンツォフの公式が何を意味しているのか全くもって把握できなかった。

「これは一杯食わされたな!」とわたしは声を上げた。「手の込んだいたずらだろう」

わたしはさっそく、当時在籍していた大学の物理学の教授の元を訪れて、ザレンツォフの悪質な行為を話題にした。教授は憐れむような顔を見せた。

「すまんがモデウスキーくん(当時のわたしの偽名である)、これは単に、きみがザレンツォフの理論を理解できていないだけのことじゃないのかね? もう少し虚心坦懐になったほうが、勉学は捗るものだよ」

わたしは内心立腹した。自分が生まれる前から物理学をマスターしていた大先輩に対して、何たる言い草かと。そしてザレンツォフの理論を解説してくれるように頼んだ。教授は二つ返事で解説を始めた。理路整然と、簡明な言葉で。しかし話が終わった時、わたしは依然として何も分かっていなかった。わたしは茫然とし、無言で教授を見つめた。教授はやれやれという風に首を振り、今のきみには少し難しいようだ、もっと基礎を固めなければと言った。わたしは衝撃を受け、ふらふらとその場を離れた。

どういうことかお分かりだろうか。わたしはたゆまず勉学を続け頭脳は絶好調だった。あの病院を退院して以来、いささかの衰えもなかった。それどころか20世紀人としては傑出した知性の持ち主となっていた。だが、しかし、生まれ持った上限――20世紀人の脳髄の限界――は結局超えられなかった。つまり、わたし以外の人類は世代とともに進化していたのだ! しかもどうやら彼らの進化は加速度的に進んでいたらしい。わたしは自分がもはや知の巨人ではないことを悟った。ザレンツォフや、さっきの教授や、何百人ものエリートがわたしを上回っているに違いなかった。わたしはすでに二軍なのだった。

これが、天に唾したわたしに降りかかった悲劇だった。わたしは何とか世間に取り残されないようあがいた。だが、その世紀の終わりごろになると大半の学生がわたしより聡明になってしまった。そして、ザレンツォフの理論はいまだに理解できないのだった。その後も次々とエポックメイキングな理論が登場したが、わたしに理解できるものは一つなかった。知識人としての活動は終了せざるを得なかった。新しい考えは何一つとして受け容れられないのだ。わたしにできるのはカビの生えたアイディアをもてあそぶことだけだった。

世界には様々なことが起きた。東西の半球がそれぞれ統合され、超大国同士による惑星規模の大戦争になったこともあった。わたしに思い出せるの火炎と閃光で混沌とした地獄絵図だけである。わたしには何もかもが理解不能だった。まるで浅い眠りで見る不可解な夢のようだった。何かが起きたらしく人々が道を急いでゆく――だが何が起きたのか、何をやっているのか、わたしには皆目見当も付かないのだ。わたしはこの時期、ヨコハマ市の地下にある小さな穴倉に潜んで過ごし、奇跡的に生き延びた。戦争は最終的に東半球の勝利で終わった。だがどちらが勝とうとあまり意味があるようには思えなかった。なぜならこの頃の人類はごくわずかの例外を除けば混血が進んで事実上一つの人種になっていたからだ。実際、東半球政府が西半球を併合しても何の変化もなかった。

未知の生物が人々の前に現れたのは6371年のことだった。それが金星人であることが分かったのは後日のことである。とにかく怪物どもは撃退された。幸いにも地球人に比べると文明度が劣っていたからである。彼らの文明はおおむね地球の20世紀程度だった。地球の寒さからも、地球人の攻撃からも何とか生き延びた少数の連中は、ほうほうの体で逃げていった。わたしは、彼らと一緒に金星へ行く勇気がなかったことを後悔している。

わたしは地球の表面が完全に機械化される光景も目にした。この時代だと、人間は何をするにも指先一つ、ボタンを押せば事足りるのだった。

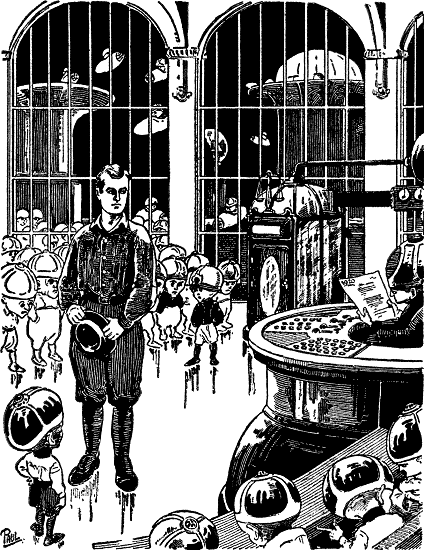

100世紀の人類は奇妙な外観の生物だった。巨大な頭部、矮小な胴体、萎縮した手足。小さな移動装置の上でのろのろと大儀そうに身動きする生物! 彼らは、社会に必要ないと見なされた者――変態、犯罪者、狂人を抹殺していた。古代の遺物的な良心を持つわたしはその行為に戦慄した。わたしも捕らえられたが、骨董的な身分証明書と、日記と、証言により本物の古代人だと認められ、一種の博物館で保護されることとなった。

100世紀の人類は奇妙な外観の生物だった。

わたしは世界中が不老長寿になる時代も目にした。カゾールという男が、わたしに施された“伝説的”な手術法を再発見したのだ。わたしはまた口語の終焉も目にした。人類は、みな思考で直接的にコミュニケーションを取る方法を身に付けたのだ。これにより全世界の誰とでも直接やり取りができるようになった。

わたしは全てを見てきた。そしてついには全ての謎が解明され、全てのアイディアが出尽くし、いかなる発見もなくなる時代をも目にした。しかし“完璧な時代”には何一つとして記憶すべき出来事が起こらなかった。紀年法の終わりも目にした。“最終戦争”後の第154王朝から数えて数百年後――20世紀人に馴染みやすく表現すると西暦20万年ごろ――になると、年月の記録は公文書ですら適当になり、そして誰も使わなくなった。人類は年を忘れ、時間の概念を忘れた。確かに、不老不死の存在にとって、時間などどうでもいいことではないか?

数えきれないほどの世紀が過ぎ去ったのち、地球は明らかに寒冷化の傾向を見せ始めた。冬は徐々に長くなっていき、夏はせいぜい1・2カ月しか続かないようになった。猛烈な嵐が冬の間ぢゅう吹き荒れ、夏でもしばしば霜が降りるようになった。高地や高緯度では雪が解けずに残るようになった。

高緯度地域では何千という死者が出た。ニューヨークは居住可能な最北の都市と見なされるようになった。ここ程度ならまれには暖かい空気がやってくることもあったのだ。大氷原が人類を南へと追いやった。人類が生み出した誇るに足る文明が――あるいはその残りが――容赦なく氷に覆われていった。

ある夏、フロリダやイタリアも雪に襲われた。そしてそれは常態化した。人々は雪と寒さと氷に追われ、ニューヨーク、シカゴ、パリ、ヨコハマを放棄した。何百万という人間が南に向かった。最初の寒波に襲われたころ、人類は弱弱しい生き物に過ぎなかった。だが千年単位で見ると、肉体の強さは多少回復した。生き延びるには、科学力を直接氷雪にぶつけるより自らの肉体を強化するのに使ったほうが上策だと、彼らは判断したからである。わたしに関して言えば、そもそもこの時代の誰よりも身体壮健であった。しかし恐るべき寒波――今後さらに恐るべきものになるであろう寒波の前では、五十歩百歩でしかなかった。そして偉大な歴史を持つ大都市が全て見捨てられる日が来た。巨大な廃墟を目にするのは、機械を通じて観測する時だけになった。降り続ける雪が都市の骸骨にかぶさり、覆い尽くしていった。生命は何一つなく、静寂が支配した。寒さはさらに激しさを増していった。未来に希望を持つ者は誰もいなかった。なぜなら、歴史の概念を失った彼らはかつて氷河期が何度も訪れては去っていったことを覚えておらず、そのため今回の氷河期がいずれは終わって暖かな時代が再来することを予想できなかったからである。

氷雪は人類をさらに南へ追い詰めた。文明が細々と生き残っているのは、エジプトとインドと南米のみであった。低緯度地帯の砂漠には再び花が咲くようになった。だが霜害がただでさえ貧弱な作物を傷めつけた。そして結局は低緯度地方の多くも氷で覆われた。赤道直下を除き、死と沈黙の大氷原が広がり、遥かな昔から立ち続けてきた都市の廃墟は氷雪に埋まった。終わりなき孤独と薄明、雪と静寂が全てを支配した……

氷河はどこにでもあった。生命のある地域は赤道直下に点在するだけとなった。何もかも呑み込んでしまう貪欲な氷河に対抗する術は、火を絶やさないことだけだった。われわれは冬という支配者に生贄にされることを怯える、哀れな動物に成り下がった。古代人であるわたしの頑健な肉体は生存競争に役立った。底知れぬ体力、強いアゴを神に感謝せねばなるまい。

そして氷河が全世界を覆い尽くした……。人間の居住地は大氷原の中の小さなシミに過ぎなかった。わたしたちは身を寄せ合い、骨や廃材を燃やして暖を取った。わたしたちは口も利かず、何も考えず、暗闇と静寂の中にただ座り込んでいた。これが人類の末裔の最後の集落だった。

突然わたしの中に何か高貴な想いが湧き上がってきて、周りにいる生物たちが昔の人間と同じように思えてきた。だとすればやるべきことは決まった。以心伝心とでも言うのだろうか。彼らの目からも同じ考えが伝わってくるように思えた。――と、彼らはいっせいに立ち上がり、わたしを下等生物か何かのように無視したまま、身に着けたボロきれを脱ぎ去り、萎縮した手足を動かして激しい雪嵐の中へと一人、また一人と出ていき、消えていった。わたしはまた独りになった……。

それからのわたしはずっと一人きりで、この原稿を書いている。これは人類最後の物語であり、わたし自身の数奇な運命の物語でもある。固い物質に刻み付けておけばこの氷河期の後までも残るかもしれない。わたしがいまだに正気を失わずにいるのはこの作業を続けているためだ。“蛮人”であり“生きた化石”であるわたしが自分の種族の最期を看取り、記録するとは何たる皮肉だろうか。しかし読む人間なぞいないのに、わたしはなぜこんなものを書いているのか? 分からない。本能がそうさせるとしか言いようがない。

わたしはずっとここに座り込んでいる。そして時々ジョン卿のことやアリス――わたしの最愛の女性――のことを考える。かつて感じていたあの情熱の一端を、これほどまでに歳月が経ってから思い出せるということは、あり得ることなのだろうか。悠久の時の彼方で失った、あの麗しい顔を思い浮かべると、わたしの血潮は再び熱くたぎるような気がする。彼女の半ば閉じた眼は底知れぬ深みを帯び、唇は、あたかも無間地獄に落ちたわたしを憐れむかのような気配を見せている。ああ、神よ! なぜわたしと彼女を引き離されたのですか? かつて、わたしが神に祈っていると、ジョン卿やアリスはわたしの愚かさと迷信深さをやんわりと非難したものだった。だがそんな彼らはもういない。迷信深いわたしだけが残っている――今となってはむしろ信仰が生きる糧なのだ。

とても寒い。原稿は書き終えた。わたしは凍り付きつつある。吐息が空中で凍っていくのが見える。もはや指は感覚がなくなり、動かすのがままならない。氷河が迫っているが、止める力はもうない。薄明の中、嵐がぞっとするようなうなりを上げており、わたしは自分の最期を悟った。世界の終末だ。地球最後の人間の最期だ……

最後の人間の……

……寒い……とても寒い……

ああ、アリス。きみか、きみなのか?

終わり

訳注:イラスト フランク・R・パウル。cf.isfdb