Solander's Radio Tomb by Ellis Parker Butler

- 初出:アメージング・ストーリーズ 1927年6月号

- →再録:アメージング・ストーリーズ 1956年4月号

- →電子化:プロジェクト・グーテンベルク 2008年10月9日

- →和訳(公開者による):Yahoo!ジオシティーズにて公開 2013年9月 ※サービス終了につき消失

- →改定および再公開(公開者による):この文書 2019年4月28日

『ソランダー氏のラジオ墓』エリス・パーカー・バトラー著

わたしがレミントン・ソランダー氏に初めて会ったのは、ちょうど初めてのラジオ受信機を設置した直後のことだった。わたしは友人のマーチソンと一緒に朝8時15分発の列車に乗って、ニューヨークへ向かっていた。わたしたちの話題は、当然のことながらラジオについてであった。わたしはマーチソンにずばり言ってやった。「お前はどうしようもない薄らトンカチだ。2セントの依頼金ももらえばお前のアゴを喜んでどついてやる。ピンの頭ほどの脳みそさえあれば、真空管は石英素子に勝ると分かるはずじゃないか」と。マーチソンが答えていわく、「前々からそうじゃないかと思っていたが、ようやく確信したよ。きみは本物の阿呆だね」

「もしきみがハシバミの実ほどでいいから脳みそを持っていれば、」と彼は続けた。「そんな愚説は口にしないはずだからね。ラジオに大事なのはクリアでシャープな音質。石英素子こそがそれを実現するってことは、半気違いか何かならともかく、誰でも分かることさ。察するにきみはあれだな。500マイル離れた2セント放送局の、蚊の鳴くような放送を受信するのが粋だと思い込んでる精薄どもの仲間だな。もうきみとは一言も話したくない。向こうの席に行ってくれないか」

もちろん、これは予測済みのことだった。ラジオマニアが顔を合わせれば固体素子か真空管かで議論が起きるのは自明の理なのだ(だがわたしには分かっている。正しいのはこちら側なのである)。マーチソンのやつを素手で絞め殺して死骸を窓から投げ捨てようか、それとも何とかして真空管の素晴らしさを叩き込んでやろうかと思案している時だった――後ろの席に座っていたレミントン・ソランダーが身を乗り出してわたしの肩を叩いたのは。氏は

「友よ」と氏は言った。「わしの隣に来ないかね。ラジオについて二、三教えてもらいたい」

わたしは逆らえなかった。だってそうじゃないか? ラジオマニアなら誰だってそうだろう。わたしはこのレミントン・ソランダーという人物の外観にはあまり注意を払わなかったが、過去数週間、わたしは友人たちに避けられていた。なぜだろう、わたしは特に彼らを退屈させた覚えはないのだが。ことあるごとに自分の受信機や、実験中の中継器についてしゃべりまくっただけなのに、昔は親交の深かった友人たちはわたしが近づいてくるのに気づくとぎょっとした表情を見せるようになったのだ。それどころか塀を乗り越え、空き地の泥濘を走り抜け、肩越しに怯えた表情を垣間見せながら逃げ去る者も現れた。一週間のあいだ、わたしは誰とも、一言も言葉を交わしていなかった(マーチソンを除いてだが。ただしマーチソンはこの日に明らかになったように、真性の阿呆なのだ)。そこでわたしはマーチソンから離れ、レミントン・ソランダー氏の隣に座った。

わたしはソランダー氏からこのように誘われたことを実のところ得意に感じていた。レミントン・ソランダーと言えば街ではずば抜けた富豪であり、その死後に遺される財産は300万ドルとも言われているほどの人物だからである。わたしはソランダー氏の顔を知ってはいたが、氏は冷淡な老人で人と交わらなかったため、直接話したことはなかった。氏は背が高くやせており、いくぶん病弱な感じで、肌は青白く不健康そうだった。とは言っても、彼は億万長者でありウェストコートの『名家』の一員なのである。わたしは満足感を覚えつつソランダー氏の隣に腰掛けた。

「聞くところによると…」わたしが座ると氏はすぐに口を開いた。「…きみはラジオが好きだそうだね」

わたしはその通りだと答えた。

「ちょうど新しい受信機を作っているところでして、先週仕入れたばかりの新機構を使ってるんです」とわたしは続けた。「これはちょっとした物になりそうなんですよ。あのですね、こういうアイディアなんです。グリッドの代わりに……」

「なるほど、なるほど!」老富豪は性急に言った。「分かりますぞ。わしもその種のことについては多少知っております。一年前から電気技師を雇って家のラジオを任せておるのですよ。ところであなたは弁護士でしたな?」

わたしはその通りだと答えた。

「そして、ウェストコート墓地協会の議長でもあると聞いておりますが?」

わたしはその通りだと再度答えた。そしてウェストコート墓地協会はかつて存在した法人の中で最も健全かつ公正な組織だと言わせてもらうのを忘れなかった。当協会は1808年に創立され、株主の皆様には多大な配当をもたらして来たのである。わたし自身もこの墓地の一区画を祖父から相続して所有している。最近、当協会は隣接した敷地をさらに60エーカー買い足したところで、墓地として提供する準備が進んでいる。一区画あたり300ドルの価格を予定しており、上流社会からのニーズが大いに期待できるため利潤も莫大だと予想されているのだ。

「きみは知らないだろうが、」レミントン・ソランダー氏はゆっくりと引き伸ばすような調子で話し始めた。なんとなく、冷えた糖蜜が滴り落ちているような印象を受けた。「きみは知らないだろうが、わしはきみについて調査させてもらった。だからこそきみに相談しているのだよ。わしは今、遺言状を作成しておる。その中のある条項をきみに任せたいのだ。可及的速やかにな」

「喜んでお引き受けしますよ、ソランダーさん」わたしはますます得意になって答えた。「あなたのために仕事ができるとは光栄です」

「わしがきみを選んだのは」とソランダー氏。「きみがわしと同様、ラジオを愛好しておるからなのだ。しかも墓地協会の役員でもある。ときにきみは信仰心の篤いほうかね?」

「そうですね」わたしはちょっと戸惑いながら答えた。「まあ、そう言えるでしょう。度は越さない程度ですが」

「結構」と言いつつソランダー氏はわたしの手を取った。「わしも昔からそんな具合だ。実はですな、わしは若い頃から聖書や聖歌、説教集から気に入ったところを抜き出してコレクションしておるのです。それが手書きでノート14冊になっておる。そこでですぞ、わしには幸運にも資金があるからして、このコレクションを社会に提供したいのです」

「すばらしく崇高なお考えです」とわたし。

「さよう、崇高です」ソランダー氏は言った。「しかしですぞ、弁護士殿。わしは自分のコレクション配布を図書室かどこかに限るつもりはありませんのです。わしの目は社会の進歩を見逃しておりません。つまり、ラジオです。これこそ前代未聞、無限の可能性を秘めた新発明です。にも関わらず、ラジオはくだらない使われ方をしていると思いませんかな? ジャズだの、流行歌だの、世俗的な放送ばかりです。それをわしは矯正したいのですよ」

「なるほど」とわたしは相槌を打った。「民衆は概してくだらないものを求めますからね」

「しかし高貴な魂を持つ者もいるだろうて」レミントン・ソランダー氏は厳粛な顔つきで言った。「わしはそういう心ある男女のためにラジオ放送をしたいのだ。そこでだ、わしは遺言で遺産のうちから100万ドルを割こうと思う。これを資金として放送局を設立し、運営してほしい。放送内容はもちろんわしの引用集14冊。説教や、禁酒の勧め、高尚な思想、そして宗教詩が毎日放送されるようにしてもらいたい」

心ある人々はその放送を喜ぶでしょうとわたしは氏に請け合った(もちろん喜ばない者のほうがはるかに多いだろうが)。遺言状にその条項を加えるのは朝飯前の仕事だった。

「うむ!」とソランダー氏は言った。「放送局の件はこれでよし。だがもう一つ書いてもらいたい条項がある。わしは自分の墓をきみらのところに頼もうと思っておる。高級で、年月に耐えうる花崗岩製の墓標。これを小高い丘の上――おたくの敷地で一番高い地点に作ってほしい。こいつを恒久的に保全管理するための資金として、遺産の50万ドルを割り当てる。以上を頼みたい」

「なるほど」わたしは、羊のように善良な表情をした富豪に返答した。「了解しました」

「うむ」氏はうなずき、「それから残りの150万ドルは家族と親類に遺すこととする。ただし、」やけに『ただし』という言葉を強調して言った。「わしの墓を恒久的に維持管理するという条件付きでだ。もしその義務を怠ったばあいは……」と氏は厳しい表情で続けた。「……150万ドルは慈善団体にでもくれてやってしまえ」

「ご遺族は必死で義務を果たすでしょうね」わたしは笑い声を上げた。

「そうですな。絶対そうなると思います。」とソランダー氏は重々しく言った。「さてと、弁護士殿。ここからはきみに大きく関わって来る部分なんだが。先ほども聞きましたが、きみは墓地の役員会の議長でしたな?」

「はい。その通りですが」とわたし。

「ならば、これから説明する条項をうまく遂行してくれた暁には」とソランダー氏は塩サバのような眼でわたしを注視しながら言った。「報酬として5000ドルを支払わせていただこう」

正直、わたしは息を呑んだ。遺言状の作成料金としては破格の大金だったからだ。そしてすぐに話の胡散臭さに気づいた。だがレミントン・ソランダー氏の依頼は可能なことだったし、墓地の管理協会も別に反対はしなかったので、依頼は実行に移された。ソランダー氏の希望は、自分の花崗岩製墓標にラジオのスピーカーを設置することだった。ラジオの受信波長は永久的に327メートルに固定され、ソランダー放送局の電波を受信するのである。レミントン・ソランダーがこの非凡な着想をどこから得たのは分からないが、まあどうでも良かろう。とにかく来るべき日には、ニューヨークの葬儀業者が蓄音器付きの霊柩車で賛美歌を流しながらウェストコート墓地に到着し、注文どおりのスピーカーが付いた墓にソランダー氏を埋葬する手はずが整った。

「考えてもみたまえ」と氏が言った。「わしが厳選した14冊ぶんの荘厳で神聖な説教や音楽が、墓地の最高地点に鎮座した、わしの堂々たる墓標から四方八方に流されるのだ。すばらしい光景だと思わんかね。墓地に来るものは皆、これを聞くことになる。誰もが精神的向上を見せることだろう」

おっしゃる通りです、そうやって回心した人を見たことがありますよ、とわたしは相槌を打った。その後レミントン・ソランダーの話題は、50万ドルの資金がもたらす収入を使って、保守用のA電池とB電池は潤沢に揃えておいてくれとか、そういう方向に移った。わたしはけっこう情熱的に仕事に取り組んだ。5000ドルの報酬に惹かれてというより、ソランダー氏のアイディアに惹かれてのことである。われわれの仕事により、ウェストコート墓地は世間の注目を集めた。近郊の物見高い人々はわれわれの新機軸を見に、そして聞きに、続々とやって来るのだった。墓地の区画はまるでホットケーキのようにほいほいと売れていった。

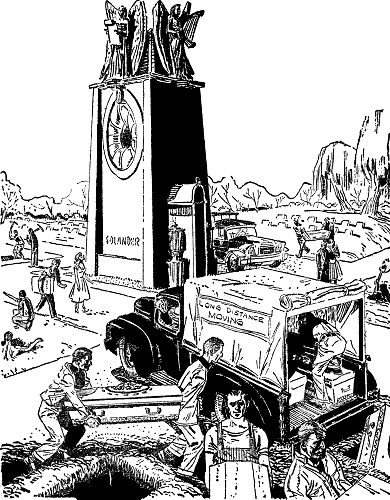

だが評議会では内紛もあった。レミントン・ソランダー氏が自分の墓にラジオのスピーカーを付ける権利を求めているとわたしが説明すると、反対派はその代償として、墓地全体を囲う芸術的な鉄柵をソランダー氏が寄付することを要求してきたのである。また彼らは氏に14冊の引用集を事前に提出するように求め、協議の末ようやくこれが墓地で放送するのに足る謹厳な内容だと認めたのだった(わたしもソランダー引用集を読んだ。厳粛で、悲しみにあふれ、陰鬱で、まさに墓地にふさわしい内容だった)。そしてソランダー氏は鉄柵の寄付に同意し、ウェストコート墓地と正式な契約を取り交わした。わたしは遺言状のラジオ関係の条項を正式に文書化した。ソランダー氏は丘の上の6区画を購入し、大理石の霊廟を建て始めた。

それからの約8ヶ月というもの、レミントン・ソランダー氏は人生で最も忙しい日々を過ごした。自分の霊廟建設を監督しなければならなかったし、放送局の開設のほうも面倒をみる必要があったからだ。放送局の識別符号は「WZZZ」に決まった。音楽、脚本、朗読の専門家も雇い入れられ、14冊の陰気なノートを327メートル波に乗せる準備は整った――奇人の思いつき程度にはもったいないくらいの準備が整った。そしてWZZZ局の設備がテスト運転されるまさにその夜、老人はこの世を去ったのだった。

氏の葬儀はかつてウェストコート界隈では見たことのないほど大々的に執り行われた。その日、わたしの概算では5000人の参列者がウェストコート墓地を訪れ、レミントン・ソランダー氏の墓石のスピーカーでWZZZ局の初放送を聞くこととなった。ラジオ・プログラムの始まりはソランダー氏お気に入りの賛美歌で、葬列が教会を出てから日暮れまでラジオは続けられた。

わたしが見た中で最も感動的な葬式だった、と言わせてもらおう。遺体が運ばれてくる間、スピーカーがピーター・L・ラッガスの涙を誘うような説教を流し続け、事実5000人の参列者は誰もが涙を流した。埋葬が終わった時点でも2000以上の参列者が残り、ラジオの続き(賛美歌、宣教師のニュース、宗教詩の朗読や批評等々)を聞こうとしていた。われわれウェストコート墓地協会は、急遽、墓地の価格を一区画あたり100ドル値上げしていたが、その日のうちに4区画、翌朝には2区画が売れた。次の日曜日になると、大都市の新聞は各社ともウェストコート墓地の記事を挿絵つきで丸々一面も使って報道した。翌週、われわれは300通以上の手紙を受け取った。その中には大臣からのお褒めの手紙もあったのである。

だが最たる成果はそんなものではなかった。墓地分譲の申し込みがウェストコートに限らず、ニュージャージーやウェストチェスター、ポキプシー、デラウェアあたりからも郵便で殺到したのである。準備できる区画数の2倍近い注文があったため、われわれは競売を実施し、高額入札者に墓地を提供することを決定した。読者諸君もご存知の通り、『レミントン・ソランダーのしゃべる墓』は全国的に有名になった。われわれは墓地に隣接する6つの農園に、土地買取りの交渉を始めた。が、そのうち3つは使い物にならないことが判明した。

その理由はソランダー墓のスピーカーが、充分な出力を持っていないことであった。そこでわれわれはソランダー氏の遺族の元を訪れたが、別の問題に突き当たった。墓のラジオ装置は、遺言によりいかなる改変も許されていなかったのだ。スピーカーも、搬送波の波長も、電池の仕様も、真空管の型も、全て納入時と同じままで維持管理することになっていた。レミントン・ソランダーがそう決めていたのだ。われわれウェストコート墓地協会には成す術が無かった。仕方なく協会はスピーカーの音が届く範囲内の土地だけを買収し、区画整理のための測量を始めた――ことが起こったのはその時である!

そうなのだ。この変化のせいで、わたしが1ドルだった土地を2セントで売る羽目になるのは間違いないだろう。なぜならば、誰もそれ以上の値を付けるわけがないからだ。何が起こったかって? 合衆国政府はラジオ放送の規格化に乗り出し、その一環として周波数帯の割り当ても変更したのだ。レミントン・ソランダーのWZZZ局の搬送波は新たに855メートルと指定された。代わりにドッドウッドのPKX局が327メートル波をもらったのである。その翌日から、哀れな老ソランダーの墓はジャズだとか、小話だとかを垂れ流し始めた。例えばこんな具合である。「アイルランド人とスウェーデン人がブロードウェイを歩いていると、

お分かりだろう。こういう番組を好む連中に市民権がないと言うつもりはない。しかしながら、墓地のスピーカーから流すには不似合いと言わざるを得ない。

もしソランダー老人が自分の立派な墓からどんな番組が流れているか知ったら、土の下で寝返りを打つのではないだろうか。墓地協会は緊急会議を開いたが、打つ手はなかった。次の日曜日、新聞社はどこも2ページを費やして、『レミントン・ソランダーのジャズ墓』と『ウェストコートのツーステップ墓地』について報道した。それから一週間としないうちにウェストコート墓地はがら空きになってしまった。100年も前からお得意様だった家系までが墓石ごとよその墓地へ移っていった。一ヶ月も経つとわがウェストコート墓地は穴だらけで人気の無い、さながら世界大戦の戦場跡に成り果てた。男も、女も、子供もいない荒野――あるのは丘の上にただ一つ、レミントン・ソランダーの花崗岩の墓標だけ。こうしてウェストコート墓地は世間から見捨てられた。

激怒した市民たちは遺体を運び去っていった。

協会はわたしに責任を負わせたが、わたしにはどうしようもない。わたしにできるのは、悲嘆することだけ――毎朝のように新聞をつかんではラジオ欄でPKX局の予定を見て、ため息をつくことだけである。ソランダー氏はまだしも幸運な男だ。もう死んでいるのだから。

終わり

訳注1:ジャズ、小話のくだりは原文で100語程度のところを半分か三分の一ほどに縮めています。訳者が当時のアメリカ大衆文化に通じていないため正しく(面白く)訳すのが困難であり、かと言って逐語的に訳しても無益だと判断したためです。

訳注2:イラストレーター未詳。cf.isfdb