The Moon Men by Frank Brueckel, Jr.

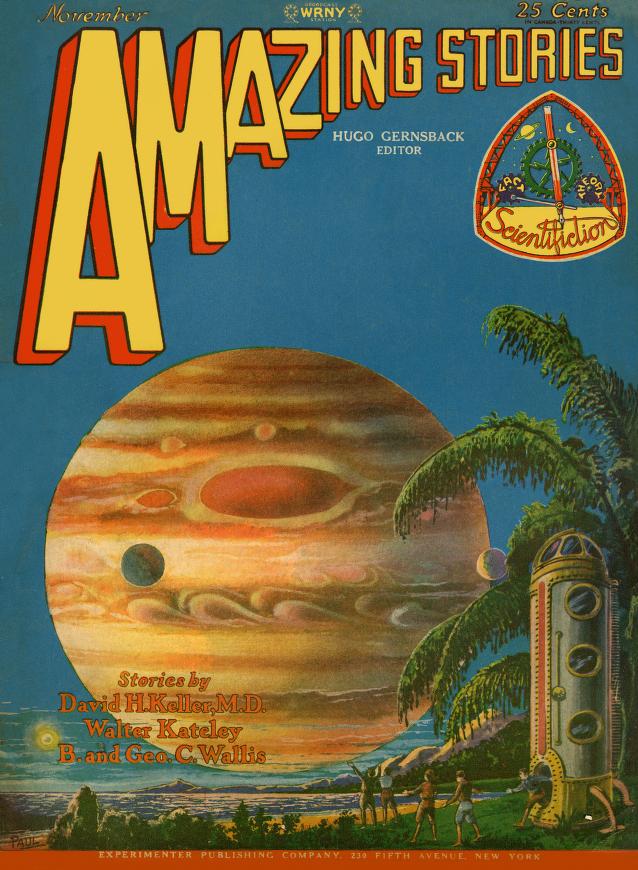

- 初出:Amazing Stories 1928年11月号

- →電子化:Internet Archive (2007/05/01)

- →和訳(公開者による):この文書 2020年10月19日~

本作が掲載されたアメージング誌の表紙(本作が描かれている) フランク・R・パウル画

『月に行った男』フランク・ブルーケル・ジュニア作

序章

バックスという男は友人の友人で、互いに休暇中、共通の友人宅で出会った。風変わりな人物というのが第一印象だった。そして、わたしは人並外れて好奇心が強い性格だ。この男について探り出せることは全て探り出してやろうとわたしは決意した。そうこうするうち、バックスがかなり旅慣れていることを知った。わたしは異国というものに強く惹かれるので、珍しい場所に行った体験談を彼にせがんだ。

去年の夏に何をしていたのか聞いてみると、彼は遠くに出かけていたと答えた。それがどこなのかと尋ねると、バックスはわたしを無言で見つめてから、部屋に来るように言った。そこで彼が見せてくれた手稿には、昨年の経験が書かれていた。彼の許しを得てわたしは手稿を自分の部屋に持ち帰り、夜の間に精読した。信じがたい内容だった。しかし、合理的精神の持ち主に対してこの内容をぶつけて来るバックス氏の神経の太さは、称賛に値すると思う。

以下が、バックス氏の手記である。

第一章 無限の彼方へ

1

ぼくの名前はクライド・バックス。三十四歳。モンタナ生まれだ。ぼくの父はアマチュア天文学者で、豪華な観測所を建造するのに充分な資産を持っていた。彼はこの施設を使い、月や、金星、火星、木星といった惑星の研究に打ち込んだ。

父には長年の協力者にして親友がいた。その名はロイドという。彼らは何ダースもの巨大なレンズを使い、何ダースものやり方を試行錯誤し、火星の謎を解こうと取り組んできた。しかし、赤い惑星の表面にある構造物を明瞭に捉えるという課題について、どうしても成功を得られなかった。

そこでロイドは、問題を別の方向性――これまで多くの人間を挫折させてきた課題――から解決することを決意した。すなわち、

「われわれは、重力の何たるかを知らない」ある日ロイドはぼくに言った。「ただし、あくまで個人的な勘だが、物質が集合した際に発生するある種の波動ではないだろうか。おそらく電子が原子核の周囲を廻っていることに密接な関係がある。それは、プールの水を板で丸くかき混ぜるのに似ている。水面に浮かんでいる小さな物体は、円を描いて流され、最終的には渦の中心に引き寄せられるだろう。

同じように、電子の回転はエーテルにある種の吸引力を生じさせ、万有引力をもたらしている――わしはそう考える。原子の数が多ければ多いほど、つまり質量が大きければ大きいほど、引力は強くなる。わしの理論が正しければ――もし重力が明確な発生源を持つ波動であるならば――短期間で宇宙飛行体を実現できるはずだ。一つ、アイディアがあるんだ――」

ロイドの声は小さくなって消えいった。そして彼は向きを変え、自分の研究室へと戻って行った。

2

ある日、ロイドがベランダの階段を駆け上がってきた。手にはくすんだ色の四角い板状のものを掲げており、それはゆらゆらと波打っていた。

「やったぞ!」と彼は叫んだ。「ついにやったぞ!」

父とぼくは椅子から立ち上がった。

「何事です?」とぼくは尋ねた。

板をゆらめかせながらロイドが説明を始めた。彼はついにやり遂げたのである。数種類の金属元素を組み合わせることにより、強力な電流が通過した際、重力を無効化するというより重力波を反射する物質を作り出したのである。それはつまり、重力を反発力に変える術を産み出したことを意味する。

プロジェクトはそこから急加速した。間もなくぼくらは小型の実験ロケットを作り、強力な爆薬をしこたま積み込んで、月に飛ばした。ロケットは月の光っていない部分(第一象限)に着弾し、同時に大爆発を起こした。ロイドと父は望遠鏡でその発光を観測したのだった。実験ロケットが月に到達するには約三十分を要したが、ロイドは自分が作る宇宙船はもっと高速が出せるようになると請け負った。

さらにいくつかのデモンストレーション成功を経て、プロジェクトは宇宙探検を指向し始めた。最初の目的地は月。そして次の目標は金星か火星だった。しかし父がその実現を目にすることは無かった――刺激が強すぎたのだろう、彼は六十九歳でこの世を去った。

それが二年前のことだった。

3

ヘンリー・ロイドとぼくは《宇宙の浮浪児号》に乗り込んだ。

《浮浪児号》はちょうど良い大きさの惑星間飛行機で、全長は五十フィート。その四十フィートほどに渡って、直径は十二フィート。機首側は内側にカーブし、半球形になっている。二重隔壁の間は真空になっており、極寒の惑星間空間から船内を絶縁する。宇宙機の内部は複数の区画に分かれていた――機種の先端には観測室。望遠鏡やスペクトル計が設置された。その後ろは航法室。次が

「準備は万端だぞ、坊や」とロイドが言った。船倉にはあらゆる物資が揃っており、寝台も、観測室も、航法室も、

「いつ出発します? 何時に?」とぼくは尋ねた。

「明日、夜の八時だ」

翌日は時が過ぎるのが遅く感じた。詳しくは言えないが、ロイドは自身の遺言を含め、あらゆることを手配するのに大忙しだった。

言い忘れていたが、この冒険にはロイドとぼくの他に三人の仲間がいた。そのうちの二人、ロシア人のロソノフとドイツ人のレンハルトは父の親友だった。そして三人目、ベンソンはアメリカ人の機械工で、《浮浪児号》を実際に組み上げたのは主に彼の仕事だった。だが、自分が組み立てているのが何か、彼が分かっていたかどうかは疑わしい。ぼくらはエンジン・トラブルに備えて、彼を連れて行くことに決めた。

そして遂に日が沈んだ。仲間たちは張り詰めた沈黙の中で手早く夕食を済ませた。しばらくの間、地上での食べ収めとなるであろう食事――いや、ひょっとすると人生における食べ収めとなるかもしれない食事だった。食後ぼくらは《宇宙の浮浪児号》の格納庫に直行した。

ロソノフはすぐに出航したがった。しかしロイドは八時ちょうどまで待つことに決めた。それまでの間、彼はベンソンを伴い、飛行機の隅々を点検して回った。ロソノフ、レンハルト、そしてぼくは手持ちぶさたになり、何も見えない窓を無意味に見つめたり、航法室の壁に埋め込まれた時計に神経質な視線を投げかけたりしていた。時計のチクタクいう音はのろく、悪意があり、無情で、ぼくの中にある憎悪の感情を無性に逆なでした。その感情は後にもっと増幅されることになるのだ。

ようやく十分前になると、ロイドの指示で全員が機外に出て、格納庫の屋根にあるドアを開けた。このドアは機体が通り抜けるのに充分な大きさだった。その作業は二・三分で終わり、ぼくたちは再び宇宙船に乗り込んだ。

「残りたい人はいるかね? いるんだったら今すぐ申し出てくれ。八時になる前にエンジンを始動する」とロイドが言った。

身動きする者も声を発する者もいなかった。ハッチが閉められた。

しばらくの間ぼくらは全能の神に熱烈な祈りを捧げながら、無言で立っていた。そして顔を上げ、神経質に周囲を見回し、何か掴まる場所を本能的に探した――と同時に、ロイドが時計を見ながらレバーを倒した。

低いハム音が宇宙機の中の静寂を破り、そしてハム音はエンジンの轟音に取って代わられた。エンジンが完全に始動したのだ。ロイドはさらに何本かのレバーを動かして、重力スクリーンに流れる電流を調整した。時計が八時を示したちょうどその瞬間、ロイドがゆっくりとレバーを下げた。少しこすれるような感覚ののち、《浮浪児号》はゆっくりと空中に登り始めた。ヘンリー・ロイドは落ち着き払った様子でレバーを握り、宇宙船のスピードを調整した。速度計を見ていると、スピードは着実に増していくのが分かった。そして八時十分になると、ロイドは高度計(十マイルを示していた)を眺めながらレバーをさらに倒し、スピードを上げた。八時十五分には《宇宙の浮浪児号》は全速力に達し、高度は四百マイルを超えていた。

ぼくは速度計を見て仰天した。針は千マイル毎秒を指していた!

全員が窓に張り付いて、眼下の驚嘆すべき光景を鑑賞した。視界全体に、まばゆく輝く大地が広がっていた。この高度だとふだん地上で目にするようなものはほとんど見えなかった。そして漆黒の宇宙をびっしりと埋め尽くすかのように幾千幾万の星々がきらめいていた。目が潰れそうな光が機内に射し込んで来た瞬間、ロイドは薄い鉛製のシャッターを引き下ろし、窓を塞いだ。

「今まで考えていなかったんだが」とレンハルトがまばたきしながら口を開いた。「俺たちは、恒星から放射されているらしい《宇宙線》――ほら、少し前にミリカン博士が発見したやつさ――の影響を受けることになるんじゃないか?」

「心配は無用だ」とヘンリー・ロイドが答えた。「それについては対策してある。この舷窓は数種類の酸化物の結晶を組み合わせ、超高温で接着したものだ。極低温にも耐え、それでいながら透明度も保つ。この結晶複合材料は、わしの重力線反射材が引力を弾くのと同様、ミリカン線を実質的に遮蔽するのだ」

4

突然カチャリという音がして、同時に機体が揺らいだ。ぼくらは怖々と周囲を見回した。ロイドは宇宙コンパスを覗き込んだ。これは彼の最新の発明であり、一度何かに狙いを定めると、その物との距離や方向がどれだけ変化しても針がそちらを指し続けるのである。

ロイドは舵輪に飛びついて、ぐいっと時計回りに半回転ほど回した。再び異音がして舵輪はそれ以上動かなくなった。ロソノフ、レンハルト、そしてぼくは《宇宙の浮浪児号》の進路を何とか月へ向けるべく、重力スクリーンを動かそうとしたが徒労に終わった。それから機械工のベンソンが舵輪を力ずくで回そうと試みたが、まるでウールワース・ビルディングを動かそうとするようなものだとぼくらは思った。

「ベンソン、どこが悪いのかは分からんが、とにかく直してもらわなきゃいかん」ロイドが宇宙コンパスと星図をにらみながら言った。「……このままでは木星に行ってしまう」

ベンソンは機関室に籠って一時間かそれ以上、出て来なかった。ようやく姿を見せた機械工の顔には深い絶望の色があった。

「何もかもひっちゃかめっちゃかで、どうしようもねえです」とベンソンは端的に言った。「飛んでるままじゃ直しようがありませんや」

ロイドはスピードレバーをゆっくりと押し上げた。だが速度計は依然として物凄い値を示したままだった。青ざめた顔で、老科学者は始動レバー神経質に押し上げた。これで重力反射スクリーンへの電流が絶たれるはずだったが、足元の太いケーブルが出すハム音は止まらなかった。

最後にロイドは、宇宙飛行機の猛烈な速度が抑制されることを期待して、イチかバチか機首の重力スクリーンのレバーを押し下げた。しかし甲高いハム音が鳴り続けていることから、状況が何も変わっていないことをぼくらはすぐに悟った。

ロイドは弱々しく座席に沈み込んだ。彼はぼくを見上げた。

「遺書を書いておくように言ったのに、なぜそうしなかったんだね?」とロイド。「こういうことになる可能性は分かっていたはずなのに」

「気にすることはないですよ。あなたは、地球に残るという選択肢も示してくれた」とぼくは切り返した。

ぼくの答えを聞いて、老人は残りの仲間たちの生命についても危険が迫っていることに思い至ったようだった。彼は口を開いた。「

「エンジンに欠陥があったと思っているのか?」とロソノフが言った。「そうじゃないよ、ロイドさん。よく聞いてくれ。この中には裏切り者がいるんだ」

全員が一挙にしゃべり始めた。

「裏切り者だって!」とロイドが叫んだ。「《浮浪児号》を難破させ、仲間を害しようとした者がいると言うのか?」

「裏切り者がいるのが『この中』だと言ったことは取り消そう。だが何者かが、離陸前の検査では分からないように、エンジンに巧妙な細工をしたことは確かだ」

「今この飛行機に乗っている全員が潔白であることを、わたしは確信している。これまでずっと、全員が、誠実で信頼できる言動をしてきたことを知っているのだ」

沈黙がその場を支配した。ロソノフは時計をちらりと見て、ポケットから鉛筆と紙を取り出し、何かを書きつけた。

「俺たちがフルスピードで飛び始めてから一時間半経った」とロシア人は言った。「これまでに飛んだ距離は五百四十万マイルにもなる!」

「うへえ! そんな数字で人を脅かさないでくれよ。そうでなくても俺はかなりふらついているんだ。俺はもう寝ることにするよ」とレンハルトが言った。

それを聞いてぼくらは皆同じようにすることに決めた。頭が痛くなるほど座って考えていても、何も得るところは無かった。大宇宙の中のちっぽけな五人の人間は深い眠りに就いた。《浮浪児号》は男たちを乗せて無限の彼方へ――そして恐らくは永遠の旅路へと驀進して行った。

第二章 別世界にて

1

長時間起き続けた後の休息だったが、心地良くは眠れなかった。ぼくは不穏な夢を見続けていたようだ。夢には《浮浪児号》、月世界、ロイド、自分の遺書、そして自分の死――そんな物事が続々と出て来てぼくの安眠を妨げた。

ぼくは遂に諦めて枕元の明かりを点けて腕時計を見た。午前八時十五分。離陸してからもう十二時間も経っていたのだ。のろのろと服を着ながら、ぼくは紙と鉛筆を見つけて計算をしてみた。これまでにぼくらが宇宙を飛んだ距離は4320万マイルだと分かった。

顔を洗っていると、ロイドとロソノフも起きて来た。《一晩》で飛んだ距離をロイドに話した(《晩》と表現したのは便宜上のことだ。宇宙飛行機の中には昼も夜もない。外は常に暗闇だし、中は常に照明で明るい。ぼくらは時計を基準にせざるを得なかった)。彼はうなずいた。

「われわれは火星の公転軌道に達している。知ってのとおり火星の軌道は楕円だから、地球の公転軌道から3500万マイルまで近づくこともあれば、6000万マイルまで遠ざかることもあるのだ。ただし、火星自体は今、太陽の向こう側にあるが」

居住区に戻るとベンソンが電気コンロで朝食を作っていた。だが誰も食は進まなかった。母なる地球から何百万マイルも何千万マイルも離れ、宇宙飛行機の中で死を迎えるという差し迫った運命を考えれば、食欲が湧くわけがなかった。

ロイドは一日中、宇宙図をにらみ、装置類を調査した。ベンソンは機関室にこもっていた。しかし成果は得られなかった。ぼくらは相変わらず高速で宇宙を飛び続けた。どこまでも、どこまでも。午後八時十五分、つまり離陸して二十四時間後には、《浮浪児号》が宇宙を飛んだ距離は8640万マイルになった。

陰鬱な時間がゆっくりと過ぎて行き、三日経った。一億マイル――二億マイル――三億マイル。地球からの距離は着実に広がって行った。機械工の口から良い報告は一つも得られなかった。ロイドが唯一断言できたのは、自分たちが木星の表面(灼熱地獄か氷結地獄かは分からないが)に衝突して死ぬだろうということだけだった。

突然ロイドは計器盤に歩み寄ると、機内への空気供給を司るバルブをいじり始めた。同時に、ぼくは自分の肺に鈍い痛みがあることと、仲間たちの呼吸が不規則で喘ぎ気味であることに気づいた。

ロイドが手を動かしながら言った。「空気は、無駄遣いをしなければ十五時間くらいは持つ。それまでは生きていられる。だがその後は……」

その言葉は立ち消えになった。

「俺たちは木星に近付いている。そうだな、木星の表面までたったの5550万マイルだ。これから俺たちが出会うのは灼熱か極寒か、どっちだろうな」

制御を失った《浮浪児号》は宇宙空間を驀進し続けた。一時間一時間が引き伸ばされたようにゆっくりと過ぎて行った。一秒一秒が永遠のように感じられた。ぼくたちは何とか正気を保とうと必死になっていた。

「畜生!」とレンハルトが叫んだ。「何もやれることが無いなんて、気が狂ってしまう」

「全くだ。こうも緊張させられ続けると、頭がおかしくならない方がおかしいよ」とロソノフがかすれ声で相槌を打った。ぼくはロイドの顔を盗み見た。その顔面は蒼白で、首と肩は重責に耐えかねたかのようにがっくりと落ちていた。両目の下には黒い隈がくっきりとできていた。

2

3

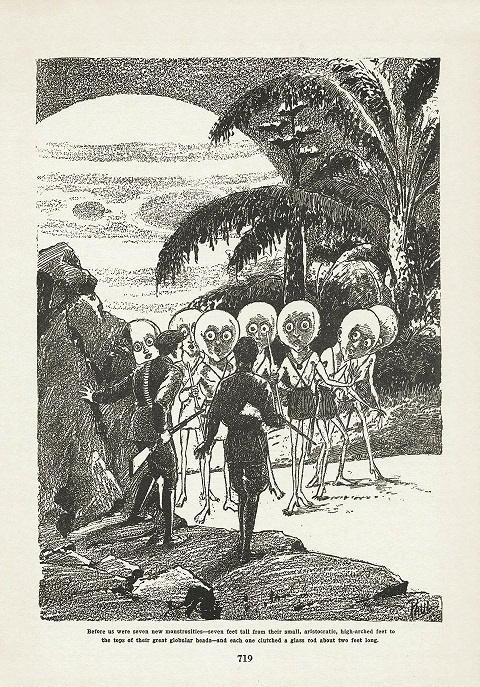

第三章 捕虜たち

フランク・R・パウル画

第四章 ガラスの都市

第五章 月の乙女

第六章 脱出!

第七章 ガニメデでの最後の日々――地球への帰還

終章

「大変面白かったですよ、バックスさん」翌朝わたしは手稿を返しながら言った。「小説の執筆歴は長いんですか?」

友人の友人は驚いた表情を見せ、そして静かに微笑んだ。「信じてもらえていると思っていたんですがね。確かに突飛な話だし、何か証拠があるわけでもないですから、非難はしませんよ。しかし一つだけ言わせてください。ここに書いてあるのは事実です」

わたしは哀れなやつに調子を合わせてやることにして、ありえない話ではないことに賛同した。だがバックスは、そのうち自分の目で確かめてみてはどうだと言ってきた。

そして一年後、わたしはバックスの居住地の近くを訪れたついでに、彼のところに寄ってみることにした。バックスは《宇宙の浮浪児号》の実物を見せてくれた。それでも懐疑的だったわたしに対して、彼はガニメデに再出発するところを見届けて欲しいと言ってきた。

バックスの姿を見たのはその時が最後だった。金属製の飛行機械は格納庫(手稿に書いてあったとおり屋根が観音開きになっていた)から垂直に飛び上がり、地上に係留されていた時と同じ姿勢を保ったままゆっくりと上昇して行った。わたしと、そして近所の牧夫たちは、宇宙船が四月の薄明の中に消えていくのを確かに目撃した。

それから三年が過ぎた――しかしバックスは帰って来ない。そこでわたしは、例の手稿を公表してその真実性を世間に問うことにしたわけである。

終わり