Mana by Eric Frank Russell

- 初出:Astounding Stories 1937年12月号

- →電子化:Internet Archive

- →和訳(公開者による):この文書 2020年04月03日

『マナ』エリック・フランク・ラッセル著

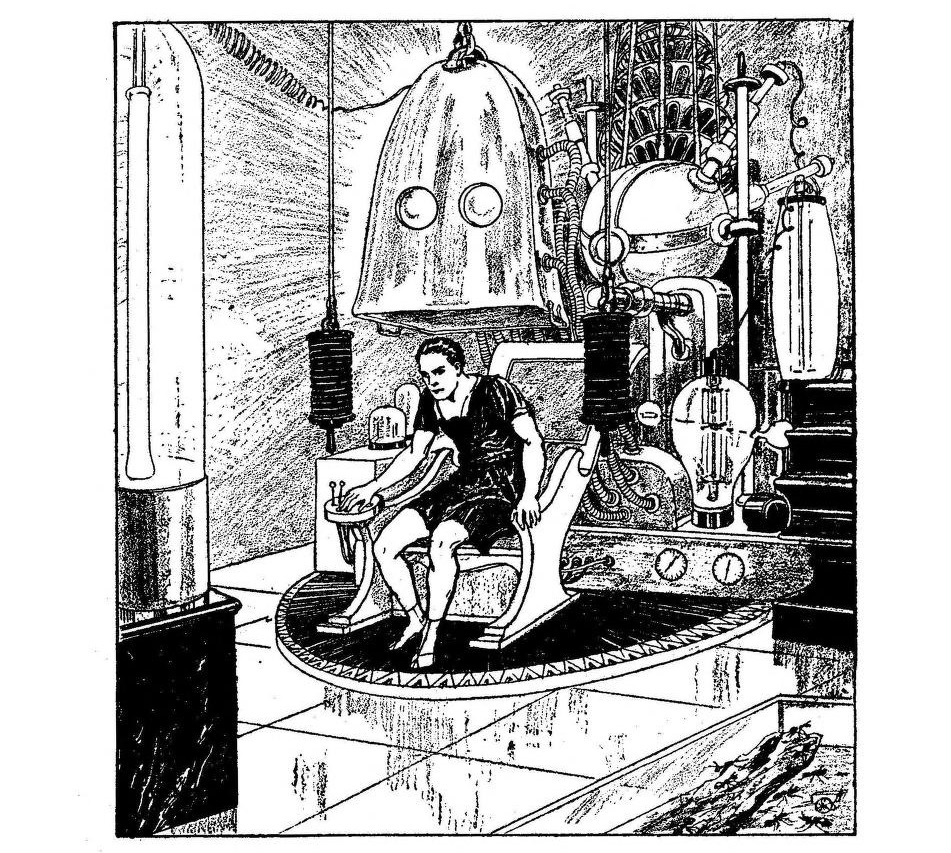

『マナ』扉絵。画家不詳。

眠気を誘うような波が銀の砂浜に打ち寄せ、ゴボゴボと音を立てた。オレンジ色の太陽が天高くまでのろのろと登り、日光を大気中に注ぎ込んでいた。入り組んだ形のヤシの木が砂浜に芸術的な影を描いていた。

地球最後の男、オメガはヤシの葉の下で、裸体になって涼んでいた。

彼は溜息を付き、踵を返すと、力強くしなやかな足取りで植物の楽園に踏み込んでいった。

人類の長い長い黄昏の時代、六千年という歳月が男の肩にのしかかっていた。だが彼の肉体は老いてはいなかった。その加齢はあくまで精神面のものであり、そして彼がかかる高齢に達している事実は、彼が未だ完全な満足に至っていないことを示していた。

オメガの肉体は今のところ青年の若々しさを保っていたし、これからも保ち続けるはずだった。彼の記憶では、過去六十世紀の間、肉体的な問題で命を失った人間は一人もいなかった。人々は、知的に満足し尽くすことにより、あるいは好奇心が摩耗することにより、あるいは精神の安息を求めることにより死んでいったのである――それはちょうど中世の信仰者が悟りの境地に至った結果、生への執着を失ったのと似ていた。

オメガが誰よりも後まで生きているのは、満足していないからであった。彼にはやらなければならないことが一つ残っていた。もしそれが可能ならばだが。

彼は人類が成し得ることは全て経験して来た。一夫一婦制の結婚生活を送り、子を成し、育てることまでした。だが彼の息子は深遠な問題に取り組むことなく、性急に生き、性急に学び、すぐに人生に満足してしまった。

そうして彼の血を分けた肉体は、昔の仲間たちと同様、夏の夜の夢のように消えて行った。老成した人類は、「学ぶべきこと」と「学べること」の違いをよく認識していた。人類の叡智では森羅万象の全てを理解することは叶わない。そのために他の者たちは小さな毒杯を呷り、こそこそと永遠の眠りへと逃げ込んでいった。決して満足しない男、オメガだけが、不可能に挑戦するために生き続けていた。

オメガは森の中の坂道を駆け上がった。谷に沿って溜まった金色のもやの向こうで、

ふくらはぎの筋肉が、歩行という時代遅れの道楽に対して抗議するかのようにうずいた。オメガはふくらはぎを撫でて落ち着かせ、一休みしてから胸壁を離れ、静まり返った大通りへと浮遊して行った。

何の印も付いていない、ほこりっぽい幹線道路上を、彼の姿は寓意画に描かれた人物のように不気味に漂った。両足は地面から二十インチの高さでぶらぶらと揺れていた。

かつては騒々しかった大通りも今は平安で、空中浮遊している者もいなければ、歩行している者もいなかった。無人の尖塔が雲一つない天空に突き刺さるようにそびえていた。もはや用無しとなった胸壁は古代のティンタジェル(訳注:コーンウォールの都市)の輪郭を再現していた。宙に浮いた控え壁が堂々とアーチを描き、何も隠していない壁を支えていた。

オメガは反対側の壁に付いた、鈍い金属光沢のあるドアに向かった。

ドアが開いた。彼は浮遊したまま戸口をくぐり、廊下を進んで自分の研究室に入った。足の裏が冷たい石材のキスを感じた。オメガは上部がガラス張りのケースに歩み寄り、中を覗き込んだ。その眼は、世界にまだ新しいものがあることを発見したかのように輝いていた。

「《

彼はよく独り言を言った。この習慣は、孤独が彼に及ぼした唯一の影響だった。地球最後の男がボタンを押すと、ぼんやりとした暖かみのある光がケース内に広がった。

「人類が永続させられるものなど、何もない」とオメガはつぶやいた。

「人間が作り出し、産み出し、組み上げたものは、大自然に比べれば儚いものだ。人工の谷は埋まって消え、人工の丘は削れて消える。人類が作った全てのもの、人類が遺した全てのものは塵となって消え去るだろう。かつて存在した大帝国の領土は、空の鳥たち、野の獣たち、そして生い茂る草木に引き継がれるだろう」

彼がケースを指でコツコツとつつくと、ガラスの下で微かな動きがあった。

「我慢だ」と男は自分に言い聞かせた。「千の失敗の後に一の成功があるかもしれない」

オメガは、迷路のように入り組んだ装置類を背負うように設置された操作席に、せわしなく大股で歩み寄った。座席の上方には、金属製の大きな釣り鐘――頭部装着式入出力装置――が、分銅をカウンターウェイトにしてぶら下がっていた。

「光子に違いない」と彼は座席の前に立ったまま言い放った。「千もの実験が、マナを伝播させるのは宇宙線か光子のどちらかだと示している。そして、わたしの立場は一貫して宇宙線説には反対だ。もし宇宙線説が正しいなら、アルファ・ケンタウリの惑星パーデルのように厚いオゾンで覆われた天体には《マナ》が存在しないはずだ」

座席に腰掛けて、オメガは思考を続けた。

「ゆえに、宇宙線説は単純に棄却できる。そうすると光子しかありえない。この地球ではわれわれ二足動物だけが、その影響を強く受けることになり、それ以外の生き物はあまり影響を受けなかった。だが、もしも光の強度を上げてやり、光線に通常ではありえないほどの《マナ》を乗せてやれば……。陽性反応は遺伝するはずだ。おそらく、世代から世代へと受け継がれて……」

彼は口を閉じた。腕を上げ、自分の頭部を完全に覆うところまで釣り鐘を引き下ろした。アームレストに腕を置き、力強い指でしっかりと握りしめると、装置は静かに生き返った。

三つのダイヤルの中で針が急激に跳ね上がったかと思うと、あるところでほぼ安定して小幅に震えるのみとなった。そして冷たく集中した光線が猛烈に放出された。

オメガは操作席上でぐんにゃりと脱力していた。背後の機械が、後頭部の後にある二つの円錐――精神波入出力器――に動力を送り込んだ。精神波は操作者の後頭部に当たり、脳髄を貫き、両目から飛び出し、釣り鐘の前部にはまったレンズを通り、鏡のように輝く導波管の基部に吸い込まれていった。つまるところオメガの精神エネルギーは文字通りこの一点に集中されたわけである。

まばゆく輝く冷光のビームは、ケースに対して斜めに注ぎ、屈折してさらに内側に向かった。ケース内の淡い照明は、猛烈な冷光によって打ち消された。

しばらくの間、地球最後の男は金属製の莢の下に半分隠れた状態で座っていた。十五分ほどしてから、彼は汗ばんだ手をアームレストから離した。腕を上げ、釣り鐘を持ち上げると、疲労で引きつった顔が露わになった。

オメガはケースにもたれかかって、ガラス製の天板から中を覗き込んだ。

「機械的行動主義は、松葉杖にはなるかもしれない――だが梯子には絶対ならない」と、彼は物言わぬ被験者たちに語りかけた。

ケースの片隅に朽ち木が積み重なって小さな山を成していた。中央部、“歩行者”でごった返している二本の“高架道路”の間には、小さな小さな箱があり、それには顕微鏡的な車輪が付いていた。そのそばには超小型の弓と矢が置かれていた。

ケースの蓋を開けると、オメガは手を突っ込み、細い指でミニチュアの荷車を動かした。細心の注意を払って、彼はミニチュアの弓からミニチュアの矢を放った。蟻たちは散り散りになって逃げて行った。オメガは辛抱強く二つの木片をこすり合わせて発火させ、朽ち木の山から安全な距離に置いて燃えるに任せた。

「この試行の度に、自分が愚かになっていく気がする。やはり光線が《マナ》を運んでいるに違いない」

彼は慌てふためく蟻の群れを立ったままじっと見つめ、黙想にふけった。そして溜息をつくとケースの蓋を閉め、浮揚して部屋を出て行った。

果てしない昼と無数の夜が、遥か昔に失った栄光を嘆くしかない世界の上を過ぎ去って行った。

オメガは胸壁の上に立って、真夜中の空を水平線から水平線に二分している炎の環に顔を向けた。この環の元となった衛星の美しさについては、信じがたいほど大昔の古文書で語られていた。しかし古の月にどれだけ高貴な魅力があったとしても、その派生物の壮観さに勝るものだったのだろうか――オメガはそう思った。

月の残骸の光が地球最後の男の顔と、その腕にしっかりと抱えられた蟻のケースを明々と照らし出した。オメガは自分の心の弱さを感じて顔をしかめたが、口元には不敵な笑みを浮かべながら、胸壁から飛び立った。彼は、

小ぢんまりした空き地の上空で彼は前進を止め、冷たいそよ風の中をゆっくりと下降した。露に濡れた地面にやんわりと着地した。オメガはケースを草の上に置き、蓋を開けてケースを傾け、蟻が出て行くのを見つめた。蟻たちが超小型の荷車を使っているのを見て、彼は満足な表情を浮かべた。蟻たちは荷車を引いたり、押したり、ひねったりして、何とか車輪を回し、最終的には草むらというジャングルの間に道を見つけ、その中に消えて行った。荷車に朽ち木の破片と弓と矢が載っているのを、オメガはその目でしかと見届けた。彼は身体を伸ばし、晴れ晴れとした顔で天空を仰いだ。

「最初の毛むくじゃらな二足動物が、丸太に乗って水を渡ったのは、《マナ》の恩恵だった」とオメガは断言した。「火が発見され、作られ、使われた時、それは暖かさをもたらした。人間族が生命の階段をもがきながら一段ずつ登ったのは、《マナ》の作用だった」

彼は宇宙全体を包み込むように腕を振り回した。「人間に《マナ》を与えたのが何者かは分からないが、それと同じように、わたしは彼らに《マナ》を与えたのだ。人類の、永遠の記念碑として与えたのだ!」

弱気になりそうな神経に拍車を当て、オメガは精神を集中した。彼は哀愁に満ちた空中の環に向かって速く、ひたすら速く上昇した。目指すのは宇宙。永遠の眠りを約束する、何の邪魔も入らない宇宙だ。彼の魂の中には一片の後悔もなく、別れの言葉をつぶやくこともなかった。彼は岸辺に何の結果も残さずに打ち寄せる波を一瞥した。

彼の眼は森の切れ目に、ごく小さな焚火がゆらめくのを捉えた。彼は大いに満足した。

地球最後の男オメガは蟻に火と車輪と弓矢を与えた。しかし、それらにも増して重要なのは、原初の人間も最後の人間も《マナ》と呼んだもの――すなわち知性を与えたことである。

終わり