The Moon Strollers by J. Rogers Ullrich

- 初出:Amazing Stories 1929年05月号

- →電子化:Internet Archive

- →和訳(公開者による):この文書 2019年12月16日~2020年09月07日

『月世界の散策者』J・ロジャーズ・ウルリッヒ著

最近の研究で作り出されたコバルト鋼は、惑星間旅行をこれまでになかったほど実現に近付けた。それゆえに、月に着陸した後で探検隊が何を必要とするか構想を練るのも悪くはないだろう。例えば事実上真空であり、温度は絶対零度にまで近づく衛星上で探検家たちはどう行動するだろうか?

本作の著者は、ただ単に豊富な想像力を駆使するだけではなく、今日における最新の科学知識を物語にうまく取り込んでいる。

これは極めて興味深い物語であり、精読する価値のある作品である。

本作が掲載されたアメージング誌(1929年5月号)の表紙。本作を描いたもの。フランク・R・パウル画。

第一章 天文学クラブ

1

ヴァーモントの山奥にひっそりと建てられたボロ小屋の中。アマチュア天文学者たちが暖炉の周りに集まり、夕食後の

小屋は周囲の松林から採った丸太で建てられており、寝室のほかに居間、台所、そして研究室があった。研究室には申し分のない器具が備わっていた。なぜならば、クラブの会則が最低でも6インチの反射望遠鏡を自作することを会員に求めていたので、誰もがレンズ磨きに多くの時間を費やしていたからである。

女っ気は全くない集まりだったので、青いフランネルのシャツも、昔ながらのトウモロコシパイプも、不精ひげも天下御免であった。自然石で作った幅の広い暖炉の中では火がパチパチと音を立てている――その周りを半円形に囲んだ灰色の頭――立ち上るパイプの煙。その情景は思い描けるだろう。そして、彼らの間で繰り広げられる科学上の議論がしばしば冗談で中断され、人の輪からどっと笑い声が上がる様子も想像できるだろう。グループの一員に、若きスコウフィールドがいた。彼は才気と独創性に富んだエンジニアであり、ボストンの工科大を卒業して10年しか経っていないにも関わらず、工業界での革新的な仕事ぶりによって、すでに著名な父親の名声を凌ぎつつあった。

普段は議論の口火を切る役のスコウフィールドは、夕食の間ずいぶんと沈んでいたが、とりとめのない会話が途切れたのを機に、数組の目が彼の方を向いた。とうとう《ドネリーの親父》が餌を投げた。

「なあフレッド、ゴダードのロケットが月に大命中した今、科学界はどうするべきだろうな?」

「どうするべきだろう」とオウム返ししたスコウフィールドは、冷水でも浴びせられたかのように夢想から覚めて突然立ち上がった。

「そうだ! 一週間もしないうちに、千人もの馬鹿どもがこれをやろうと群がってくるぞ――考えてみろ!」

そして一拍、間を置いた。全員の目と耳が彼に引き寄せられた。

「誰かがロケットから降りて月面を跳ね回り、花を摘んでいる様子を見せつけられたいのか?」

「そいつらはマイナス200度(訳注:本作での温度の単位は特記のない限り全て華氏である。約マイナス129℃に相当)を凌ぐために何を着てるんだい、フレッド? 赤いフランネルかい? それにぼくが思うに、希薄な空気を一呼吸したが早いか、肺が凍り付いてしまうと思うね」

「そう、そこが克服すべき最大の問題点だ。だがもう少し突っ込んで考えてみよう。紳士諸君、空想的に過ぎるかもしれないが、議論のために2人の人間が月面に生きたまま到着したとしよう。するとどうなる?」

「そのことは細かいところまで考えてある」と化学者のミューラー博士が口を挟んだ。「心配なのは心臓の動きだけだ。循環器系が重力に依存していないと本当に確信が得られれば、ロケットに充分な空気を供給することは容易いことであり、すなわち人間が宇宙旅行のあいだ快適に生存できることは確実だろう」

「うん。生命の維持は必要不可欠だ。だがぼくの考えを聞いてくれ」とスコウフィールドが答えた。「月面に軟着陸したとしよう。そして窓から日光に照らされた新世界を(厳密に言えば旧世界なわけだが)覗くことはできる。だが身動きの取れないロケットに閉じ込められてしまったら、空気や水の備蓄が尽きて死ぬのを待つだけだ。ロケットを砂地から掘り起こして直立させ、離陸させる算段がなくてはいけない」

2

「つまるところ金属製の潜水服のようなものが必要だ。宇宙の強烈な低温から着用者を守り、一度の補充で空気が最低4~5時間は保てるような服だ。ぼくの構想は、最近発明された深海用の潜水服に似ている。これを《

「実に単純明快だ」とミューラー博士がつぶやいた。

「もし完全な断熱が難しく、着用者の足が凍傷にでもなりそうだと判明すれば、高高度に昇る飛行士と同じように、細い電熱線入りのフェルトの服を着けると良いだろう。小型の蓄電池、酸素タンク、無線の受信機をひっくるめて重さは300ポンドか400ポンドに収める。月面での重量は60ポンドかそこらだ。そこに人間の体重30ポンドを足せば、合計90ポンド。軽々と動き回れるはずだ。

どうです、太鼓腹を抱えた人は自分の体重が200ポンドから90ポンドに減り、岩から岩へと、20フィートも跳び回るのを想像してください。心が躍る光景じゃありませんか?

皆さんは運動選手やクラシック・ダンサーの動きをスローモーション映像で見たことがあるでしょう。月面でも同じような面白いものが観られる、ぼくはそのように想像しています。

さて、紳士の皆さん、ぼくは提案します。ご存じのとおり、スミソニアン研究所は巨額の予算を政府から獲得し、一連のロケット実験を進めています。われわれ天文クラブとしては2着の《散策服》を密かに開発し、完成した暁には、その実用性と有用性を喧伝してやろうではありませんか」

スコウフィールドは少しのあいだ口を閉じた。

最初に称賛の声を上げたのはドネリーだった。

「フレッド、今夜のきみはいつにもまして素晴らしい。この上なく面白いアイディアだ。わしの工場は一日に9,000台の自動車ボディを生産できる。鋼鉄のプレス加工や溶接なら任せてくれ!」

「助かります。これで第一の関門は突破したと言えるでしょう!

ミューラー博士、あなたにもお願いがあります。設計図が出来次第、博士の化学研究所でできる限りコンパクトな空気供給装置を作ってください。その容量に合わせて他の部分を設計します」

「可及的速やかに対処しよう。だがフレッド、きみの構想している鉄人には1つ弱点があるね。腕や足の関節はどうするつもりだい?」

「良い質問ですね。多少の技術的工夫が要るでしょうが、問題の半分はすでに深海潜水服で解決されています。

バローズ、ここまでの話はよく聞いていてくれたと思う。電気冷蔵庫の製造業者からすると、われわれが必要としている断熱は実現可能だろうか?」

「そうだなあ。きみのブリキ缶を絶対零度から遮蔽するのと、冷蔵庫を夏の日の90度(訳注:約32℃)から遮蔽するのはずいぶんと話が違う。とは言っても、色々とテスト手段はある。おそらく月面の低温に対応することは、われわれの技術の限界を超えるものではないだろう」

「いいぞ、バローズ! あんたはできる男だよ」

この時点で、スコウフィールドの空想に刺激され、会話が自然に始まった。青年技師は熱心に身を乗り出し、目を輝かせて、一度に話を聞こうとしながら同時に小さな手帳に銀色の短い鉛筆ですばやくメモを取った。だがしばらくして熱気が冷めて来ると、男たちは三々五々ほかの趣味に戻ったり、居間から出て研究室へ入って行った。望遠鏡を澄み渡った星空の元に担ぎ出す者もいた。

スコウフィールドは火の消えた暖炉の前にただ1人残り、沈思黙考していた。

第二章 《散策服》の製造

何週間が、そして何カ月が過ぎていった。製図版の上で何時間も何時間も作図と計算が積み重ねられ、月面散策服の設計が完成した。

『科学と発明』誌は次のように評した。「これはフレドリック・スコウフィールドの工学人生における最高傑作である。彼はこの若さでありながら、当代随一と言えるだろう。過去数世代の著名な技術者たちを全員合わせても、この若き天才ほどの偉業は期待できないだろう」

天文学クラブの面々は《散策服》の製作に全力で打ち込んでいた。外殻が、そして内殻が、プレスされ溶接された。2つの層の間は真空にされた。空気供給装置、電熱線、そして電話と無線受信機はそれぞれの専門家の助言の元に作られた。これはまさに科学研究と工学技術の精髄だった。

完成した2着の《散策服》が、ヘルメット部の頂点に付いた輪っかに鋼線を通し、クレーンで吊り下げられていた。

バローズの協力により絶縁性の実地試験が行われた。《散策服》のうち一着がマイナス190度(訳注:約マイナス123℃)の液体空気に数時間浸された。これに飽き足らず、続いて1400度(訳注:約760℃)の高熱がアーク炉によって作り出された。《散策服》の表面に付いたドライアイスが、熱気に晒されて蒸発していった。試験結果は予想以上だった。冷蔵技術の偉大な成果だった。

第三章 月ロケット

史上最初の有人月ロケットはいかにして建造されたのか――それは長い長い物語であるが、現在では知らない者は誰もいないだろう。1つの歴史的事実となっている。ドイツのロケット飛行機がベルリン=ニューヨーク間の航空路で成功を修めたことに刺激を受け、一連の実験が始まった。

初めに打ち上げ方法が、そして後から制御方法が確立された。エンジンも洗練されていった。そうなると、月世界行きのロケットが作られるのは当然の論理的帰結だろう。その目的は未知の領域が多い月面の地理を詳らかにすることにあった。われわれの衛星の変化の過程を知ることで、地球の誕生から終焉までの流れについても理解が進むことだろう。

読者には申し訳ないが、この魅惑的な物語を詳しく語るにはあまりにもページが限られている。ただ1つだけ理解して欲しいのは、危険な冒険への参加者選びがスコウフィールドの手に委ねられたということである。ジュール・ヴェルヌの予言的作品『地球から月へ』では、3人の男が月に向かった。スコウフィールドたちの定員も同じ人数だった。航空学にも精通したミューラー化学博士が2人目の乗員にふさわしいことは、誰もが賛同した。そして著名な天文学者であり数学者でもあるケンワージー教授が3人目として選ばれた。

離陸時の苦痛の厳しさ、こめかみのうずき、早鐘のように打つ心臓、そして無重力状態になったとき生体の動きや機能が(いや、思考さえもが)どうなったか――それを語るのは本稿の主旨ではない。

狭隘な船室に収まった旅行者たちは、それぞれの担当業務に就いた。小柄で神経質なケンワージー教授は分厚い対数表をめくりながら果てしない計算を続けた。冷徹なドイツ人科学者のミューラー――ひどい近眼だが嗅覚と味覚は確かだった――は、タンクやバルブやメーターの間をうろついては愛する機器類を覗き込んでいた。スコウフィールドは逸る心を抑えながら操縦盤を見ていた。ロケット機の発進と進行は自動で記録されていた。

時間はあっという間に過ぎた。そしてついに、月の地勢が3人の眼下に広がった。その地形を官製の月面図と細部を見比べた結果、彼らの乗った投射体は岩が多く地盤の悪いアペニン山脈のどこか――おそらく平たい台地の上か、もしくは火山性のクレーターの中に着陸することになりそうだった。

着陸まではもはや数時間だった。ストップウォッチを持ったケンワージーが合図を出し次第いつでもブレーキを掛けられるよう、スコウフィールドはエンジン室の前で待ち構えていた。ミューラーは大戦中にUボートの中で吸っていた塩素混じりの空気よりも、今供給されている空気の方が純粋だという事実について、感慨にふけっていた。

着陸まで数分――そしてもはや数秒――そしてロケットエンジンが轟き、2度、3度と反動が旅行者たちを襲ったかと思うと、機体は地表に激しく接触した。月面到着である。

第四章 大冒険の準備

最初に口を開いたのはミューラーだった。「フレッド、ケニー、大丈夫か? よし、よし。少なくとも脳みそを岩の上にぶちまけずに済んだことを喜ぼうじゃないか。着陸地点が《晴れの海》の柔らかい砂地だったのはかなりの幸運だった。ロケットの一吹きもすれば、巣穴から出てくる砂蟹みたいに脱出できるだろう」

スコウフィールドは疲れた顔で微笑んだ。「衝撃に備えてくれ。噴射するぞ」

ロケット機は一瞬で砂から抜け出したかと思うと、ゆっくりと横に倒れ、静止するまでに1・2回転がった。

探検家たちは先を争うように立ち上がり、舷窓に向かった。スコウフィールドがボタンを押すと鋼鉄のシャッターが開いた。彼らは厚いガラスの向こうを覗き込んだ。神ならぬ身の肉眼にとっては何という光景だろう! 砂、岩、完全なる荒廃。まばゆい日光が明と暗のどぎついコントラストを作り出していた。

沈黙を破ったのはまたミューラーだった。「こんなまぶしい所に出て行ったら目が潰れてしまう。わたしの眼は

にこやかに指さした先には広口のガラス瓶が500個ほどあり、すべてに番号とラベルが貼ってあった。

「道具も、鋤も、ツルハシも、バケツも、爆薬も、たっぷりある。だが何はともあれ、まずは閃光弾を焚こう。母なる惑星の仲間たちにわれわれが無事に着いたことを報せようじゃないか」

彼ら全員が思わず上を見上げると、小さな窓から地球が見えた。それは細い三日月のようにしか見えなかった。

「フレッド、いかに君がいじくろうと無線機は動かないんじゃないかと、ぼくは予測していたんだ。使う前に壊れてしまうんじゃないだろうかとね。ぼくは電気時術者ではないが、もっと良いものを荷物の中にねじ込んできた。400フィート四方の黒い絹布だ。こいつを砂の上に広げれば、ヤーキス天文台の屈折望遠鏡は必ず捉えてくれるだろう。さらに言うと、ぼくは点と線でできた略号を考案し、主要な天文台すべてにコピーを送るよう段取っておいた。今この瞬間にも、100以上の天文台が月を追尾し、われわれの信号を待ち構えていると分かれば、ずいぶんと安心できるんじゃないかな」

「なるほど、全くもって徹底していますね、教授」とスコウフィールドは相槌を打った。「でも地球側はどうやってこちらに信号を送るんです?」

「われわれには18インチのレンズがあるのを忘れてもらっては困るよ。太平洋にいる駆逐艦隊が10マイル四方の煙幕を張ってくれる。古くて単純な手だが、これで補給ロケットがいつ、どこに着陸するか分かるという寸法だ。

他に質問は?」

「いえ、何も。今わたしが知りたいのは外気温だけです」

「どんなもんですかね、

「今測っているところだ。わたしの計測器によると、地表から9フィートの高さの所で華氏マイナス227度(訳注:約マイナス144℃)だ。やはり前々から想像していたとおり、痕跡的な大気がある。この《海底》の砂から1フィートの高さだと温度はマイナス152度(訳注:約マイナス102℃)に過ぎない事実が、そのことを示している。深いクレーターの窪地の中なら、酸素と羊毛のインナースーツを装備すれば、短時間、《散策服》で歩き回れるだろう。もし霜の存在がはっきりと観察され、緑の痕跡が原始的な植物を意味するならば、非常に興味深いものが見つかるだろう。4つの舷窓から温かい日差しが差し込むロケットの中は快適だが、月世界の長く暗く、凍り付くような夜が来るまであと8日しかない。きみたち2人はすぐに外に出て、地球に信号を送らなければならない。わたしたちは探検をし、補給品の到着を待ち、再充填を行い、ロケットを離陸姿勢にセットし、遥か彼方の山頂に日が沈む前に出発しなければならない」

「月の裏側についてはどうします、教授?」と、常に空想がちなスコウフィールドが質問した。

「フレッド、探検する価値はないと思うね。それに、もし過去に文明があったとすれば、月の長い夜の間、地球光を活用できるこちら側にあったはずだ」

「ところで博士、あなたがいつものごとく化学協会での月例チェスの集いに参加して、夜の半分を遊んだとすると、約7地球日も家を空けることになります。奥さんはシリンダーに硫化酸素を満タンにして待っていることでしょうね?」

ミューラー博士は深いため息をついた。「この

こうして月世界における最初の会話は終わった。3人の探検家はぐらつくテーブルの周りに無言で座り、粗末な食事を旺盛な食欲で食べた。

天文学者ケンワージー教授が最初に《散策服》に潜り込んだ。スコウフィールドがケンワージーにヘルメットを被せ、エアロックによろめいて行くのを手助けした。エアロックは船尾にあり、船内と船外をつないでいた。内扉が閉まり、密閉された。スコウフィールドとミューラーは、《散策服》の鋼鉄の爪が外扉のレバーをひっかく音を聞いた。

2人は鉄人が月面への第一歩(第一跳躍?)を印すのを食い入るように見つめた。ケンワージーはすぐに振り向いて、万事良好であることを示すために手を振った。

「すばらしい! やったな坊や!」ミューラーがスコウフィールドの背中を叩きながら叫んだ。「きみも早く《散策服》を着るんだ。次はわたしの番なんだから。例え目が潰れようと、わたしはやるぞ。きみたちじゃ溶岩と石英の区別も付かないだろうし、化学協会は収集瓶がいっぱいになることを期待しているんだから」

スコウフィールドは2・3分後にはケンワージーの後を追っていた。ミューラーはエアロックの開閉で損失した空気を補おうとバルブを開き、メーターが15ポンド毎平方インチ(訳注:約1気圧。)を示すとバルブを閉じた。

第五章 探検――隠された都市

1

探検家たちは《散策服》をテストするため、ロケットの周辺を少し動き回ることにした。そして辺りの土壌や地形の特徴をおおむね把握した。彼らの足は柔らかな黄色い砂に深く沈み込んだ。日光のぎらつきは目が潰れるほど厳しかったので、暗い色のガラスがヘルメットに急遽取り付けられた。スコウフィールドは教授のヘルメットと自分のヘルメットを接続した。会話が始まった。

「フレッド。ミューラーに閃光弾を焚かせたほうがいい。われわれの第一の義務は、地球で心配している人たちを安心させることだ」

そこで彼らはロケットに戻った。博士は2人の考えを予期していた。エアロックには閃光粉の箱、鋼鉄のコイル、起爆装置、そして折りたたんだ黒い絹布の束が置いてあったからである。

閃光弾はロケットから多少離れたところに設置された。それは5分間もまばゆい光を放って燃え続けた。大きな黒い布を広げるのが次の仕事だった。一仕事終えた彼らは、信号がすぐに観測され、友人や親族にも直ちに伝達されるだろうと考えると、気持ちが大いに楽になった。

2人が外で作業している間、博士は望遠鏡と三脚をエアロックに入れ、手動ポンプでエアロック内の空気を船内に吸引し始めた。ドアを開けるたびに70立方フィートの空気を失いたくなかったからである。

すでに述べたとおり、ロケットは月の北半球にある《晴れの海》として知られている広大な海底に着陸した。南東にはサメの歯のようなアペニン山脈があり、その向こうにはかの有名なコペルニクス火山があった。コペルニクスは線状リルと呼ばれる峡谷に囲まれていた。

ケンワージーは地球からも肉眼で見える広大な海盆を重点的に探検しようと提案した。水、大気、植生の最後の名残りが見つかる可能性が最も高い場所だからである。そういうわけで、教授はスコウフィールドを伴って暗灰色の軟泥――何万年、何億年もかけて降り積もり、そして砂岩のように固焼きになった軟泥――の平原を横断し、西へ向かった。はるか彼方のプロクルス火山は1,400フィートの高さにそびえ立っており、大きな白い目印になった。

これらの地形は天文学者にとっては全くもって馴染み深いもので、スコウフィールドは目に入る全てを記憶に刻み付け、写真に収めていった。進むにつれ、土地は段を描いて低くなってゆき、下るにつれて周囲は暗くなっていった。

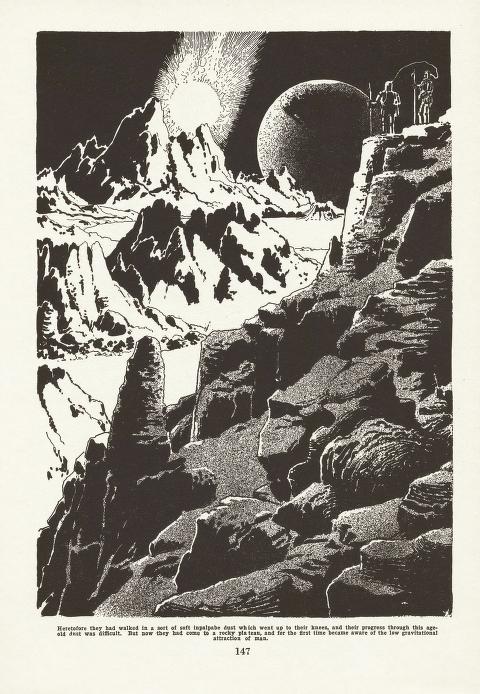

ここまで、2人は膝まで届く微細な塵を踏み越えて来た。永劫の時を経た塵のせいで、前に進むのは困難だった。

ここまで、2人は膝まで届く微細な塵を踏み越えて来た。永劫の時を経た塵のせいで、前に進むのは困難だった。だが、岩がちな平原に到達した彼らは、ようやく低重力の恩恵を感じた。

だが、岩がちな平原に到達した彼らは、ようやく低重力の恩恵を感じた。深い塵に足を取られることがなければ、月面での歩行は正真正銘の楽しい行為だった。重い《散策服》に身を固めているにも関わらず、月の重力の下では彼らの体重は羽のように軽く、ほんの少し力を入れれば空高く舞い上がった。地球上では数インチ跳び上がるのがやっとだったが、ここでは3フィートを超えるのも容易だった。しばらくの間、探検家たちは信じがたいほどのジャンプに没頭した。電話の通信線が長くて柔軟なのはとても良かった。さもなければ線は千切れてしまっただろう。月の岩盤の上を跳び回りながら25フィートないし35フィートの距離で会話を続けるのは全くもって奇妙な体験だった。2人は充分に低重力を堪能した後で、体力を浪費しないように歩き方を調整し、真剣に探検を始めた。

クレーターの中心部に着くと、彼らはお椀の底にいるように感じた。ケンワージーは海抜高度でマイナス6,000フィートくらいだと見積もった。もし生命が最後まで生き残って進化を続けていたとすれば、その場所はここだろうと教授は思った。彼は地面に穴を穿ち、特別製の爆薬を仕掛けた。閃光が走り、振動がはっきりと感じられたが、全く音がしないのは奇妙であった。スコウフィールドが布バケツを展開し、2人は様々な色や形をした中礫や、魚類、貝類の化石を手早く拾い集めた。驚嘆した青年技師は教授のヘルメットに通話線をつなぎ、興奮を伝えた。

「ねえ、ミューラーがこのバケツに詰まった魚介類を見たらどう反応すると思います?」

「この分野の研究に長年打ち込んできたわたしに言わせれば、この場所の近くに着陸できたのは実に幸運だった。ここは疑う余地もなく月で最も古い海の1つだ。あの尾根のあたりでもう一度発破を掛けてみよう。それが終わったら、尾根に登ってその地表をもっと近くで研究する。これまで、視界のいい夜には、ヤーキス天文台の望遠鏡でこのあたりを最大倍率にしてしょっちゅう観測したものだ」

ケンワージー教授は、まるでシカゴ大学の大講堂で講演をしているかのように格式ばって文法的に正確な発言をする以外には、興奮を示す証拠を出さなかった。

「次の発破はもっと深くに仕掛けよう。ミスター・スコウフィールド、月の低重力下だとこの爆発はかなりのクレーターを作るだろうね」

そのとおりになった。爆発はまさにクレーターと呼ぶべき穴を地面に開けた。2人は穴に飛び降りて2・3分のあいだ熱心に掘った。今度はさらに大量の化石が見つかり、ケンワージーは半時間近くも沈黙したまま化石をいじり回した。

突然彼は、スコウフィールドが山積みにしていた大小さまざまな甲殻類の化石の山に跳び上がり、1つの奇妙な化石を鋼鉄の爪でつまみ上げた。それは明らかに魚の頭だった。ヒラメのように、両目が一方に付いていた。目の間からは緑色の長い突起が飛び出していた。

スコウフィールドは電話線を教授のヘルメットにつないだ。「あのう、教授、それはどこが珍しいんですか?」

2

ケンワージーは格式ばって言った。「ご質問に答えて、この脊椎動物の生活史を辿ってみることにしよう。大昔、この小魚は不注意にも海岸線に近づき過ぎた。丁度よく突き出した岩の上に座っていた

「で、次はどうしましょう?」

「いったんこの穴を離れよう。発掘の仕事はミューラーが完成してくれるはずだ。わたしたちはあの尾根を登ろう。プロクルス山まで伸びているあの尾根だ。道々、塩が層を成しているのをよく観察できるだろう。これはつまり、気も遠くなるほどの長期間に渡って、水が蒸発し、海面が下がっていったことの証左だよ。また、土壌の性質が変化していくことにも着目すべきだ。わたしたちが踏みしめているのは、もはや軟泥ではなく肌理の細かい黄砂だ。もう少し進めば、砂は軽石粉……というよりも事実上の火山灰になるだろう。大火山が吐き出した火山灰を西風が運んで来て、このあたりは10フィートか20フィートは積もっているのだ。

新雪のように軽くて柔らかいから、歩くと膝まで沈んでしまう。

言うなればここは月のナポリだ。彼方にはヴェスビオ火山がそびえ立ち、東にはナポリ湾がある。この広大な平原のそこかしこにポンペイやヘルクラネウムのような都市が埋もれているに違いない。この地点から南に行き、それから西に行くと、土塁と尾根が一直線に並んでいるのがかすかに見えるはずだ。その様子は条件が揃えば地球からも観測できる。パーシヴァル・ローウェルとわたしはフラグスタッフ(訳注:アリゾナ州の都市。ローウェル天文台がある。)で、一晩かけて観測したものだ。だがローウェルはすでに老境にあったし、世間からこれ以上嘲弄されることを避けたかったので、観測したものを公表しなかったのだ。埋もれかけた都市だよ! わたしたちが先鞭を着けるんだ。後の世代がしっかりと発掘できるように」

スコウフィールドは矢継ぎ早に襲い来る驚異の波に揉まれ、言葉も出ずにいた。彼はそのまま無言で、最後の発破を仕掛けるための穴掘りを手伝った。

2人は跳んだり滑ったりしながら大急ぎで斜面を滑り降りた。その底は幅50フィートに渡って、磨き上げたように平滑になっていた。道路が――正方形の巨大な敷石がきっちりと敷き詰められた平面が露出していたのである。

「これは道路の一部だ。左右どちらかを掘ってみれば、壁も出て来るはずだ」

事実、土塁をよく見ると壁の角が少しだけ飛び出ていた。砂を少し掘ると、重い溶岩のブロックが現れた。積み方は、インカやアステカの建築物を連想させる様式だった。

スコウフィールドがスコップを振るい、美しい彫刻のある入り口を掘り出すのを、ケンワージー教授は若干後ずさりして撮影し、数十ヤードのフィルムに収めた。巨大な岩がバリケードを築いていた。おそらく大昔の敵に対する最後の防壁だったのだろう。

その時、ヘッドフォンからブザー音が鳴り、無線の受信機の電源が入った。2人はミューラー博士がロケットから話しかけてくる声を聞いた。

「きみたち、もう3時間が経過してるぞ。空気の残りがだいぶ少ないんじゃないか?」

スコウフィールドはケンワージーのヘルメットとつながったプラグを2回か3回抜いて、万事が順調で今から帰還することを示した。

ロケットに戻る彼らの足取りは重かった。ミューラーの《忌々しいビン》――ケンワージーの言い方を借りれば――に入った標本のせいである。

3

そのころ、ミューラー博士はロケット内の整理に大忙しだった。考えうる限りの予防策が打たれていたにも関わらず、機内には物品が散乱していた。ロケットは、月への行程のうちほんの一時だけ無重力状態になった。探検家たちは困惑と不快感を味わった。彼らは半ば意識を失って機内を漂いながら、ひどい吐き気や眩暈と戦った。スコウフィールドは操縦盤の前に自分を縛り付けた。ケンワージー教授は人事不省に陥った。ミューラー博士もあまりにも具合が悪く、水を空中でリボン状にして結び目を作るというような、無重力状態で達成できると物理学者が予測した離れ業を試みるに至らなかった。

結果として、化学者が最初にとった行動は悪い空気を浄化することで、彼は二酸化炭素を吸収する苛性ソーダに加えて、悪臭を吸収すべく粉末状にした木炭を周囲に散布した。食料、工具、医薬品、水、そしてタンクに残った酸素の量のチェックを終えるまでに、知らず知らずのうちに3時間が過ぎていた。博士は自分が恐ろしく孤独であることに突然気づき、不安を感じて探検家たちに無線で呼びかけた。スコウフィールドからのカチカチという信号音を聞いたミューラーは大いに安心した。エアロックの外扉がバタンと音を立て、ケンワージーが入ってくる足音を聞くまで、仲間たちのことは頭の中からさっぱりと消えていた。

続いてスコウフィールドが標本でふくらんだ2つの大きな布バケツを抱えて入って来た。ミューラーは欣喜雀躍し、すぐにドイツ語の科学用語で何やらつぶやき始めたが、残りの2人には何を言っているのかほとんど分からなかった。ミューラー博士は教室で講義するかのように鉱石や化石を1つずつ持ち上げては専門用語で分類して行った。新発見の物に対しては3人の探検家にちなんで命名して行った。

熱中するミューラーを傍目に、スコウフィールドとケンワージーは食事と水分を摂り、エアマットレスに身体を横たえた。化学者の単調な声を子守唄代わりに、彼らはすぐに眠りに落ちた。

第六章 月面での遭難

1

「フレッド、今日はコペルニクス・クレーターを探検しよう。ポーランドの天文学者にちなんだ、地上から肉眼でも目視できる大クレーターだ。幸いにも、その位置はこの南東、アペニン山脈の麓にあり、1時間と少しもあれば到達できるはずだ。

探検家たちは足取りも軽く飛び跳ねながら、早いペースで南に進み、しばらくしてから東へと方向を変えた。進むにつれて、雄大な山脈が地平線から急速に姿を現した。地形は急峻になり、横切るのは極めて困難になった。平原のそこかしこに、火山の噴火や先史時代の氷河によって切り崩され、運ばれてきた巨大な岩塊が横たわっていた。また別の場所では、深い地割れが恐るべき地震の力を示していた。地割れは山脈全体に走っており、かつては潤沢にあった海水や湖水が月の内部に吸い込まれたのだとしたら、これが原因だと推察された。

これらの壮大で厳粛な眺めは、死にゆく月がもがき苦しむ中で作り出されたもので、旅行者たちに深い感銘を与えた。

人類史上例を見ない猛烈な孤独感が、男たちの魂を苛んだ。彼らは勇気を奮い立たせるために、無意識のうちに近付き合い、会話を途切れないようにした。

そしてついに大コペルニクスの同心円状の稜線が彼らの前に立ちはだかった。16,000フィート近いその山頂へ向けて、探検家たちはゆっくりと登って行った。

彼らは息を切らし、大汗をかきながらも山頂に立った。

2人はその場に座り込み、眼下に広がる驚嘆すべき大パノラマを眺めた。火口の反対側までは丸々50マイルはありそうだった。見下ろすと、火口の深さは少なくとも3マイルはあると彼らは判断した。中心部からはゴシック様式の大聖堂の塔のように、円錐が群れを成して生えているのが見えた。下降は注意を要した。探検家たちは常に地滑りを警戒していた。大きな硫黄の堆積物が幻想的な形に結晶化し、側面に散りばめられた黄鉄鉱の固まりがきらきらと光っていた。鉱物の美しさと豊富さが彼らを魅了した。そして、巨大な硫黄の固まりが人為的に四角く切断されているものに遭遇するに至り、彼らの驚きはさらに高まった。クレーターの縁をあらためて見て行くと、明らかな溝が視認できた。これは道――大昔の月人がこの貴重な元素を遠くの都市へ運んで行った運搬路に他ならない。

ようやく到達できたクレーターの底は、テーブルのように平坦で、そして幾世紀にも渡って降り注いだ火山灰が積もっていた。火山灰はきめが細かく、そして羽毛のように柔らかく、探検家たちは膝まで埋まった。ケンワージー教授は形を保っている小クレーターを1つ選び、慎重にその最高点まで登った。2人はぱっくりと口を開けた地割れを覗き込み、漆黒の闇を見通そうとした。

スコウフィールドは少々身を乗り出し過ぎた。青年は月面の重力下で《散策服》の平衡を保つことにまだ習熟していなかった。そして彼が身を乗り出した時、予想外の事態が起きた! 足元の、溶岩と火山灰から成る地面が崩れたのである。スコウフィールドは闇の中へと落ちて行った!

教授は慌てふためいて声限りに叫んだ。「フレッド! フレッド!」

しかし、切れた電話線はいかなる音声も伝えなかった。

動転しながら、彼は素早く腹ばいになって深淵に目を凝らした。苦い涙がヘルメットの窓を曇らせた。ケンワージーは茫然としてしまい、何をどうすれば良いのか分からなくなった。その時、ロケットに残ったミューラーからの信号が彼を正気に戻した。教授は丸めてあった縄をほどいて、片側を岩に巻き付け、もう片側には懐中電灯を結び、地割れに300フィートも降ろした。その場で2・3分ほど逡巡したのち、彼は嫌々ながらロケットに戻ることを決断した。天文学者は慎重に経路を選び、ほぼ直線に進んだ。月の地理については完全に頭に入っていたので、迷うことなど全く考えもしなかった。

ケンワージー教授がたった1人で戻って来たのを知って、ミューラー博士も激しく動転した。教授が痛ましい事故の詳細を語る間、博士はせかせかと辺りを歩き回った。博士は若い教え子を息子のように愛していた。彼は、ボストン工科大学の階段教室で熱心に化学の講義を聞くスコウフィールドの顔を想起した。

博士は大急ぎで送信機に屈み込み、フレッドが聞いていることを願って話しかけた。

「フレッドくん、元気を出せ。空気はあと3時間以上もつはずだ。ケニーが1,000フィートの縄を持って引き返す。この長さなら何とか君に届くだろう。神は自ら助くる者を助く。最期まで望みを持つんだ。もし空気が足りなくなった時に備えて、これまで秘密にしていたことを教えよう。フレッド、わたしの学説では、月のクレーターの地割れの底には

そのころ、スコウフィールドは何を考えていただろうか? 彼は回転の速い頭と何事にも動じない強靭な心身に恵まれていた。敏捷性を必要とすることは、何であれ彼の性分に合っていた。学生時代の彼はバスケットボールの花形プレイヤーだったし、テニスでも名を知られていた。逆立ちして歩くこともできたし、棒高跳びも得意だった。そして彼は、地上100フィート、幅4インチ幅の梁の上を歩いて渡ることも平気な男だった。それゆえに、自分が落ち始めたことに気づくや否や、スコウフィールドは手足を激しく突き出し、何とか姿勢を保つことに成功した。月の表面重力は地球のそれの6分の1に過ぎない。千フィート落ちるとしても、途中で1回か2回減速できれば、大した怪我はしないだろうと青年は思った。100フィートも落ちないうちにトンネルの方向が変わった。スコウフィールドはぎこちなく岩盤を叩き、《散策服》に包まれた彼の身体は45度の角度で滑り始めた。200フィートほど滑ったところでトンネルの角度は再び急峻になり、鉄人は50フィートばかり落下した。再度傾斜を滑り始めた時、彼は自分が火山岩の巨大な土砂崩れに乗っていることに気づいた。ここまでの間にスコウフィールドは何とか2・3回は落下を緩めることに成功した。最後の200フィートでトンネルは再び垂直に近くなった。穴の底は横方向に広がり、かなり大きな空洞になっていた。

2

落ちるところまで落ちたスコウフィールドは、横たわったまま冷静に自分のいる深さを見積ろうとした。しかし地表から700フィート、クレーターの底を基準にしても500フィートは落ちたとは、ほとんど想像もしなかった。青年は沈黙と暗黒を強く意識した――その2つが彼を急激に窒息させようとしていた。機械的に探照灯を点けようとしたが、壊れやすい電球は案の定割れていた。恐怖が青年技師を襲った――自分自身のことではなく、老人2人にこれから降りかかるであろう災厄に思い至ったからだ。自分の力と技術なしでは、彼らはロケットを離陸姿勢に戻すことができず、月面で死を待つことになるのではないか?

こうした陰鬱な考えの中、ミューラー博士からの無線通信は驚くほどはっきりと聞こえて来て、スコウフィールドに行動の方向性を示した。すぐさま彼は鉄の爪をブリキの箱に差し入れ、かなり手こずった挙句ライターをなんとか取り出した。ホイールを回すと、地球上でも滅多にないくらいすんなりと火が点いた。

黄色い炎の助けを借りて、携行品の中からロウソクを取り出すことができた。スコウフィールドは岩棚にロウソクを置いて、周囲を注意深く見分した。壁はたった1本のロウソクの光をよく反射した。青年は周囲の岩壁が結晶質であることに気づいた。足掛かりになるような凹凸は皆無であり、ケンワージーは文字通り自分を地表まで引っ張り上げなければならないだろう。

ヘルメットを緩めながらスコウフィールド青年は考えた――果たして周囲の空気は呼吸可能なのだろうか? しかし遅かれ早かれ試してみないわけにはいかない。ヘルメットがシュッという音を立てて外れ、青年は喘ぐように呼吸した。

空気は希薄だったが酸素は豊富に含んでいたので、彼はすぐに普通の呼吸に戻った。スコウフィールドはさなぎから羽化する蝶のように《散策服》から這い出した。青年技師が最初にしたことは、探照灯の後のネジを外して予備の電球を試してみることだった。それは明々と灯った。これで彼は明るく、むらがなく、酸素も浪費しない照明を手に入れたことになる。

スコウフィールドは自分が果ての見えない大洞窟の中にいることに気づいた。近くに大瀑布でもあるかのように地面が振動していることが感じられた。スコウフィールドは、ジュール・ヴェルヌの名作『地底旅行』を思い出した――ちなみに彼はこの魅惑的な物語を少年時代に三回は読み返したものである。

この不思議な場所を探検したいのは山々だったが、自分自身にこれ以上の危険が降りかかるのを避けるため、と言うよりもむしろ仲間たちのことを考えて、スコウフィールド青年は誘惑を断ち切った。ただし四肢や背中のこわばりをほぐすため、多少歩き回ることは辞さなかった。100フィートほど進むと、行く手は波立つ淵で塞がれていた。指先を入れてみると温水であることが分かった。舐めてみると硫黄の味がした。

「硫黄泉だ」と青年技師は思った。「これは大した贅沢だぞ。地球のリゾート地でこんな温泉に入ろうとしたら、相当なお金を取られるからな」

スコウフィールドは手早く服を脱ぐと温水に浸かった――岸からあまり離れて渦に巻き込まれないよう、注意しながら。

第七章 救助

一方そのころ。ケンワージー教授は重い鋼鉄のケーブル、つるはし、スコップ、予備の酸素タンクを担いでよろめきながら走っていた。コペルニクスに取って返した教授の心は不安で重かった。頂上に到着すると、短いケーブルを荷物から急いで引き抜き、電気式投光器をくくりつけた。彼は投光器をゆっくりと穴に降ろしてゆき、光源はトンネルの屈曲部の向こうに消えて行った。恐ろしい真実が彼を打ちのめした――岩壁はガラスのように滑らかで、スコウフィールドが足掛かりにできそうなところは全く無かった。

教授は茫然として立ち尽くした。

いや、しかし、これは何だ――何かがケーブルを引っ張っている?

そうだ。確かに意思を持つ何者かに引かれているのだ!

ケンワージー教授は、スコウフィールドが符号で言葉を送って来ているのだと気づいた。

『ワレ 生存 スルモ 空腹 ナリ。ホットコーヒー 魔法瓶 デ 降ロセ。ミューラー ノ ドイツソーセージ ノ サンドイッチ 1ダース 降ロセ』

「まさか、そんなことが?」とケンワージーは思った。「《散策服》はバラバラになって、フレッドは月の大気に晒されているはずなのに!」

『了解 シタ。シバラク 耐エラレルカ?』

『イエス! イエス!』と返報。『月 ノ 空気 ハ 呼吸可能 ナリ。気温 ハ 温カ ナリ。心配 ムヨウ。引キ揚ゲテ クレル マデ 何トカ 耐エル』

驚きながらも羽のように軽くなった心で、教授はロケットにとんぼ返りした。ミューラーが相方の帰りを今か今かと待っていた。詳細を聞きながら、ミューラー博士は数食ぶんの食料を耐寒性の容器に詰め込んだ。容器を受け取った時にスコウフィールドが喜んだのは、その中にパイプとタバコも入っていたことである。そして耐寒容器の中には、さも当然のように《忌々しい試料採集ビン》も入れられていた。

再びロケットに戻ったケンワージー教授は、ミューラーがまだ地球と無線で交信できていないことを知った。スコウフィールドについては当面の安全が確保されたので、教授は地球からの信号を読み取るための望遠鏡の設置に取り掛かった。それが完了すると、彼は黒い絹布の四隅を折り返して八角形を作り、月面側の準備が整ったことを示した。

2時間後、太平洋上に黒い点が見え始めた。続く複数の黒点が、補給ロケットの到着に関する詳細を示していた。そして、探検家たちはロケットの噴炎を視認した。着弾地点は北東にかなりの距離があったが、《虹の入り江》付近のようだった。

多数の観測所がほぼ同時にケンワージーの黒い四角形を観測した。地球側の熱狂は想像を絶するものがあった。2発目の補給ロケットがすぐに準備された。あらゆる物資が満載され、そして最初のロケットの飛行時間を元に逆噴射剤の量は微調整され、電気的に発射がなされた。

細心の注意を払ったにも関わらず、計算は完璧ではなかったようで、無人ロケットは砂に深く埋まり込んでいた。耐寒性を考慮する必要はなかったので、複数の大きなハッチが外側から開けやすいように設置されていた。ケンワージー教授は機体後部のハッチを開けて第3の《散策服》を引きずり出し、ミューラーの待つロケットに引き返した。

2人はすぐにスコウフィールドの救助に向かった。彼らはコペルニクス・クレーターの縁に陣取り、まず非常用の酸素タンクを吊り降ろした。10分ほどすると、スコウフィールドから準備完了の合図が届いた。ケンワージー教授とミューラー博士は全身全霊の力をもって鉄人を引き上げ始めた。1時間の筆舌に尽くしがたい努力の結果、ついに鋼鉄製のヘルメットが日光の下に現れた。

こうして月面の人となった3人は、補給品を回収すべく直ちに出発した。

第八章 帰還の準備

探検家たちは砂の上に補給ロケットの中身を広げた。彼らが最初に組み立てたのは、ロケット推進の軽トラックであった。これに乗って何度も往復するうちに、ホームベースは建築現場のようになった。

地球への帰還の第一歩は、ロケットを直立させるために、軽量な鋼材で三脚を組み立てることであった。往路と違って大きな重力に逆らう必要がないので、帰路で必要なロケット燃料は往路の3分の1程度だと彼らは見積っていた。

やるべきことはいくらでもあるのに、時が経つのはあまりにも早かった。ケンワージー教授は本業の天文学に没頭した。

月面から見た天空の壮麗さは、宇宙飛行の危険性に見合うものだった。惑星が特にまばゆく輝いていた。教授は反射望遠鏡を使い、ローウェルが言うところの《火星の運河》を確認した。彼の撮影した写真は運河論争に終止符を打つことになった。そして数週間後に乾板がシカゴの研究所で現像された時、更なる事実が明らかになった――火星の南極冠の中心に黒い正方形が出現し、それが八角形に変化していたのだ。これは火星に知的生物が存在し、地球と月の間の通信を見ていたことを示していた。

この事実は興味深いものであるが、今われわれが語るべきは3人の先駆者たちの無事な帰還と、彼らが持ち帰る厖大な量の科学的試料である。

ボルトと鋼材で三脚を組み立てるのは、時間のかかる仕事だった。脚は3本とも固い岩に埋め込まなければならなかった。男たちはワイヤー、角材、滑車、手回し式の巻き上げ機を駆使してロケットを所定の角度に持ち上げた。軽い重力が彼らの助けになった。

無人ロケットに積まれていた様々な物品の中には無線受信機もあったので、ミューラー博士は地球から助言や激励のメッセージを受け取ることができるようになった。ケンワージー教授とスコウフィールド技師は毎日かなりの時間を割いて、正方形の絹の布を使い、情報に飢えた報道機関に対して簡潔なメッセージを送り出した。時間は惜しかったが、地球に届くほどの大電力を無線送信機に与える装備は、ロケットには搭載していなかった。

アメリカはすぐに彼らの冒険に商業的価値を見出した。パテ・ニュース社は天文学者ケンワージー教授の映画を作るために、100万ドルの提供を申し出た。AP通信はスコウフィールド技師の独占取材のために更に100万ドルを出して対抗した。金銭を軽蔑していたミューラー博士はこのような申し出に耳を貸さなかったが、イェーナ大学が彼に名誉学位を与えたと聞いて、大いに喜んだ。ミューラー夫人は配偶者の代わりにあらゆる金銭問題に関与し、出版社と契約を結んだ。月理学に関するミューラー博士の著書――この分野における金字塔である――の印税は夫婦の預金残高に大いに貢献した。

探検家たちは24時間周期に合わせて生活した。健康と体力を保つためには地球と同じ周期で寝起きする必要があるからである。彼らの日常は過酷だった。ちょっとした動作で動悸が激しくなった。2人が眠る間、1人が不寝番を務めた。

太陽が沈んでゆき、影が長くなっていくにつれ、ケンワージーは不安を募らせた。ミューラーは没頭し過ぎて何かと不注意になりがちだったので、無線で厳しく警告を受けた。

努力の甲斐あって、機関室には燃料カートリッジが挿入され、中央配電盤に電気的に接続される時が来た。逆噴射用のカートリッジ――往路用のものの3倍は強力である――が機首に取り付けられた。探検家たちは全てを所定の位置に収めた。全てがベルトとバネでしっかりと固定され、動くものは何もなかった。望遠鏡、トラック、工具類の一部、空になった補給ロケット、そして三脚は月面に残された。これらの物言わぬ記念品は、次に月を訪れる人々、あるいは火星を目指す途中で月に立ち寄る人々にとって精神的・実質的な助けとなるだろう。

準備は万事整った。探検家たちは不自然な生活で疲れ果てていたが、ロケットに乗り込むことを喜び合う力は何とか残っていた。3着の《散策服》も艇内に積み込まれた。2着は専用の壁龕に、3着目はエアロックに収納した。ミューラー博士は鉱物サンプルを愛おしげに眺めていた。スコウフィールドは《散策服》を満足した眼で見つめていた。ケンワージー教授は自分の天文学の研究ノートをめくっていた。

太陽はちょうど地平線上にあった。《静かの海》は深い闇に沈み、彼方に見えるアペニン山脈だけが日光に照らされていた。われらが勇敢な冒険家たちは空気マットレスに横たわって安全ベルトを締め、ロケット発進の衝撃に備えた。ケンワージーが日時を記録すると、スコウフィールドがボタンを押した。

ジュール・ヴェルヌは自分の月旅行譚で、砲弾の着水場所として太平洋の最も深いあたりを選んだ。しかしわれわれのロケットに選択の余地はなかった。着陸地点はアンデス山脈になった。逆噴射でロケットがほぼ完全に静止したとは言っても、彼らは相当な衝撃を受け、打撲傷を負った。幸いにしてジャイロスコープ式のスタビライザーが役割を果たし、ロケットが山から転がり落ちることは避けられた。さもなければ冒険家たちの生命はなかっただろう。彼らが文明世界に復帰したのは10日後のことであった。

これ以上語るべきことはほとんどない。3人は国際的に大歓迎を受け、《散策服》は世界中の主要な都市で展示された。スコウフィールド、ケンワージー、ミューラーの名前は勇者として、そして世界がこれまで知らなかった新たな科学的知見をもたらした功労者としてあらゆる学会で祭り上げられた。

次の宇宙旅行はもっと大がかりなものになるだろう!

終わり