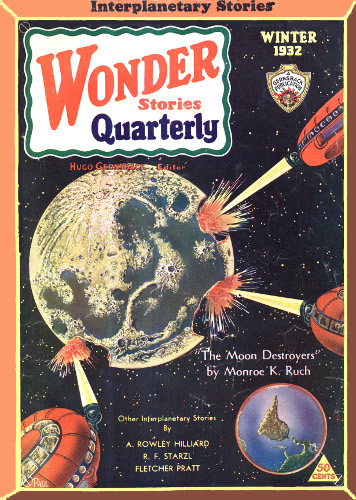

本作が掲載された「ワンダー・ストーリーズ・クォータリー」1932年冬季号の表紙(フランク・R・パウル画)

第一章

わたしは宇宙船から周囲の深い煙霧を見つめていた。宇宙船は金星の分厚い雲の毛布の中を降下しつつあったのである。地面までどれくらい近づいているのか、見当が付かなかった。私に見えるのはただ、白く、切れ目のない煙霧だけだった。

突然、C-49号の船体を不穏な振動が貫き、わたしのデスク周りの固定されていない物品はガタガタと音を立てた。つい先ほどまで手紙を書くのに使っていた

「ハンテル!」

クレイグリー船長が入り口の縁にしがみついて身を支えていた。船長とわたしは地球からの航宙の間に気心が通じ合っていたので、目を合わせただけで事の重大さは伝わった。

「何が起きたんです?」とわたし。

「まだ分からん! とにかく来てくれ!

わたしはクレイグリー船長に続いた。船長を含め、全7名の搭乗員が観測室に集まった。乗客の大半もここにいた。

C-49号は12人の男を金星のデリフォン植民地へ乗せていくところだった。当時、宇宙を渡る女はまれだった。

搭乗員の幾人かは計器盤を必死でいじっていた。

「現在の高度は?」と船長が聞いた。

「1万5000フィートです!」と即座に答えがあった。「降下速度は毎秒100フィート弱です!」

普段は穏やかで優しげなクレイグリー老船長の顔に、身体的苦痛を感じたかのような皺が寄った。一刻の猶予もない。

「全員、救命艇に乗るんだ!」

乗客たちを先導し、船長と搭乗員たちは救命艇に駆け込んだ。中から見ると先細りの円筒形の小部屋である。座席は円筒内にらせん状に配置してある。全員がシートベルトを締めると、船長が発進レバーを引いた。救命艇は沈みゆく母船から瞬時に切り離された。初めの数瞬、救命艇はC-49号よりも速く沈下した。だがそれからは沈下速度は目に見えて落ち着いていった。

隣の席の船長を見つめていると、船長が墜落の心配はないと告げた。いっぽうC-49号はわれわれのはるか下を高速で落下していくようだった。

「もう大丈夫だ」と船長は乗客たちに断言した。「この救命艇は羽毛のように着陸する。その後は無線でデリフォンに救助を頼むだけだ」

クレイグリー船長はベテランで、このような事態でも落ちついていた。2342年当時、すなわち今日では歴史のかなたへと忘れ去られつつある宇宙飛行の黎明時代には、不時着程度の危険は日常茶飯事だったのである。乗員・乗客の命が守れれば合格点、母船の積荷も救えれば100点満点というところか。

しばらく無線機に向かってかがみこんでいたクエンティンという搭乗員が顔を上げ、船長に不安な眼差しを送った。船長はすぐにそれに気づいた。

「どうした?」

「調子が悪いんです」とクエンティンが答えた。「送信部が正常動作しないんですよ。手の施しようがありません」

クレイグリー船長は嫌な顔をして部下の隣に歩み寄り、せかせかと無線機を検分した。

「受信部もランプが点かないんですよ。俺には、誰かが細工でもしたとしか思えないです」とクエンティンが言った。

船長と搭乗員が無線機の周りに集まって喧々諤々している傍ら、乗客たちの間を重い沈黙が支配した。救命艇が降下するにつれ、雲の発するぼんやりとした光は強くなってゆき、艇内のラジウム灯のきつい光を和らげていた。重い空気が立ち込めた。

「高度、500フィート上昇しました!」と高度計の前にいた搭乗員が報告した。

「着陸しろ」と船長が命令した。「C-49号の墜落地点からあまり離れたくない。残骸から事故の原因を見つけられるかもしれん」

繁茂した植生をかき分けて、救命艇はゆっくりと降下し、小高い丘に着陸した。

「母船からの距離は?」と船長。

「約1700フィートです」とわたしが答えた。

「外に出て支度しよう。C-49号からプラチナを回収して、何とかしてデリフォンに向かう。機器が正しければ、距離は200マイルと少しだ。」

乗客の一人が質問した。「この救命艇で飛んで行けないんですか? 母船のことは後回しにして。少しでも早くデリフォンに着きたいんですが…」

「それは無理だ」と船長がなかば面白がり、なかばいらつきながら言った。「こいつではどこにも行けん。救命艇は安全に着陸することだけを目的に設計されている。自力で飛び回る能力はないよ」

墜落した宇宙船に行くための準備が進められた。

「わたしが行きます。部下を何人か借りていいですか?」

「そうだな、ハンテル。頼む。本隊はここに残って乗客と救命艇を守る。搭乗員から数名の志願者を募り、母船に向かう分隊を作ろう」

「自分も志願していいですか?」と乗客の一人が声を上げた。

クリス・ブレイディという男だった。わたしと同年代か少し若いくらいの男で、おそらく20代後半だろう。ブレイディとわたしは飛行の間に友人となり、長い時間を一緒に過ごしていた。わたしは「雲の惑星」への飛行は2度目だったが、ブレイディは何度も金星に行っており植民地での経験も豊富だった。なかなか面白い男で、学ぶことが多かった。

結局、クレイグリー船長、ブレイディ、3人の搭乗員、4人の乗客、そしてわたしが分隊のメンバーとなった。分隊は充分に武装したうえで、黄色いジャングルをかき分けてC-49号の残骸へと出発した。クエンティンいわく、探知機によるとC-49号と思われる大質量の金属はさほど遠くない距離にあった。

墜落地点への道のりは困難をきわめた。少し進むうちに、生い茂った草木を切り開く必要があることに気づかされた。あまりに深く密生した茂みは迂回しなければならなかった。救命艇は間もなく視界から消えていった。

乗客の一人が、方角が分からなくなりかけていると弱音を吐いた。クレイグリー船長が、

「おれたちが戻るまでにクエンティンが送信機を直せなかったら、困ったことになるな」と誰かが言った。

「船が見えたぞ!」

ブレイディが指さした方に全員が目を向けた。宇宙船は沼地に墜落していた。濁った水面から顔を出しているのは、全体の三分の一ほどだった。周囲の樹木の損壊が墜落の激しさを物語っていた。巨木からは枝が引きちぎられていた。宇宙船は、周りの樹木からはがれたつる植物で覆われていた。

生温かい、よどんだ水をかき分けて宇宙船に向かった。水中には名も知れぬたくさんの生き物がうごめいていた。C-49号まで半分ほど進んだあたりで、後ろの誰かが悲鳴を上げ、わたしはぎくりとして振り返った。水面のすぐ下に、脚のたくさん生えた大蛇が見えた。わたしは、ぱっくりと開いたそいつの深淵のような口から目が離せなかった。数丁の電子ピストルがほとんど同時に火を噴いた。忌まわしい怪物は死体になって水面に浮かんだ。

「予想ほどひどくはないな。バラバラになっても不思議じゃなかったんだが」クレイグリー船長が淡々と言った。そして頭上の密生した植生を指さして「ジャングルがクッションになってくれたようだ。……墜落の原因が見つかるといいんだが」

「爆発ですかね?」とわたし。「あなたが俺の部屋のドアを開ける直前、大きなショックがあった」

「そうだな……たぶん」と、船長が多少歯切れ悪く賛同した。「ラジウム推進システムのどこかが爆発したんだろう。そう考えれば金星との重力バランスが崩れて宇宙船が墜落した説明もつく。時間がないから手早く調べよう」

墜落したC-49号に、一人ずつ入り込んだ。漏水により、船内には泥水が溜まっていた。クレイグリーと部下たちはラジウム推進システムの調査に取り掛かった。彼らは不審そうにささやき合った。船長の目が決然と光った。

「細工されてる」と船長が断言した。「乗っていた誰かがC-49号を墜落させたんだ!」

重い沈黙が場を支配した。搭乗員の一人が金庫室へ入って行き、プラチナは手付かずで残っていると報告した。クレイグリー船長は考え込んだ。彼は抜け目のない男だった。陰謀の臭いを感じた彼は、それを阻止する手立てを考えていた。プラチナは動機として充分だった。船長はおもむろに口を開いた。

「乗客諸君は観測室へ行って待機していてくれ。何があっても観測室から出ないように」

断固とした命令だった。

観測室で、ブレイディは船長の発見についてわたしの意見を求めた。「どうしたもんかな?」

わたしは肩をすくめた。ブレイディは神経質になっていた。ほかの乗客たちも同じだった。30分経っても船長と部下たちは現れなかった。窓の外を見ると無数の生き物が泳ぎ回っていた。

しばらくして、クレイグリー船長と搭乗員3人が下の階から姿を見せた。泥まみれだった。全員、小さな箱を何個も抱えていた。小さくても重い箱だ。プラチナの延べ棒が詰まっているのだから。

「救命艇に戻ろう」と船長が言った。「やるべきことは済んだ」

沼地とジャングルを踏み分けて、来た道を帰った。巨大な飛行生物の影が何度も頭上を横切ったが、襲ってくることはなかった。救命艇に戻ると、クレイグリー船長は全員を表に集合させて口を開いた。

「真剣に聞いてくれ」船長は一人一人の顔を射すくめるようにして言った。「この中に、C-49号を爆破したやつがいる!」

恐怖。驚愕。乗客たちの表情を船長は見逃さなかった。だが罪悪感の浮かんだ顔は見当たらなかった。

「犯人には、この惨状の報いを受けさせてやる!」と船長は叫んだ。そして、ノブやダイアルの付いた箱型の装置を取り出した。「わたしはこれが誰のものか分かっている。これは、ある男の部屋に隠してあったものだ」

クレイグリー船長は再び乗客たちの顔を観察した。わたしは、船長の言葉はハッタリではないかと思った。犯人が誰か分かっているなら単純にそいつを捕まえればいいのに、そうしなかったからだ。

「また、犯人には2人の共犯者がいる」と船長は冷静に続けた。「決定的な証拠があるんだ」

船長は仁王立ちして口を閉じた。誰も口を開かなかった。場は死んだような沈黙に包まれた。

わたしの頭皮は極度の緊張でチクチクと痛んだ。クレイグリーの眼は燃えるようだった。犯罪者を見る眼だった。

劇的な間を挟んで、クレイグリー船長は言い放った。「船を爆破した罰は……死だ!」

救命艇の近くでこそこそとした動きがあった。

「そいつを捨てろ!」とクエンティンが叫んだ。「さもなきゃこっちに渡せ!」

乗客の一人、デイヴィという男が電子ピストルを捨てて両手を上げた。

「レイナー!」船長が別の乗客を指さして大声を上げた。「見苦しい真似はよせ! デイヴィから離れろ! お前も武器を捨てるんだ!」

レイナーは観念した様子で前に進み出た。クエンティンが武器を取り上げる時も無抵抗だった。

「そしてもう一人。装置の持ち主だ」と船長。「この発振機が電子を励起させ、ラジウム推進システムを爆発させた。わしが思うに、その動機は積荷のプラチナだろう。……なかなか面白い発明品だ。何て名前か教えてもらえるかな?」

誰も動かなかった。

「思うんだがね、しらばっくれるのはいい加減にしたらどうだ。え? ブレイディ」

クリス・ブレイディは顔面蒼白になり、痺れたように立ち尽くした。周りの者たちは後ずさりした。この暴露に驚きを見せなかったのはデイヴィとレイナーだけだった。

「そ、そんなものは見たこともないですよ」とブレイディは抗議した。「俺は……」

「ごまかしても無駄だぞ、ブレイディ! 分かっているだろう。そいつらと一緒にプラチナを持って逃げられると思っていたのか?」

「俺は無実だ!」とブレイディはかっとなって叫んだ。「こいつらとは縁もゆかりもない!」

「この代物はお前の部屋に隠してあったんだ。お前たちがつるんでいた証拠もつかんである」

クリス・ブレイディは黙り込んだ。物証は明らかだった。船長は残りの2人に向き直った。

「お前たちは何か言うことがあるか?」

「この期に及んでじたばたしても仕方がねえ」と、レイナーがすばやくブレイディに視線を投げてから、うなるように答えた。「全部ばれてるみたいだからな。大人しくするよ」

船長がブレイディを指さして言った。「お前はこの男から命令されていたのか?」

デイヴィとレイナーは肯定した。ブレイディにとってはさらに不利になった。

「ブレイディと付き合いは長いのか?」

「いや、全然。」とレイナーが答えた。「こいつのことは何も知らねえ。ボスと手下、それだけの関係だ」

「地球を離陸してからだよ。俺たちが手下になったのは」とデイヴィが付け加えた。「それで爆発寸前に通信機を壊すように命令されたんだ」

「それでプラチナが奪えると思ったのか?」

「ボスには作戦があったんだ。詳しくは聞いてないが」デイヴィはブレイディの方を見ながら言った。

「ブレイディ、察するに、お仲間の乗った宇宙船がデリフォンから来るはずだったんだろう? お見通しだよ。だが残念だったな。そいつらは墜落地点を見つけられなかったようだ」

「何の話か全く分からんね……」

「計画は完璧だったのかもしらんが、実際はうまく行かなかったようだな。詰めが甘かったな、ブレイディ」そして船長は言い放った。「お前たち3人に死刑を宣告する!」

「裁判は?」ブレイディが悲鳴を上げんばかりに言った。「裁判なしで死刑にはできないはずだ!」

「これが裁判の代わりだ。惑星間法を知らんのか? お前たちの行為は反乱よりも重罪だ。宇宙船の船長は、地球外ではお前たちを死刑にする権限がある。そしてここは金星だ。お前たちは死刑だ」